2025年6月時点で、関東のにんじん市場価格は横浜市が200.7円/kg、東京都が183.3円/kgで全国平均を上回る。東京都は卸売数量で全国最多だが減少傾向。横浜市は数量増加で市場拡大傾向。生産地の変化や需要構造の多様化が価格変動に影響。

にんじんの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 横浜市 | 200.7 | -14.12 |

| 2 | 東京都 | 183.3 | -18.76 |

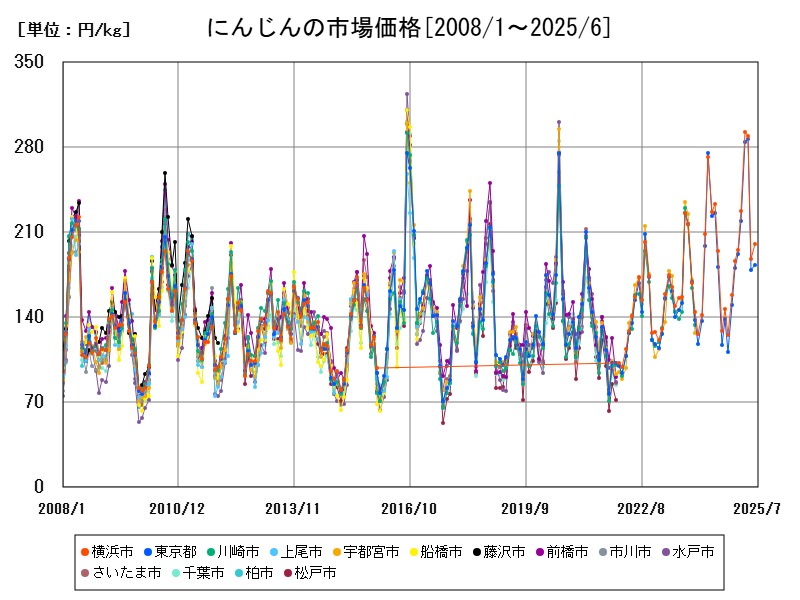

市場価格の推移

関東の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 4.26 | -16.49 |

| 2 | 横浜市 | 0.98 | +10.61 |

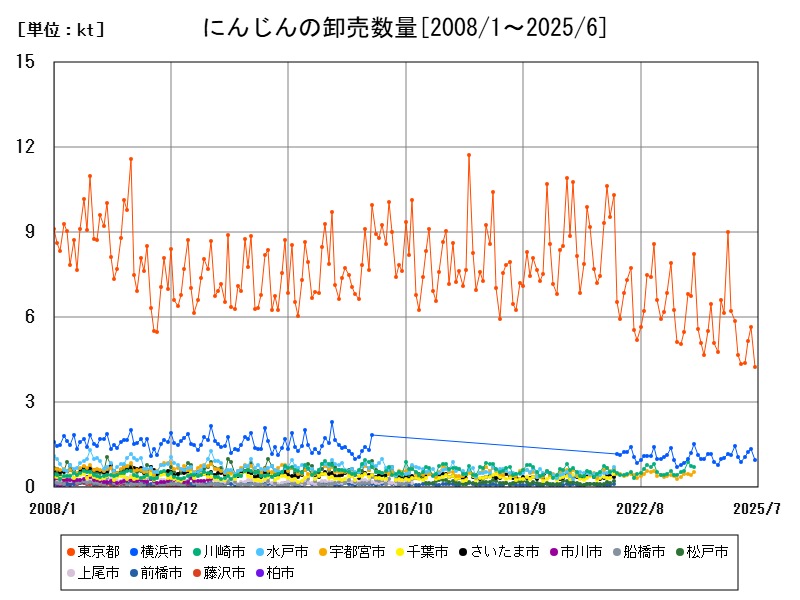

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

にんじんの卸売り市場の現状と今後

2025年6月時点で、関東地方の主要市場である横浜市のにんじん市場価格は200.7円/kg、東京都は183.3円/kgとなっており、いずれも全国平均(171円/kg)を上回る高水準です。特に横浜市は全国でも最も高い市場価格を記録しており、地域需要や市場の特性が反映されています。

しかしながら、前年同月比で見ると、横浜市は-14.12%、東京都は-18.76%と共に価格が下落しており、全体としては供給増加や価格調整の影響が見て取れます。

卸売数量の動向と地域別の特徴

関東圏でのにんじん卸売数量は、東京都が4.26kt(キロトン)で圧倒的に多く、横浜市は0.98ktとなっています。東京都中央卸売市場(特に大田市場)は全国有数の規模であり、広域からの集荷と多方面への出荷を担う中核的市場です。

数量の前年同月比では、東京都は-16.49%と大きく減少した1方で、横浜市は+10.61%と大きく増加しています。これは東京都の取扱量が高止まりしていた中での反動的減少、横浜市では供給量の増加と地域需要の拡大、あるいは周辺地域からの流通集約による増加が要因と考えられます。

関東圏のにんじん市場の地域的特性

関東地方は、消費地としても生産地としても重要な役割を果たしています。千葉県や茨城県、群馬県などでは平坦な地形と温暖な気候を活かして、にんじんの大規模露地栽培が盛んであり、これらの生産物は東京都や横浜市の市場に集中します。

横浜市市場は、消費密集地である神奈川県・首都圏南部を対象に安定供給を行う重要拠点であり、鮮度や品質へのこだわりから、高値でも安定した需要が見込まれます。

東京都市場は、流通のハブ的機能を持ち、関東全域のみならず、全国規模での調整弁として機能しているため、数量は多いが価格の上下動も激しい傾向があります。

価格変動の背景と要因

価格下落の要因としては、以下のような点が挙げられます:

-

全国的な豊作による供給増加

-

外食産業や家庭消費の需要減退(インフレの影響やライフスタイル変化)

-

物流コストの上昇による中間経費の見直し

-

輸入品や代替品との競争による価格抑制

また、都市部では品質や見た目に対する要求水準が高く、規格外品の扱いが難しいため、出荷調整が価格に大きく影響する傾向もあります。

生産と流通の動向

関東地方は、にんじんの供給においても国内有数の生産地を抱え、地産地消と広域出荷の両立を目指す地域です。しかし近年は、以下のような構造的課題が表面化しています:

-

高齢化による生産農家の減少

-

異常気象による収穫量の不安定化

-

後継者不足や生産コストの上昇

その中で、直販ルートや契約栽培、加工品市場への転換など新たな対応策も見られます。市場を介さずに流通させる動きが強まれば、卸売市場の数量減少にもつながりかねません。

今後の展望と課題

今後の関東市場におけるにんじん流通では、以下の点が重要になります:

-

安定的な生産体制の維持と生産者支援

-

価格の透明性と市場間格差の縮小

-

物流最適化によるコスト低減

-

都市消費者への食育や国産品の価値訴求

都市型市場としての東京・横浜が今後も果たす役割は大きく、特に災害時や供給ひっ迫時の調整機能を担うため、供給の安定化と価格の安定化を両立させる制度設計が求められます。

コメント