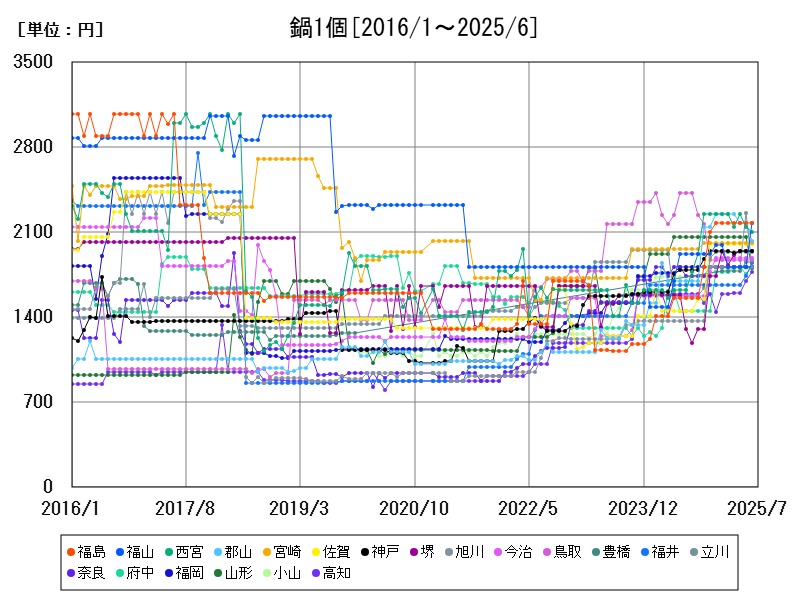

2025年5月時点の鍋1個の全国平均は1,644円で、前年比+6.6%の上昇。立川や福島、旭川など地方都市で40%以上の急騰が目立ち、高付加価値商品の浸透や店舗構造の変化が影響。一方、宮崎などでは価格安定傾向。今後も原材料費の高騰や機能性重視の製品増加により価格上昇が続くと予想される。

都市別の鍋1個の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1640 | +6.15 | |

| 1 | 福島 | 2178 | +40.06 |

| 2 | 福山 | 2178 | +13.38 |

| 3 | 西宮 | 2105 | +29.3 |

| 4 | 郡山 | 2031 | +19.61 |

| 5 | 宮崎 | 2013 | +2.704 |

| 6 | 佐賀 | 2002 | +37.69 |

| 7 | 神戸 | 1944 | +8.664 |

| 8 | 堺 | 1943 | +22.82 |

| 9 | 旭川 | 1939 | +41.43 |

| 10 | 今治 | 1885 | +19.83 |

| 11 | 鳥取 | 1872 | -22.71 |

| 12 | 豊橋 | 1855 | |

| 13 | 福井 | 1848 | +10.99 |

| 14 | 立川 | 1818 | +15.58 |

| 15 | 奈良 | 1815 | |

| 16 | 福岡 | 1811 | |

| 17 | 府中 | 1811 | +24.55 |

| 18 | 山形 | 1808 | -12.4 |

| 19 | 小山 | 1804 | +4.217 |

| 20 | 高知 | 1775 | +11.57 |

| 21 | 水戸 | 1773 | +9.108 |

| 22 | 鹿児島 | 1738 | +45.44 |

| 23 | 八戸 | 1734 | |

| 24 | 大阪 | 1732 | +26.33 |

| 25 | 東京都区部 | 1712 | +18.81 |

| 26 | 横浜 | 1710 | +9.827 |

| 27 | 長野 | 1701 | +17.72 |

| 28 | 浦安 | 1701 | |

| 29 | 青森 | 1698 | +20.94 |

| 30 | 宇都宮 | 1689 | +1.87 |

| 31 | 新潟 | 1687 | +10.55 |

| 32 | 伊丹 | 1664 | +3.354 |

| 33 | 川崎 | 1658 | +24.85 |

| 34 | 広島 | 1638 | +31.46 |

| 35 | 長崎 | 1637 | -21.86 |

| 36 | 那覇 | 1628 | |

| 37 | 秋田 | 1628 | |

| 38 | 相模原 | 1628 | +21.95 |

| 39 | 川口 | 1628 | -2.222 |

| 40 | 千葉 | 1628 | +7.246 |

| 41 | 津 | 1615 | +12.54 |

| 42 | 岡山 | 1609 | +5.995 |

| 43 | 大分 | 1599 | -2.022 |

| 44 | 東大阪 | 1591 | +13 |

| 45 | 徳島 | 1591 | +2.315 |

| 46 | 柏 | 1582 | |

| 47 | 所沢 | 1562 | |

| 48 | 姫路 | 1558 | -14.16 |

| 49 | 高松 | 1555 | |

| 50 | 藤沢 | 1555 | |

| 51 | 盛岡 | 1555 | |

| 52 | 熊谷 | 1555 | |

| 53 | 松山 | 1555 | |

| 54 | 八王子 | 1555 | +19.8 |

| 55 | 北九州 | 1546 | |

| 56 | さいたま | 1546 | +2.452 |

| 57 | 岐阜 | 1542 | |

| 58 | 熊本 | 1536 | +6.741 |

| 59 | 甲府 | 1518 | |

| 60 | 松本 | 1518 | +13.11 |

| 61 | 函館 | 1518 | |

| 62 | 仙台 | 1518 | |

| 63 | 静岡 | 1514 | +1.953 |

| 64 | 山口 | 1493 | -8.852 |

| 65 | 金沢 | 1485 | +5.17 |

| 66 | 浜松 | 1485 | |

| 67 | 日立 | 1480 | -22.8 |

| 68 | 和歌山 | 1455 | +22.47 |

| 69 | 大津 | 1445 | +11.33 |

| 70 | 前橋 | 1436 | |

| 71 | 名古屋 | 1435 | +0.209 |

| 72 | 宇部 | 1426 | +4.93 |

| 73 | 枚方 | 1408 | -2.561 |

| 74 | 札幌 | 1408 | +13.27 |

| 75 | 京都 | 1408 | |

| 76 | 長岡 | 1345 | -17.38 |

| 77 | 佐世保 | 1345 | |

| 78 | 松江 | 1335 | |

| 79 | 富山 | 1308 | +1.395 |

| 80 | 松阪 | 1192 | |

| 81 | 富士 | 1121 | -8.19 |

詳細なデータとグラフ

鍋の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での鍋1個の全国平均価格は1,644円であり、前年比+6.578%の上昇が確認されています。この値上がりは、日用品の中でも比較的高額な調理器具の1つである鍋に対する原材料費の上昇と、製品の多機能化・高付加価値化によるものと考えられます。

鍋は家庭調理の中核を担う調理器具であり、電磁調理対応やIH対応、軽量アルミ鍋、銅鍋、鋳物製品など、材質や用途の多様化によって価格差も広がりやすい傾向があります。

都市別価格ランキングと特徴

2025年5月の時点で鍋1個の価格が高かった上位10都市は以下の通りです。

| 順位 | 都市 | 価格(円) | 前年比増減(%) |

|---|---|---|---|

| 1位 | 立川 | 2,258円 | +43.55% |

| 2位 | 郡山 | 2,178円 | +28.27% |

| 3位 | 福島 | 2,178円 | +40.06% |

| 4位 | 西宮 | 2,141円 | +31.51% |

| 5位 | 山形 | 2,064円 | 記録なし |

| 6位 | 宮崎 | 2,013円 | +2.704% |

| 7位 | 佐賀 | 2,002円 | +37.69% |

| 8位 | 神戸 | 1,944円 | +10.77% |

| 9位 | 堺 | 1,943円 | +22.82% |

| 10位 | 旭川 | 1,939円 | +41.43% |

立川や郡山、福島、旭川といった地方中核都市で40%前後の急騰が確認されており、2024年から2025年にかけて急激な価格上昇が起きていることがわかります。

都市ごとの価格上昇の要因分析

小売流通構造の変化と店舗数減

立川や郡山などでは、大型小売店の撤退や統合などが進み、価格競争が弱まり高価格帯の商品が売れ筋となった可能性があります。

調理スタイルの変化

コロナ禍を経て自炊が根づいた地域では、耐久性や多機能性を重視した鍋の需要が拡大。特に西宮や神戸など都市圏近郊では、「1つで何役もこなせる」鍋へのシフトが価格を押し上げていると考えられます。

原材料費と製造コストの上昇

アルミ、ステンレス、鋳鉄などの資源価格の高騰がそのまま製品価格に反映された地域が多く、特に流通コストがかさむ地方では価格上昇が顕著です。

価格が安定または緩やかな上昇にとどまる地域の特徴

1方で、宮崎のように比較的安定した価格推移を保っている都市もあります。これは、地元に根ざした低価格志向の小売業者の存在や、価格転嫁に慎重な地域性が関係していると考えられます。

また、価格上昇率が高い都市では高機能化・ブランド化が進んでいる傾向に対し、安定している都市では実用重視・価格重視の製品ラインアップが主流であると推察されます。

今後の見通しと市場動向

鍋の価格は今後も緩やかに上昇すると見込まれます。要因は以下の通りです。

-

燃料費や原材料費の上昇(特に海外製造の影響)

-

電磁調理器対応・オーブン対応など高付加価値化の進行

-

環境配慮素材やサステナブル商品への転換によるコスト増

-

都市圏を中心としたブランド鍋の需要拡大

1方、実用重視・簡素なモデルに特化した低価格帯製品は地方を中心に根強い需要があり、価格2極化が進む可能性もあります。

コメント