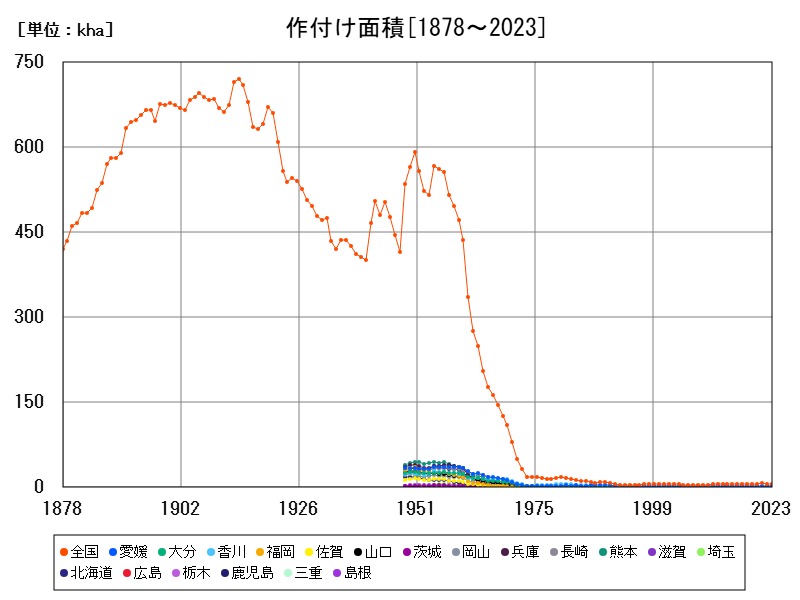

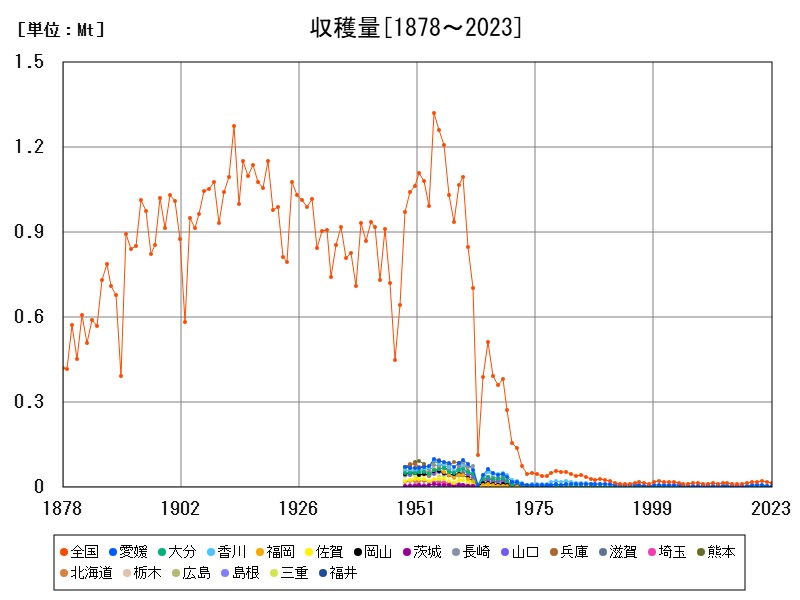

2023年の日本におけるはだか麦の作付面積は5.52千haで、前年から5.96%減少。主産地は愛媛(26.6%)、大分(14.8%)、香川(13.8%)で、西日本に生産が集中しています。全体として作付面積は縮小傾向にあり、とくに茨城は28%以上の大幅減少。一方、岡山では増加が見られました。高齢化や需要減退、天候の不安定化が背景にあり、今後も生産地の二極化と規模縮小が進むと予想されます。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 5.52 | 100 | -5.963 | |

| 1 | 愛媛 | 1.47 | 26.63 | -0.676 |

| 2 | 大分 | 0.819 | 14.84 | -2.732 |

| 3 | 香川 | 0.761 | 13.79 | -10.68 |

| 4 | 福岡 | 0.485 | 8.786 | -1.02 |

| 5 | 佐賀 | 0.27 | 4.891 | -4.255 |

| 6 | 山口 | 0.26 | 4.71 | -11.26 |

| 7 | 茨城 | 0.253 | 4.583 | -28.73 |

| 8 | 岡山 | 0.235 | 4.257 | +5.381 |

| 9 | 兵庫 | 0.202 | 3.659 | -0.493 |

| 10 | 長崎 | 0.2 | 3.623 | -7.834 |

| 11 | 熊本 | 0.101 | 1.83 | -1.942 |

| 12 | 滋賀 | 0.095 | 1.721 | -10.38 |

| 13 | 埼玉 | 0.076 | 1.377 | -27.62 |

| 14 | 北海道 | 0.069 | 1.25 | -17.86 |

| 15 | 広島 | 0.055 | 0.996 | -15.38 |

| 16 | 栃木 | 0.041 | 0.743 | -10.87 |

| 17 | 鹿児島 | 0.03 | 0.543 | +200 |

| 18 | 三重 | 0.027 | 0.489 | -22.86 |

| 19 | 島根 | 0.022 | 0.399 | |

| 20 | 徳島 | 0.015 | 0.272 | -21.05 |

| 21 | 愛知 | 0.013 | 0.236 | +30 |

| 22 | 宮崎 | 0.011 | 0.199 | -21.43 |

| 23 | 鳥取 | 0.003 | 0.0543 | -25 |

| 24 | 高知 | 0.003 | 0.0543 | |

| 25 | 群馬 | 0.001 | 0.0181 | |

| 26 | 和歌山 | 0 | 0 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

はだか麦の作付面積は、かつては日本各地で見られたものの、近年は著しい縮小傾向にあります。2023年の全国作付面積は5.52千haで、前年から-5.963%の減少。これは高齢化や後継者不足、気象リスクの増加、そして消費量の減退といった複合的な要因によるものです。

また、作付面積は地域により明確な偏りがあり、西日本の特定地域に集中している状況が顕著となっています。

愛媛県 – 圧倒的な作付け主力県

作付面積:1.47千ha(全国比26.63%)

前年比:-0.676%(微減)

愛媛県は全国の約4分の1以上の作付面積を占め、最大のはだか麦生産県です。温暖で乾燥した気候に適しており、麦みそなどの地域食文化との結びつきも強いため、栽培継続のインセンティブが高い地域といえます。

2023年は微減にとどまり、他県の減少傾向と比べて安定的です。今後も品種改良と技術導入によって1定規模の維持が可能と見られます。

大分・香川 – 地場産業としての持続力

大分県:0.819千ha(全国比14.84%)|前年比 -2.732%

香川県:0.761千ha(全国比13.79%)|前年比 -10.68%

大分・香川は地場品種と栽培ノウハウが蓄積された地域であり、はだか麦栽培が定着しています。ただし、両県ともに2023年は作付面積を減らしており、特に香川の-10.68%は顕著な減少です。

その背景には、農業経営の効率化や水稲・他作物との競合、さらに農地の集約・転用の進展があると考えられます。今後は、地場需要に特化した高付加価値品種へのシフトが持続の鍵となるでしょう。

福岡・佐賀・山口 – 西日本の中規模生産地の苦戦

福岡:0.485千ha(全国比8.786%)|前年比 -1.02%

佐賀:0.27千ha(全国比4.891%)|前年比 -4.255%

山口:0.26千ha(全国比4.71%)|前年比 -11.26%

福岡・佐賀・山口は、かつてはだか麦生産が盛んだった地域ですが、安定栽培に対するインセンティブの低下が作付け縮小に影響しています。山口県は特に大幅な減少(-11.26%)を示しており、農地の用途転換や労働力の制約が要因と見られます。

佐賀では4%以上の減少、福岡は微減ですが、生産構造の脆弱さを抱えており、継続的な縮小リスクを孕んでいます。

茨城・岡山・兵庫・長崎 – 非西日本の事例と特殊動向

茨城:0.253千ha(全国比4.583%)|前年比 -28.73%

岡山:0.235千ha(全国比4.257%)|前年比 +5.381%

兵庫:0.202千ha(全国比3.659%)|前年比 -0.493%

長崎:0.2千ha(全国比3.623%)|前年比 -7.834%

茨城県の-28.73%という極端な減少は、全国的にも注目すべき動きです。おそらく、農業経営の集約化・水稲や露地野菜との競合によって、はだか麦の経済的優位性が失われたことが影響していると考えられます。

1方で、岡山県は前年よりも作付面積が増加(+5.381%)しており、全国の中では希少な増加地域です。これは特定の農家や団体による生産拡大の動き、もしくは地域ブランドとしての価値の再評価による可能性があります。

兵庫と長崎も中小規模での維持が続いていますが、年ごとの変動幅が大きく、持続性の観点からは不安要素も見受けられます。

全体傾向と今後の予想

減少傾向は継続へ

2023年の統計では、10都道府県中9県が減少。これは全国の構造的問題(高齢化、気候変動、需要の減退)を如実に示しています。将来的にも、はだか麦は生産の選択肢として魅力を失う可能性が高いと見られます。

残存生産地の2極化

1方で、愛媛や1部の県では生産の意欲が維持され、集中的な作付けによる効率的経営への移行が進む可能性があります。小規模な栽培が広域に点在していた構造から、狭域で高密度な生産構造へと変わる可能性があります。

今後の課題と展望

地域ブランドの強化

生産が続く地域では、「麦みそ」など地域食文化と直結した商品化・ブランド化が進めば、生産の持続可能性が高まります。

品種改良と適応性の向上

はだか麦は気候変動の影響を受けやすいため、耐倒伏性や耐病性に優れた品種の開発が不可欠です。

6次産業化と需要の創出

加工品としての用途(麦茶、麦焼酎、健康食)などへの展開を図ることで、新たな需要の創出が見込まれます。これは担い手不足への対策としても有効です。

まとめ – 選ばれる地域での集約生産へ

はだか麦は全国的には縮小傾向にありますが、その1方で特定の県が集中的に栽培を担う構造が鮮明になっています。特に愛媛、大分、香川など西日本の温暖地域においては、地域文化と結びついた需要の支えにより、今後も1定の生産が維持されると見られます。

将来的には、分散した生産体制から、地域特化型の高効率・ブランド志向型の栽培体制への移行が進み、持続可能性を重視した農業経営が求められていくことになるでしょう。

コメント