近畿地方の野菜市場では、京都市が269.7円/kgと最も高く、神戸市・大阪市が続く。数量では大阪市が最多の33.34ktだが、3都市ともに前年比で数量減。神戸市では卸量減少による価格上昇が顕著。気象変動、生産者減、物流コストの上昇が価格高騰の要因で、今後は地域内連携と地場産強化が重要。

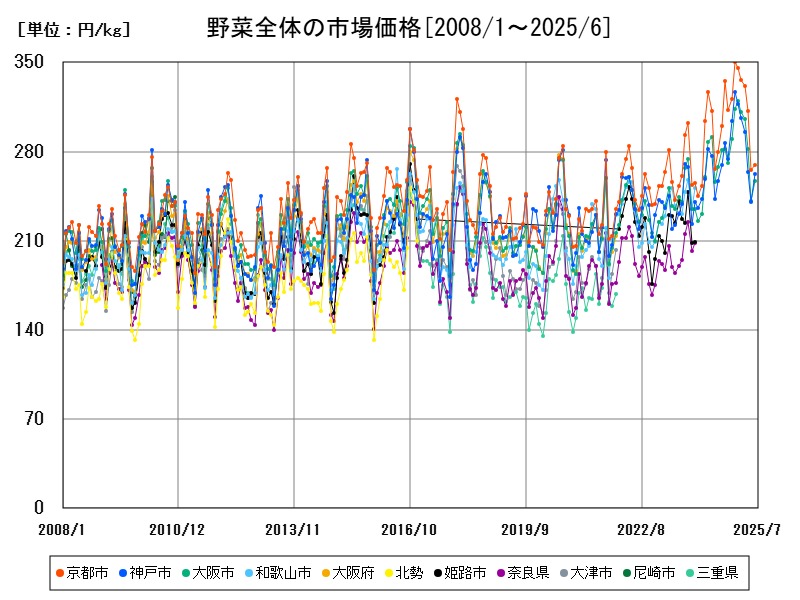

野菜全体の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 京都市 | 269.7 | +1.38 |

| 2 | 神戸市 | 262 | +7.819 |

| 3 | 大阪市 | 257 | +0.261 |

市場価格の推移

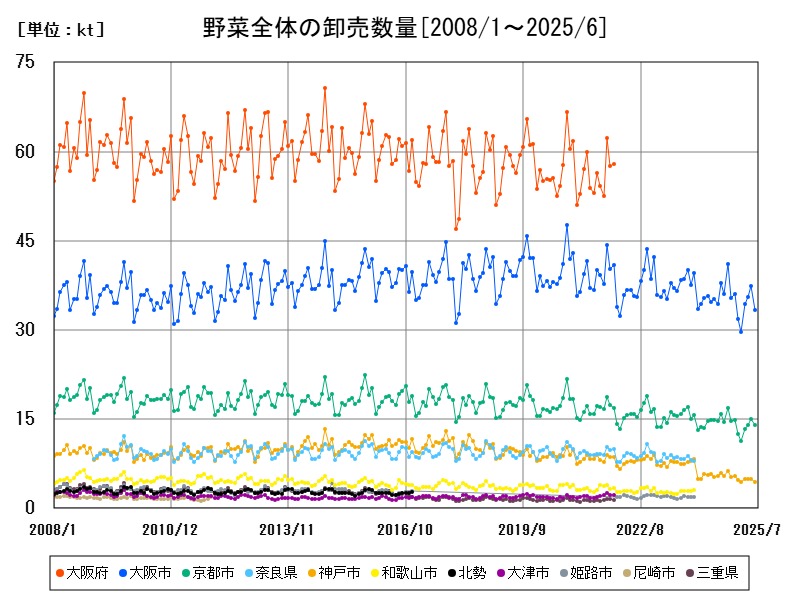

近畿の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 大阪市 | 33.34 | -5.41 |

| 2 | 京都市 | 13.94 | -6.613 |

| 3 | 神戸市 | 4.413 | -17.05 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

野菜全体の卸売り市場の現状と今後

近畿地方は、関西圏という日本第2の消費地を抱え、農産物流通において重要な地域である。大阪・京都・神戸という3大都市を中心に、市場規模・流通形態・地場農業の性格が異なるため、野菜価格や卸売数量に地域差が見られる。2025年6月時点の野菜市場価格は、京都市が269.7円/kg、神戸市が262円/kg、大阪市が257円/kgとなっている。数量では大阪市が33.34ktで最多だが、すべての都市で前年比マイナスとなっている。

都市別の価格と数量の比較

市場価格の動向:

-

京都市(269.7円/kg):伝統野菜や高品質志向が背景となり、価格は全国平均(264.3円/kg)より高め。前年比+1.38%と堅調。

-

神戸市(262円/kg):前年比+7.819%と大幅上昇。流通量の減少が価格高騰を後押し。

-

大阪市(257円/kg):最も低く、前年比+0.261%と微増にとどまる。

卸売数量の動向:

-

大阪市(33.34kt):圧倒的に多く、全国的にも上位の規模。ただし前年比-5.41%と減少。

-

京都市(13.94kt):地域需要に支えられた量で、前年比-6.613%。

-

神戸市(4.413kt):最も少なく、前年比-17.05%と大幅な落ち込み。

数量の減少傾向が強く、これは近畿全域に共通する問題であり、特に神戸市の減少幅が顕著である。

中長期的な価格・数量の推移と背景

近畿地方の野菜価格と数量は、以下のような長期的傾向を持っている:

-

価格は緩やかな上昇傾向:とくに2015年以降は燃料費・資材費の高騰、契約栽培の増加、地場野菜ブランド化により単価が上昇。

-

数量は漸減傾向:生産者の高齢化、都市化による農地縮小、物流の効率化による集荷拠点の再編が背景。

都市別市場の特徴と構造の違い

京都市の特徴

-

「京野菜」に代表される伝統野菜のブランド力が高く、小規模でも高単価。

-

観光業との連携により飲食店需要が高く、卸値も上昇しやすい。

-

市場規模は中規模ながら、高付加価値志向が明確。

神戸市の特徴

-

港湾都市として全国流通の通過点だが、近年は数量減が加速。

-

農業生産地が都市部に近く、地産地消の意識は強いが供給量が追いつかない。

-

卸売量減による希少性から価格が上昇。

大阪市の特徴

-

近畿最大の集荷・分配拠点。業務用・量販用の流通が中心。

-

単価は抑えられるが、取り扱い量は安定して多い。

-

他地域からの流入が多く、地場産比率は低め。

価格高騰の要因と今後の展望

高騰要因:

-

生産者の減少と高齢化:出荷量減少による供給不足。

-

気象不順:台風・猛暑などで不作が増加。

-

物流コスト上昇:人手不足や燃料費が単価を押し上げる。

-

外食・観光需要の回復:特に京都で価格に影響。

今後の動向:

-

地場産野菜の保護とブランド強化が、価格維持の柱となる。

-

大阪は流通効率をさらに高め、量的安定を追求。

-

京都・神戸は高付加価値化と観光需要の組み合わせが有望。

-

生産者支援と地域内消費の連携強化が持続性の鍵を握る。

コメント