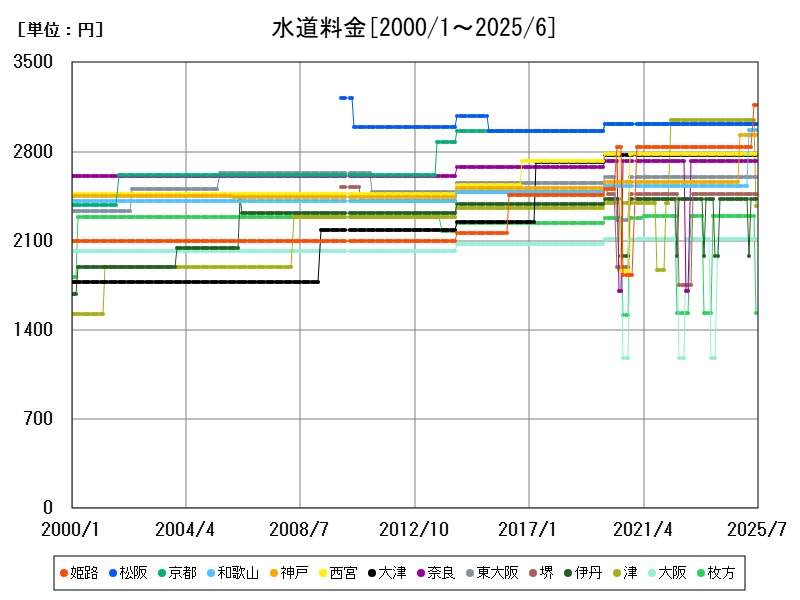

近畿地方の水道料金平均は2,737円で、姫路市が3,168円と最高値。前年より姫路11.71%、和歌山17.39%、神戸14.16%と大幅増加が目立つ。京都や津市も高水準だが、西宮、大津、奈良は安定傾向。東大阪は最も低料金で効率的運営が背景。料金上昇は老朽化対策と水質管理強化が主因。

1か月20立法メートルの水道料金相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2634 | -0.799 | |

| 1 | 姫路 | 3168 | +11.71 |

| 2 | 松阪 | 3014 | |

| 3 | 京都 | 3014 | |

| 4 | 和歌山 | 2970 | +17.39 |

| 5 | 神戸 | 2926 | +14.16 |

| 6 | 西宮 | 2777 | |

| 7 | 大津 | 2772 | |

| 8 | 奈良 | 2728 | |

| 9 | 東大阪 | 2598 | |

| 10 | 堺 | 2464 | |

| 11 | 伊丹 | 2431 | |

| 12 | 津 | 2376 | -22.02 |

| 13 | 大阪 | 2112 | |

| 14 | 枚方 | 1529 | -33.23 |

詳細なデータとグラフ

近畿の水道料金現状と今後

近畿地方の水道料金平均は2,737円で、全国の中でもやや高めの水準を示しています。地域の都市規模や地理的条件、インフラの老朽化具合、そして各自治体の水道事業運営方針により料金に差が生じています。都市部と地方部の料金差も見られ、近畿地方の多様性が反映されています。

姫路市 ― 最高値と急激な料金上昇

姫路市は近畿地方で最高の3,168円を記録し、前年から11.71%の大幅増加を示しました。この上昇は老朽化した水道管の更新や水質管理強化に伴う設備投資コストの増加が主因と考えられます。特に歴史的都市でありながら広域の配水網を抱えるため、維持費用が高くなる傾向があります。

津市・松阪市・京都市 ― 3000円前後の高水準

津市(3,047円)、松阪市(3,014円)、京都市(3,014円)は、姫路に次ぐ高水準の料金です。京都市は観光都市としてのインフラ整備に加え、複雑な地形と人口密度の高さが料金を押し上げています。津市と松阪市は地域の地理的条件が料金に影響しており、設備更新や管理費用が反映されています。

和歌山市・神戸市 ― 急上昇の注目都市

和歌山市(2,970円)は前年から17.39%、神戸市(2,926円)は14.16%の増加率を示し、近畿内でも注目される急激な料金上昇が見られます。これらの増加は老朽化設備の大規模な更新や水質向上対策に起因し、将来的な料金動向を占う上で重要な指標となっています。

西宮市・大津市・奈良市 ― 中間帯の安定傾向

西宮市(2,777円)、大津市(2,772円)、奈良市(2,728円)は、比較的安定した中間料金帯を維持しています。人口規模や経済状況に応じた効率的な水道運営が行われており、料金は緩やかに推移しています。特に大津市は山間部も含むため配水コストはあるものの、料金上昇は抑制傾向です。

東大阪市 ― 近畿内で最も低料金

東大阪市は2,598円で近畿地方内で最も低い水準です。工業都市としての性格もあり、用水需要が多い1方で大規模なインフラ整備や運営効率が進んでいるため、料金抑制に繋がっています。人口密度の高さによるスケールメリットも要因の1つです。

料金推移の総括と地域差の背景

近畿地方全体の水道料金は前年から平均で+3.053%の増加と、全国的に見ても高い伸びを示しています。特に姫路、和歌山、神戸の3都市が突出した増加率を示し、老朽化インフラの更新投資や水質管理強化が料金上昇の主な要因です。1方で東大阪など低料金の都市もあり、都市ごとの事情によるばらつきが顕著です。

今後の課題と展望

近畿地方の水道事業はインフラの老朽化対策、水質基準の厳格化に伴い設備投資負担が増加しているため、料金のさらなる上昇圧力が続く見込みです。今後は効率的な運営や広域連携によるコスト削減策が求められ、利用者負担の公平性と持続可能性の両立が課題となります。

コメント