2025年6月の近畿地方の桃市場では、京都・大阪・神戸各市で価格が上昇し、数量は大幅に減少。特に神戸では出荷量激減で価格が急騰。背景には気象変動や流通コスト上昇、需要の高級化がある。今後は地産地消や流通の効率化が課題となる。

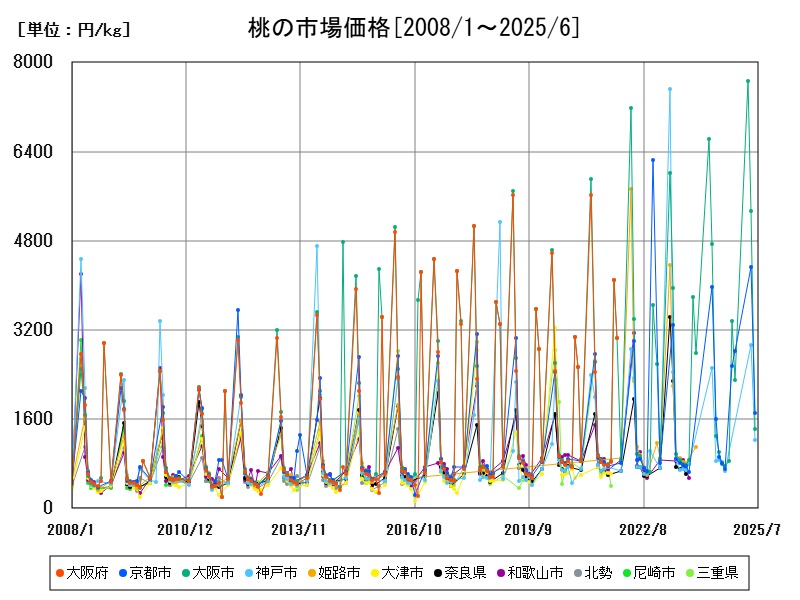

桃の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 京都市 | 1706 | +6.162 |

| 2 | 大阪市 | 1417 | +8.918 |

| 3 | 神戸市 | 1225 | +44.17 |

市場価格の推移

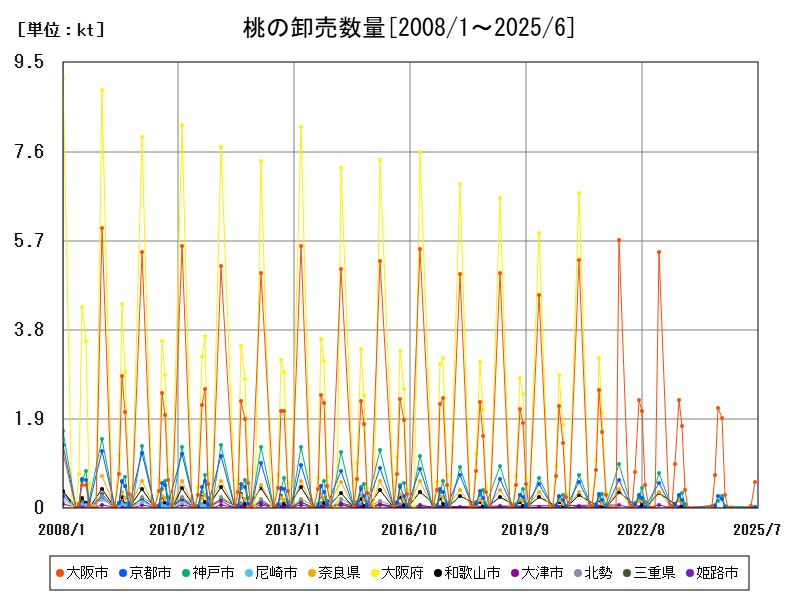

近畿の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 大阪市 | 0.561 | -20.2 |

| 2 | 京都市 | 0.035 | -32.69 |

| 3 | 神戸市 | 0.025 | -59.02 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

桃の卸売り市場の現状と今後

近畿圏における桃の市場取引は、過去15年以上にわたり「価格上昇と数量減少」の傾向を強めています。2025年6月の最新データを見ると、京都市の市場価格は1,706円/kg(前年比+6.162%)と全国でも高値圏にあり、大阪市は1,417円/kg(+8.918%)、神戸市は1,225円/kg(+44.17%)と大幅な上昇が確認されます。1方、卸売数量は、大阪市が0.561kt(−20.2%)、京都市が0.035kt(−32.69%)、神戸市が0.025kt(−59.02%)と大幅な減少が続いており、需給バランスの崩れが価格高騰を招いている構図が明確です。

都市別の市場構造と特性

大阪市は全国有数の大消費地であり、近畿圏全体の桃流通のハブとして機能しています。規模の大きさから価格は平均的であるものの、品質や等級に応じた多様な価格帯が存在します。京都市では、贈答需要や伝統行事への需要が多く、高品質・高級志向が強く反映されており、比較的高価格で取引されやすい傾向があります。神戸市は輸入果実の取り扱いが多い1方で、国産桃への選別的な需要が強く、2025年は数量が激減(−59.02%)したことで価格が急騰(+44.17%)した点が注目されます。

価格高騰の要因分析

近畿地域での桃価格の高騰には、次のような要因が複合的に影響しています:

-

生産地での収量減少:奈良・和歌山・岡山などからの出荷が多いが、2025年は春先の霜害や高温による果実障害が発生。

-

② 物流コストと人手不足:輸送費の高騰により、小規模市場では仕入れコストが増加。

-

③ 需要構造の変化:百貨店やギフト市場向けに高糖度・高外観の果実が求められるようになり、市場価格の上限が引き上げられている。

-

④ 中間流通の再編成:小規模市場では取引が縮小傾向にあり、取引量の減少が相対的な価格の押し上げ圧力になっている。

近畿の桃生産地の動向

近畿圏内では、和歌山県・奈良県・滋賀県などが主要な桃の生産地として知られていますが、いずれも気象変動や後継者不足の影響を受けており、安定的な出荷体制が難しくなりつつあります。特に2025年は、和歌山県の平野部で春先の気温低下や病害虫被害が多発し、結果的に収穫量の減少と品質低下が重なったとみられます。また、流通面では首都圏向け出荷が優先されやすく、近畿圏の1部都市では調達競争が不利に働く場面も見られました。

今後の展望と課題

今後の近畿市場における桃取引の課題は以下の通りです:

-

契約栽培と地元産の再強化による調達力の強化

-

選別基準の見直しと規格外品の有効活用による流通量の安定化

-

中間流通の効率化とデジタル化によるコスト抑制

-

観光・ギフト市場と連携した高付加価値商品の展開

とくに神戸市のように取引量の少ない市場では、高価格に偏りやすく不安定な価格形成となるため、地元生産との連携強化が不可欠です。

コメント