2025年6月時点で、近畿地方のピーマン価格は京都市470.7円/kg、大阪市469.7円/kg、神戸市433.3円/kgと全国平均をやや下回るが、前年比でいずれも10%超の上昇。一方で卸売数量は大阪市-14.2%、京都市-28.25%、神戸市-20.09%と大幅減。高温や人手不足、物流コスト増が影響。近畿圏では中山間地域からの供給力が試されており、今後は栽培支援と効率的流通が課題となる。

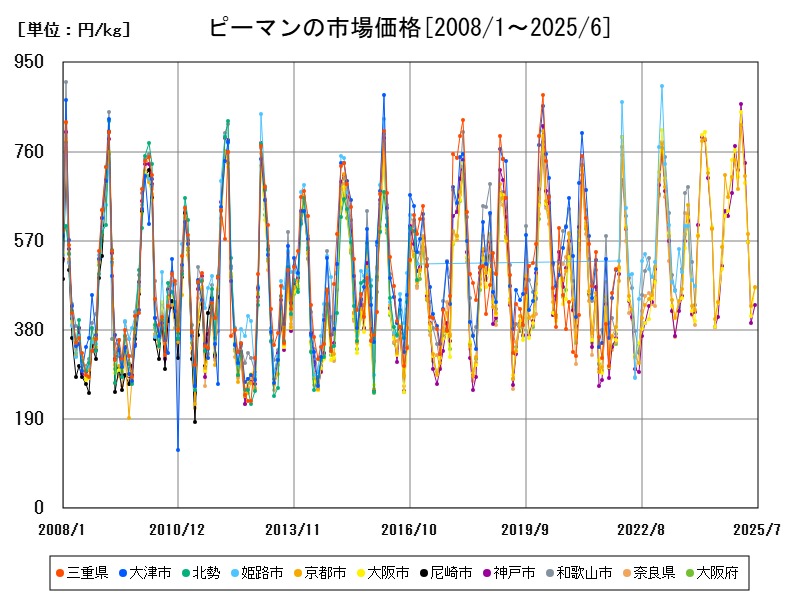

ピーマンの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 京都市 | 470.7 | +16.5 |

| 2 | 大阪市 | 469.7 | +21.78 |

| 3 | 神戸市 | 433.3 | +12.36 |

市場価格の推移

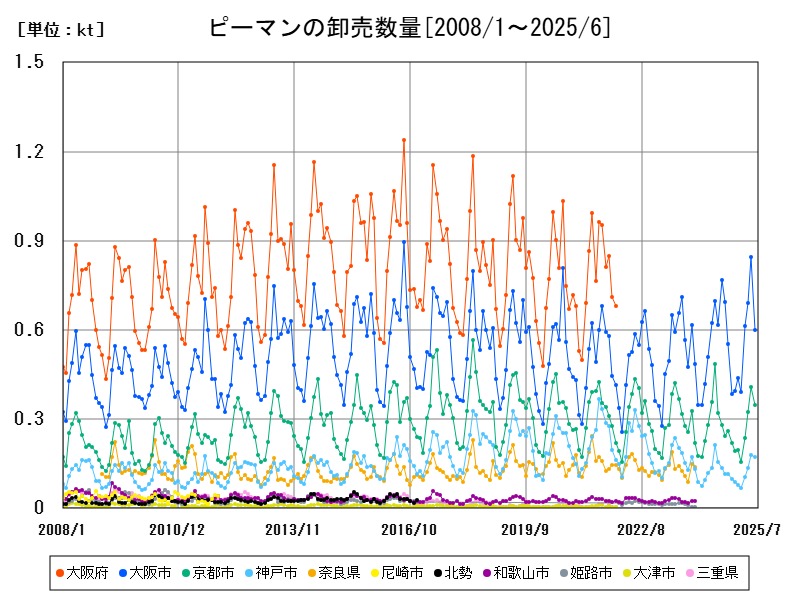

近畿の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 大阪市 | 0.598 | -14.2 |

| 2 | 京都市 | 0.348 | -28.25 |

| 3 | 神戸市 | 0.171 | -20.09 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

ピーマンの卸売り市場の現状と今後

2025年6月時点での近畿主要市場におけるピーマンの平均価格は以下の通りです:

-

京都市:470.7円/kg(前年比+16.5%)

-

大阪市:469.7円/kg(前年比+21.78%)

-

神戸市:433.3円/kg(前年比+12.36%)

いずれの都市も全国平均(507.7円/kg)をやや下回る水準ではありますが、前年比では軒並み2桁の上昇率を記録しており、明らかに需給のひっ迫が見られます。

卸売数量では次のような状況です:

-

大阪市:0.598kt(前年比-14.2%)

-

京都市:0.348kt(前年比-28.25%)

-

神戸市:0.171kt(前年比-20.09%)

特に京都市と神戸市の数量減が顕著で、これは価格上昇の直接的な要因といえます。

都市別の特徴と市場の役割

大阪市:西日本最大級の集積市場

大阪市は、全国でも有数の青果物流通拠点であり、西日本の広域からピーマンを集める流通センターの役割を担っています。数量は0.598ktと多く、東京に次ぐ規模を維持していますが、前年比では14.2%の減少。これは広域的な生産減や輸送コスト増の影響が大きいと考えられます。

京都市:中山間地供給への依存と価格上昇

京都市では、近郊の中山間地(南丹・亀岡・京丹後など)からの出荷が多いものの、2025年6月は数量が-28.25%と激減。これにより価格は+16.5%上昇しました。地場農業は小規模・高齢化が進んでおり、供給の安定性に課題があります。

神戸市:中規模市場での減少傾向

神戸市は、兵庫県内の淡路島や丹波地域を中心としたピーマン供給を背景にしていますが、2025年6月は前年同月比で20%超の数量減が見られ、価格も上昇しました。消費地市場としての需要は安定している1方、生産・物流面での脆弱性が露呈しています。

価格高騰の背景

近畿圏でのピーマン価格上昇の要因は複合的です:

-

出荷量の減少:主要都市でいずれも1~3割の卸売量減が記録され、需給のバランスが崩れています。

-

高温障害・天候不順:露地栽培中心の中山間地域では気温の急激な上昇により生育遅れや収穫減が発生。

-

農家の高齢化・人手不足:ピーマンは手間のかかる作物であり、継続生産の難しさが価格に反映。

-

流通・輸送コストの上昇:燃料価格と人件費の上昇が取引価格に転嫁されている。

ピーマン生産の地域的構造と課題

近畿圏では、平野部の大規模施設栽培は限定的で、中山間地域を中心とした小規模露地栽培が主力です。具体的には、京都府南丹市、兵庫県丹波市・淡路島、滋賀県湖南地域などがピーマンの出荷元とされています。

しかし以下のような構造的課題があります:

-

気候リスクの回避手段が乏しい

-

若手農家の継承不足

-

施設化率が低く、年間通じた出荷体制が不十分

-

広域流通との連携不足

今後の展望と政策的対応の必要性

価格が上昇しても数量が減っている状況は、消費者・流通業者ともに不安定な市場環境となり得ます。今後の近畿圏のピーマン市場安定に向けては以下の対策が必要です:

-

施設園芸の導入支援(夏場でも安定供給できるハウス栽培の推進)

-

中山間地農業の持続化策(農業法人や地域協働による生産体制整備)

-

物流の効率化・共同配送の活用

-

関西広域圏での市場連携と需給調整

まとめ

近畿地方の主要市場では、2025年6月時点でピーマン価格が1様に上昇し、数量が大きく減少しています。これは生産体制の脆弱性や流通環境の変化が背景にあり、今後も継続的な課題となる可能性が高いです。地域ごとの強みを活かした供給網の再構築と、持続可能な農業経営支援が不可欠です。

コメント