近畿地方の2025年6月のだいこん市場価格は神戸市が148.7円/kgで最も高く、大阪市と京都市もそれぞれ123円/kg、92.67円/kgで前年から上昇傾向。卸売数量は大阪市が最多だが減少傾向。価格上昇の背景には気象異常、物流費増加、生産者減少がある。今後は安定供給とブランド戦略が課題。

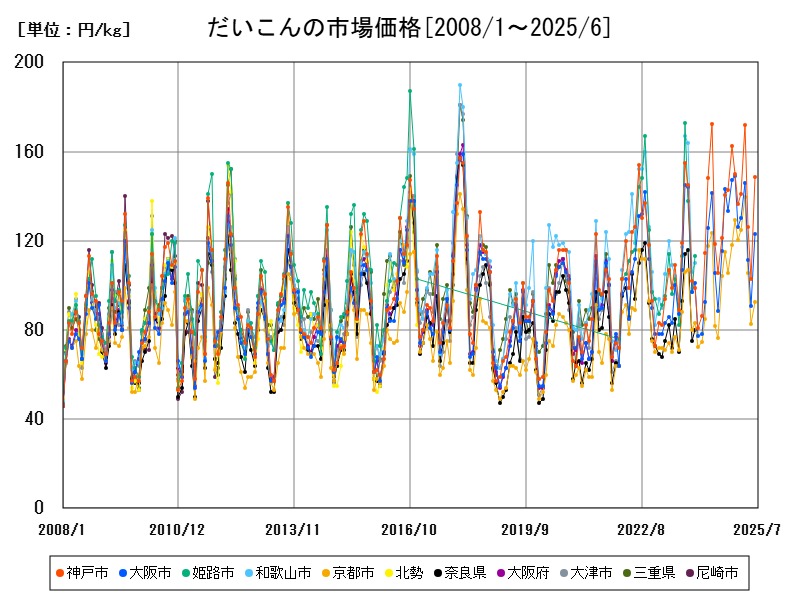

だいこんの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 神戸市 | 148.7 | +25.28 |

| 2 | 大阪市 | 123 | +16.4 |

| 3 | 京都市 | 92.67 | +13.47 |

市場価格の推移

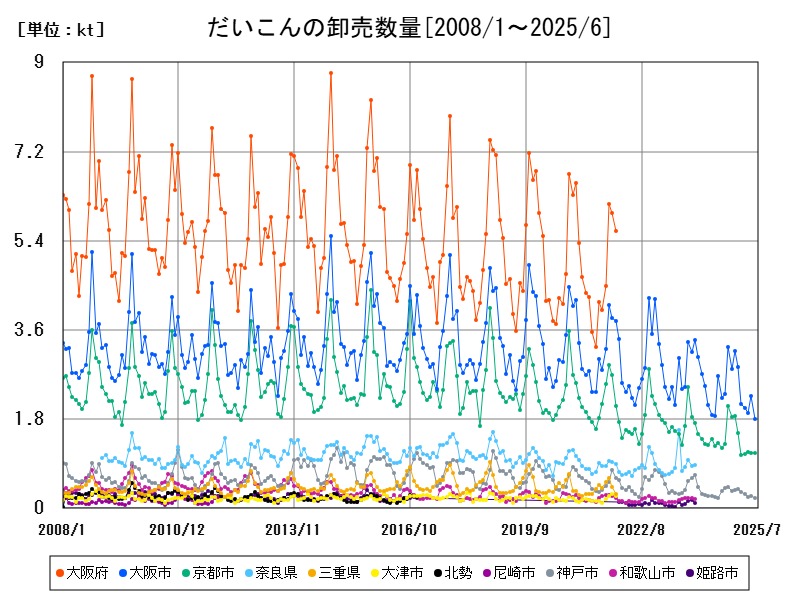

近畿の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 大阪市 | 1.807 | -2.535 |

| 2 | 京都市 | 1.107 | -11.86 |

| 3 | 神戸市 | 0.203 | -9.778 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

だいこんの卸売り市場の現状と今後

2025年6月時点での近畿地方におけるだいこんの市場価格は、神戸市が148.7円/kgで最も高く、次いで大阪市が123円/kg、京都市が92.67円/kgとなっています。前年同月比では、神戸市は+25.28%、大阪市は+16.4%、京都市は+13.47%と3市とも価格が上昇傾向にあります。

1方、卸売数量の多い順は大阪市が1.807ktで最多、次いで京都市が1.107kt、神戸市が0.203ktとなっており、前年同月比では大阪市が-2.535%、京都市が-11.86%、神戸市が-9.778%といずれも数量は減少しています。

価格と数量の推移と地域ごとの特色

2008年以降の長期的な推移を見ると、近畿地方のだいこん価格は地域ごとにばらつきがあります。特に神戸市は他の都市より価格が高めに推移しており、これは神戸の市場が高付加価値商品や特定の産地に依存する傾向が強いためと考えられます。

大阪市は関西最大の消費地として大量の流通を支えており、価格は中庸ながら安定しています。京都市は都市規模の割に卸売数量が多いことから、地元の消費需要が根強いことが特徴です。ただし、京都市の価格は比較的低めで、需要と供給のバランスが地域特有の消費パターンに影響されています。

価格上昇の要因

-

気象条件の影響近年の異常気象、特に2024年から2025年にかけての高温や降雨不足はだいこんの生育に影響し、供給量減少による価格上昇を招いています。

-

物流コストの増加燃料価格高騰や人手不足により運送費が上がり、結果として市場価格に転嫁されています。

-

生産者の高齢化と作付面積の減少農業従事者の減少に伴い作付面積も減少傾向にあり、安定供給にブレーキがかかっています。

-

高品質・特産品志向の強まり神戸市などではブランド野菜や特別栽培品の需要が伸びており、価格を押し上げる1因となっています。

今後の展望と課題

近畿地方のだいこん市場は、以下の点が今後の注目課題となります。

-

安定的な供給体制の確立気候変動に対応した栽培技術の導入や、新規就農者の育成による生産基盤の強化。

-

流通システムの効率化IT活用による需給予測精度向上と、物流効率化を図ることでコスト削減を目指す。

-

地域ブランド戦略の推進地域特性を活かした差別化で付加価値を高め、消費者の関心を引きつける努力。

コメント