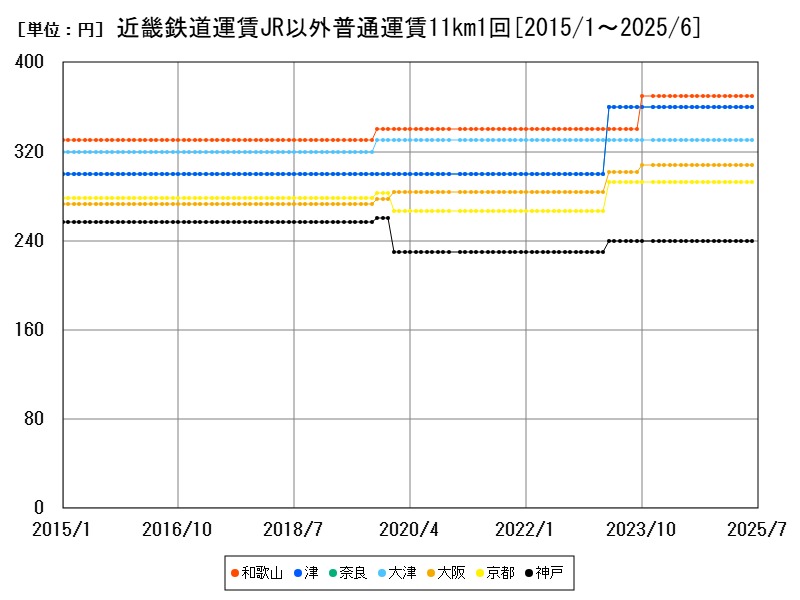

近畿地域のJR以外普通鉄道運賃11km1回の平均は323円で、和歌山が370円で最も高いです。津や奈良も高め、大阪や京都は中程度、神戸は240円と最も安価です。運賃は都市の規模や路線競争、利用者数によって差が生じています。全国的に運賃は緩やかに上昇傾向で、今後も維持費増加への対応が課題です。

都市別の鉄道運賃JR以外普通運賃11km1回の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 323 | ||

| 1 | 和歌山 | 370 | |

| 2 | 津 | 360 | |

| 3 | 奈良 | 360 | |

| 4 | 大津 | 330 | |

| 5 | 大阪 | 308 | |

| 6 | 京都 | 293 | |

| 7 | 神戸 | 240 |

詳細なデータとグラフ

近畿の小売価格の相場と推移

2025年5月時点における近畿地方のJR以外普通鉄道運賃(11km1回)の平均は323円です。この地域は大阪、京都、神戸などの大都市圏を中心に発展しており、路線網も非常に密集しています。そのため、都市によって運賃設定に違いがあり、都市規模や路線競争の影響が運賃に反映されています。

都市別の運賃状況と特徴

-

和歌山(370円)は近畿地域の中で最も高い運賃を示しています。路線の数が限られ、利用者数も他の大都市に比べて少ないため、維持コストの分が運賃に反映されています。

-

津(360円)と奈良(360円)も比較的高額で、特に奈良は観光地としての需要もあり、路線の維持費が運賃に影響しています。

-

大津(330円)は京都に隣接しながらも運賃はやや高めですが、路線数や利用者の多さから中間レベルの価格帯に位置しています。

-

大阪(308円)は関西最大の都市圏であり、複数の鉄道会社が競争しているため、運賃は中程度に抑えられています。

-

京都(293円)は観光の拠点でありながらも、路線の競争が激しく運賃が低めに設定されています。

-

神戸(240円)は近畿地域で最も運賃が安く、路線密度が高いことや利用者数の多さが影響し、比較的低価格で運行されています。

運賃推移の概要と考察

前年同月比の増加分については具体的な数値がありませんが、全国的な傾向としては人口減少や路線維持の負担増を背景に、緩やかな運賃の引き上げが続いています。近畿圏でも同様に、路線の維持費増や設備更新費用の負担から、各社が運賃改定を行う可能性があります。特に和歌山や奈良など、利用者数が比較的少ない地域での運賃上昇が予想されます。

今後の課題と展望

近畿地域の鉄道運賃は都市規模や競争環境により差異がありますが、共通の課題として、利用者減少に伴う収益減少と設備維持費の増加があります。今後は利用者の負担増を抑えつつ、効率的な路線運営や自治体支援、IT技術活用によるコスト削減策が求められるでしょう。また、観光需要を踏まえた料金設定の柔軟化も検討課題となります。

コメント