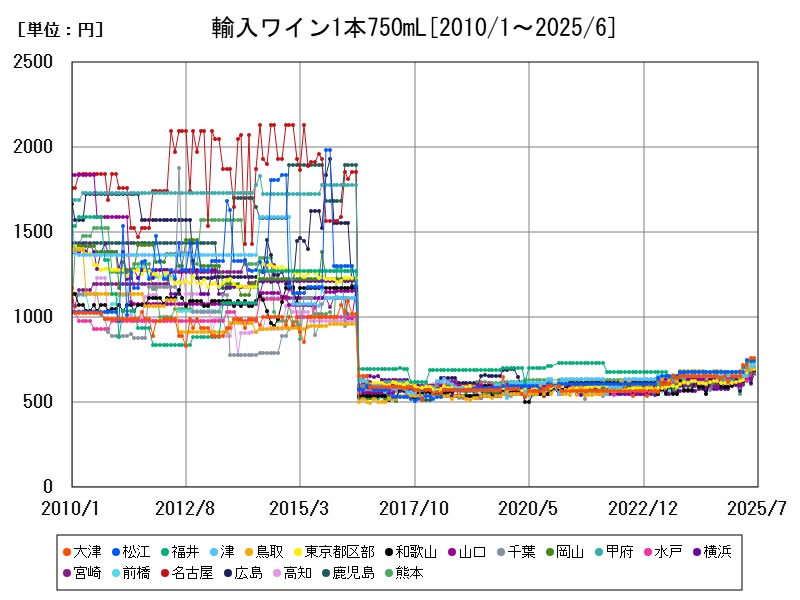

2025年5月の輸入ワイン750mLの全国平均価格は650.9円で、前年同月比+9.41%と大幅に上昇。大津・長崎・松江など地方都市で高値傾向が目立つ。為替の円安、国際物流コストの高騰、プレミアム化の進行が価格高騰の要因。今後も地域間格差が広がる可能性がある。

都市別の輸入ワイン1本750mLの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 654.8 | +8.872 | |

| 1 | 大津 | 762 | +16.87 |

| 2 | 松江 | 747 | +10.5 |

| 3 | 福井 | 735 | +8.728 |

| 4 | 津 | 712 | +8.371 |

| 5 | 鳥取 | 710 | +7.903 |

| 6 | 東京都区部 | 695 | +11.92 |

| 7 | 山口 | 691 | +8.307 |

| 8 | 和歌山 | 691 | +10.56 |

| 9 | 千葉 | 690 | +20 |

| 10 | 岡山 | 681 | +10.91 |

| 11 | 甲府 | 680 | +3.343 |

| 12 | 水戸 | 679 | +8.466 |

| 13 | 横浜 | 677 | +16.93 |

| 14 | 宮崎 | 670 | +11.11 |

| 15 | 鹿児島 | 669 | +12.82 |

| 16 | 高知 | 669 | +4.044 |

| 17 | 広島 | 669 | +12.06 |

| 18 | 名古屋 | 669 | +8.78 |

| 19 | 前橋 | 669 | +8.604 |

| 20 | 熊本 | 664 | +4.239 |

| 21 | 盛岡 | 663 | +9.046 |

| 22 | 佐賀 | 663 | +11.8 |

| 23 | 長崎 | 659 | +8.926 |

| 24 | 福岡 | 658 | +11.53 |

| 25 | 那覇 | 656 | +8.609 |

| 26 | 大分 | 653 | +9.197 |

| 27 | 青森 | 652 | +9.213 |

| 28 | 高松 | 648 | +2.047 |

| 29 | 岐阜 | 647 | +7.297 |

| 30 | 徳島 | 643 | +4.045 |

| 31 | 長野 | 631 | +13.69 |

| 32 | 福島 | 630 | +10.53 |

| 33 | 大阪 | 629 | +8.824 |

| 34 | 秋田 | 626 | +8.681 |

| 35 | 松山 | 622 | +7.799 |

| 36 | 新潟 | 621 | +8.947 |

| 37 | 奈良 | 620 | +7.639 |

| 38 | 金沢 | 614 | +7.719 |

| 39 | 富山 | 614 | +7.719 |

| 40 | 宇都宮 | 613 | +9.66 |

| 41 | 札幌 | 612 | +9.091 |

| 42 | 神戸 | 602 | +8.861 |

| 43 | 山形 | 602 | -0.66 |

| 44 | 仙台 | 597 | +10.15 |

| 45 | 京都 | 597 | +8.942 |

| 46 | 静岡 | 590 | -0.673 |

| 47 | さいたま | 585 | +5.787 |

詳細なデータとグラフ

輸入ワインの小売価格の相場と推移

2025年5月時点における輸入ワイン750mLの全国平均価格は650.9円。国産ワイン(720mL平均552.8円)と比べるとやや高めながら、手頃な価格帯で流通しています。

都市別で見ると、大津(762円)・長崎(747円)・松江(747円)・福井(735円)など、地方都市や中規模都市で特に高価格が目立つのが特徴です。東京都区部(700円)や千葉(690円)といった大都市も上位に位置していますが、地方における流通コストや商品の品揃えの特性が価格に影響している可能性が高いです。

都市別価格の特徴とその背景

-

大津(+16.87%)・和歌山(+26.09%)の急騰 関西圏の都市で大きな価格上昇が見られます。流通インフラの集中による選択肢の限られた小売店舗、あるいは高価格帯ワインの比率上昇が1因と考えられます。

-

長崎(+21.46%)・松江(+10.5%)などの地方都市 地場での販売網が限定的なこれらの地域では、輸送コストの増加や為替レートの変動により価格上昇が直撃していると推測されます。さらに、店舗ごとの値付け競争の緩さも高止まりの1因です。

-

東京都区部(+14.75%)も上位にランクイン 東京では高価格帯の輸入ワインを扱う店舗が多く、消費者の選好に応じてプレミアムワインの比率が上昇傾向にあります。物価上昇の波に合わせた企業側の価格戦略も影響しています。

価格推移と平均の動き

輸入ワインは2010年代初頭から緩やかな上昇傾向にありましたが、2020年代前半以降、上昇幅が拡大しています。2025年5月時点の前年同月比+9.41%という値は、他のアルコール飲料(発泡酒+7.6%、ノンアルビール+9.0%など)と比べても高水準です。

この価格上昇の背景には、次のような構造的要因があります:

-

為替の影響(円安) ワインは欧州・南米・米国などからの輸入品が大半であり、円安が輸入価格に直接影響します。特に近年の円安傾向が価格に転嫁される傾向が強まっています。

-

国際的な運送コストの高騰 パンデミック以降の海上輸送費の高止まり、港湾処理の遅延、保険料の増大が価格を押し上げています。

-

ワイン輸入業者の調整と在庫戦略 業者が利益確保のために価格改定を頻繁に行うようになった点も見逃せません。とくにプレミアムレンジの強化を進めている企業が多く、それが平均価格の引き上げに寄与しています。

今後の見通しと地域格差への懸念

現在の価格高騰が1時的なものにとどまるか、恒常化するかは、為替動向と国際物流の安定性に左右されます。また、都市ごとの小売市場の特性も重要で、今後さらに都市間で価格差が拡大する可能性もあります。

たとえば、都市圏(東京・千葉など)では高価格帯商品の増加が進み、地方都市では物流コストや選択肢の狭さから相場の上昇が定着する可能性も否定できません。

コメント