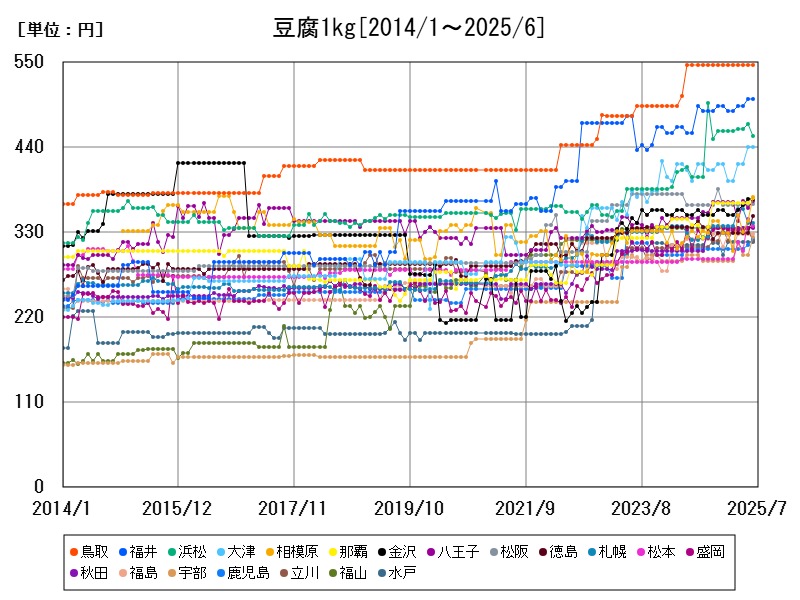

日本の豆腐1kgの価格は都市によって大きな差があり、鳥取や福井では全国平均の2倍近い高値を記録しています。近年の価格上昇は、原材料費やエネルギーコストの高騰、地域の生産・流通体制の違いによる影響が大きく、今後も地域ごとの価格格差は続くと見られます。

都市別の豆腐1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 281.7 | +2.525 | |

| 1 | 鳥取 | 546 | |

| 2 | 福井 | 502 | +9.368 |

| 3 | 浜松 | 455 | +13.47 |

| 4 | 大津 | 441 | +11.36 |

| 5 | 相模原 | 376 | +13.25 |

| 6 | 那覇 | 375 | +10.29 |

| 7 | 金沢 | 373 | +5.966 |

| 8 | 八王子 | 370 | +6.322 |

| 9 | 松阪 | 366 | +0.274 |

| 10 | 徳島 | 351 | +4.154 |

| 11 | 札幌 | 342 | +6.875 |

| 12 | 松本 | 338 | +14.58 |

| 13 | 盛岡 | 337 | +9.416 |

| 14 | 秋田 | 335 | +9.477 |

| 15 | 福島 | 328 | +2.181 |

| 16 | 宇部 | 324 | +7.641 |

| 17 | 鹿児島 | 321 | +4.221 |

| 18 | 立川 | 319 | +2.572 |

| 19 | 福山 | 319 | -4.776 |

| 20 | 水戸 | 318 | +1.274 |

| 21 | 仙台 | 315 | +5.351 |

| 22 | 今治 | 315 | -2.174 |

| 23 | 富山 | 311 | -18.37 |

| 24 | 高知 | 308 | +3.356 |

| 25 | 青森 | 306 | +2.341 |

| 26 | 横浜 | 303 | -1.303 |

| 27 | 府中 | 302 | +4.498 |

| 28 | 川崎 | 294 | -2.326 |

| 29 | 川口 | 293 | |

| 30 | 高松 | 290 | -15.2 |

| 31 | 熊谷 | 290 | +8.209 |

| 32 | 長崎 | 286 | +10.42 |

| 33 | 東京都区部 | 286 | +5.147 |

| 34 | 千葉 | 284 | +8.812 |

| 35 | 函館 | 282 | |

| 36 | 浦安 | 280 | +5.263 |

| 37 | 山形 | 280 | +2.564 |

| 38 | 堺 | 280 | +6.061 |

| 39 | 西宮 | 276 | +0.364 |

| 40 | 藤沢 | 274 | |

| 41 | 日立 | 273 | +3.409 |

| 42 | 神戸 | 272 | +18.26 |

| 43 | 山口 | 272 | |

| 44 | 甲府 | 270 | +4.247 |

| 45 | 宇都宮 | 267 | +10.79 |

| 46 | 八戸 | 266 | +15.15 |

| 47 | 松山 | 262 | +14.41 |

| 48 | さいたま | 261 | +1.556 |

| 49 | 旭川 | 260 | +5.263 |

| 50 | 京都 | 260 | +1.961 |

| 51 | 大阪 | 257 | +1.984 |

| 52 | 枚方 | 256 | -5.185 |

| 53 | 東大阪 | 255 | +4.082 |

| 54 | 福岡 | 254 | |

| 55 | 奈良 | 253 | +7.66 |

| 56 | 伊丹 | 249 | -6.391 |

| 57 | 所沢 | 243 | +2.966 |

| 58 | 松江 | 242 | |

| 59 | 和歌山 | 238 | +7.692 |

| 60 | 北九州 | 237 | +12.86 |

| 61 | 佐世保 | 236 | |

| 62 | 姫路 | 235 | +8.295 |

| 63 | 大分 | 231 | |

| 64 | 宮崎 | 220 | +3.286 |

| 65 | 静岡 | 217 | +6.373 |

| 66 | 前橋 | 217 | +6.897 |

| 67 | 広島 | 216 | +5.882 |

| 68 | 佐賀 | 216 | +0.935 |

| 69 | 長岡 | 215 | +9.137 |

| 70 | 新潟 | 214 | -4.036 |

| 71 | 名古屋 | 213 | -2.294 |

| 72 | 津 | 211 | |

| 73 | 岡山 | 210 | -3.226 |

| 74 | 長野 | 206 | -5.505 |

| 75 | 郡山 | 200 | |

| 76 | 小山 | 200 | +1.523 |

| 77 | 熊本 | 199 | +5.291 |

| 78 | 豊橋 | 188 | |

| 79 | 岐阜 | 184 | +11.52 |

| 80 | 富士 | 181 | -9.95 |

| 81 | 柏 | 171 |

詳細なデータとグラフ

豆腐の小売価格の相場と推移

2025年5月時点における豆腐1kgの全国平均価格は280.1円となっています。この平均値に対し、鳥取(546円)、福井(502円)、浜松(470円)、大津(441円)といった都市では、明らかに高価格水準を示しています。全国平均の約2倍に近い価格の都市も存在し、地域ごとの価格差が顕著に現れています。これは単に物価や購買力の違いだけではなく、流通コスト、地場産業の特性、さらには食品安全・品質志向などの要因が関係していると推察されます。

価格上昇率に見る都市別動向

前年同月比での価格上昇率を比較すると、全国平均の+1.168%に対し、松本が+17.63%、浜松が+13.53%、福井が+9.368%と、急激な上昇を示す都市が複数存在します。特に松本は10%以上の上昇率で、地域内の供給体制の変化や原材料コストの急騰が疑われます。1方、8王子(+3.736%)や那覇(+6.052%)などは緩やかながらも持続的な上昇傾向を示しています。全体としては、2024年から2025年にかけての物価上昇トレンドが、豆腐価格にも波及していると考えられます。

高価格の背景にある地域特性と流通構造

豆腐価格が高い都市には共通する要因も見られます。たとえば、鳥取や福井は大都市圏と比べて人口密度が低く、地元での大量生産・消費の経済性が低いため、小規模製造業者による生産が中心となり、スケールメリットが得られにくい構造です。さらに、物流コストの割高感、地域での品質志向、地産地消のこだわりなどが高価格に寄与している可能性があります。また浜松や大津といった地方中核都市では、地場ブランド豆腐や手作り志向の製品が流通することも、価格を押し上げる要因となっています。

価格変動の要因分析——原材料とエネルギーコスト

豆腐は大豆、水、にがりなどを主原料としますが、特に国産大豆に依存する地域では、仕入れコストの変動が価格に直結します。近年の円安傾向や海外産大豆の価格高騰により、コストプッシュインフレが進行。加えて、電気・ガスといったエネルギー価格の上昇も、製造・保冷・輸送の各段階で負担を増加させています。これらの影響を価格に転嫁せざるを得ない事業者が増加し、結果として都市ごとの価格差が拡大している状況です。

今後の見通しと地域経済への影響

今後も、エネルギー価格や為替、農産物の価格変動などによって、豆腐の価格は不安定さを増す可能性があります。特に、ローカルな食品流通や小規模事業者の多い地方都市では、消費者への価格転嫁が避けられず、物価上昇の1端を担うことになりそうです。1方で、都市部では大量流通・低価格志向の商品も多く、価格の安定化が見込まれる地域もあります。地域ごとの価格構造は、今後の食生活や購買行動にも影響を与えるでしょう。

コメント