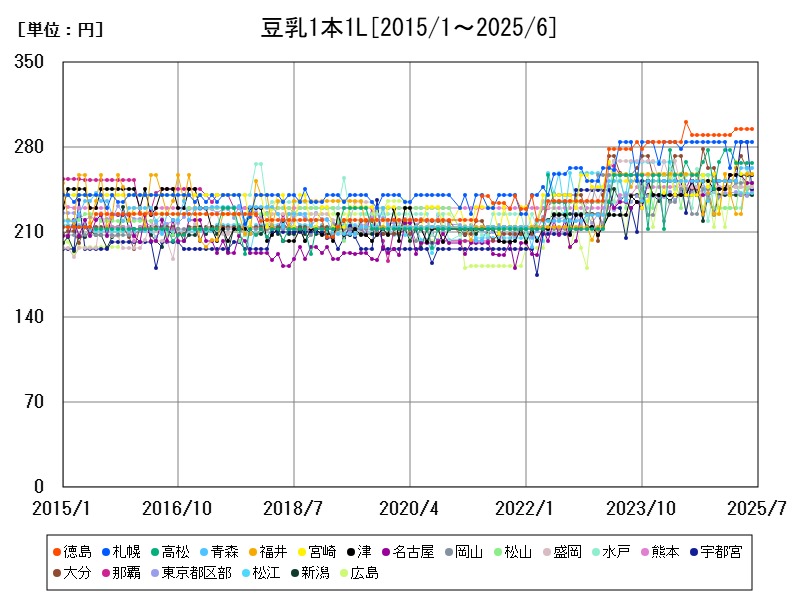

2025年5月の豆乳1Lの平均価格は243円で、徳島295円、札幌284円、宇都宮284円が高価格です。前年同月比は全国で+0.184%と横ばい傾向ながら、宇都宮では+12.7%の大幅上昇が見られます。価格差は物流コストや需給バランス、地域の消費需要によるもので、今後は流通効率向上や地産地消推進が課題となります。

都市別の豆乳1本1Lの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 239.1 | +0.456 | |

| 1 | 徳島 | 295 | -1.993 |

| 2 | 札幌 | 284 | |

| 3 | 高松 | 267 | -0.373 |

| 4 | 青森 | 263 | +4.365 |

| 5 | 福井 | 258 | |

| 6 | 宮崎 | 258 | +7.054 |

| 7 | 津 | 257 | +6.639 |

| 8 | 松山 | 251 | -2.335 |

| 9 | 岡山 | 251 | +2.033 |

| 10 | 名古屋 | 251 | +4.149 |

| 11 | 盛岡 | 247 | |

| 12 | 熊本 | 247 | |

| 13 | 水戸 | 247 | +0.407 |

| 14 | 那覇 | 246 | |

| 15 | 宇都宮 | 246 | +8.85 |

| 16 | 大分 | 246 | |

| 17 | 東京都区部 | 244 | +0.412 |

| 18 | 松江 | 242 | -5.837 |

| 19 | 高知 | 241 | +2.119 |

| 20 | 新潟 | 241 | -2.429 |

| 21 | 広島 | 241 | +4.329 |

| 22 | 神戸 | 240 | +4.348 |

| 23 | 鹿児島 | 236 | |

| 24 | 福島 | 236 | +7.763 |

| 25 | 甲府 | 236 | -4.453 |

| 26 | 横浜 | 236 | +2.609 |

| 27 | 富山 | 236 | |

| 28 | 大津 | 236 | |

| 29 | 和歌山 | 236 | |

| 30 | 前橋 | 236 | |

| 31 | 鳥取 | 235 | -4.472 |

| 32 | 金沢 | 230 | +2.679 |

| 33 | 秋田 | 230 | -2.542 |

| 34 | 山形 | 230 | +2.679 |

| 35 | 山口 | 230 | +4.545 |

| 36 | さいたま | 230 | -8.73 |

| 37 | 岐阜 | 225 | -2.174 |

| 38 | 千葉 | 225 | -6.639 |

| 39 | 仙台 | 225 | |

| 40 | 静岡 | 224 | -4.681 |

| 41 | 大阪 | 223 | |

| 42 | 佐賀 | 219 | |

| 43 | 長野 | 215 | +2.381 |

| 44 | 京都 | 214 | +5.419 |

| 45 | 長崎 | 213 | |

| 46 | 福岡 | 213 | |

| 47 | 奈良 | 208 |

詳細なデータとグラフ

豆乳の小売価格の相場と推移

豆乳は健康志向の高まりや植物性食品の需要増加により、国内での消費が拡大しています。価格は原料の大豆価格、製造コスト、流通費用、さらに地域別の需給バランスなどが複合的に影響します。2015年以降、安定した供給体制が整いつつあるものの、都市間の価格差は依然として見られ、特に輸送コストや市場競争の度合いが地域差を生み出しています。

2025年5月時点の都市別相場価格の特徴

最新の豆乳1Lの全国平均価格は243円です。高価格の都市は次の通りです。

-

徳島:295円

-

札幌:284円

-

宇都宮:284円

-

高松:267円

-

鹿児島:263円

-

青森:263円

-

大分:263円

-

水戸:262円

-

福井:258円

-

宮崎:258円

特に4国の徳島、北海道の札幌、関東の宇都宮が高価格であり、これらの都市では流通経路の複雑さや輸送費が影響していると考えられます。

前年同月比の価格変動傾向

前年同月比では、全国平均で+0.184%とほぼ横ばいですが、地域別には増減が分かれています。宇都宮が+12.7%と大幅な上昇を示し、徳島や高松、青森、水戸も3~4%台の上昇です。1方で大分は-3.663%の価格下落となっており、地域ごとの需給や流通事情の差異が価格に反映されています。

価格差と高騰の背景要因

-

原料価格の地域差 大豆の仕入れ価格や加工コストは地域によって異なり、特に遠隔地では輸送費が上乗せされやすいです。徳島や札幌の高価格はこれが1因と考えられます。

-

物流コストと流通効率 離島や地方都市では物流効率が低下し、価格が高止まりしやすい傾向があります。都市部でも競争環境が緩い場合は価格上昇が見られます。

-

消費需要の違い 健康志向や代替乳製品需要が高い地域では豆乳の需要増加が価格に影響し、特に宇都宮の大幅上昇が注目されます。

-

市場競争と小売価格戦略 地域の小売店の価格政策も価格差の1因であり、価格競争の激しい都市では比較的安価に提供される場合があります。

今後の展望と課題

豆乳市場は引き続き健康志向の追い風で成長が見込まれますが、価格の安定化には流通効率の向上や地域間の供給格差解消が不可欠です。生産者と流通業者の連携強化、そして地産地消の推進が地域ごとの価格差縮小につながるでしょう。

コメント