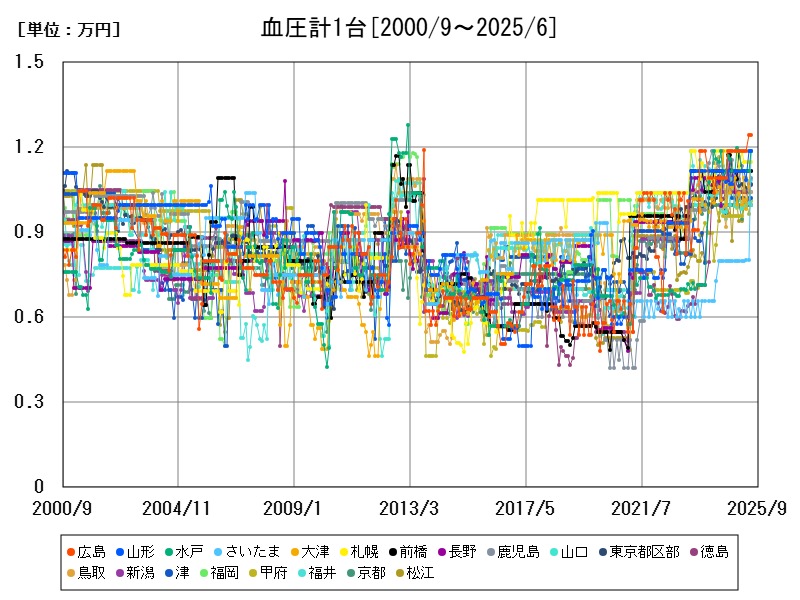

2025年5月時点での血圧計1台の平均価格は9,747円で、広島や山形、長野などで特に高価格帯を記録。全国平均に対し1,000円以上高い都市もある。価格上昇の背景には高齢化による需要増、機能高度化、物流コスト上昇がある。今後も価格安定化は限定的と見られる。

都市別の血圧計1台の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 9937 | +2.306 | |

| 1 | 広島 | 12430 | +13.72 |

| 2 | 水戸 | 11880 | +9.141 |

| 3 | 山形 | 11880 | +6.509 |

| 4 | 大津 | 11880 | |

| 5 | さいたま | 11880 | +48.97 |

| 6 | 札幌 | 11480 | -3.367 |

| 7 | 長野 | 11160 | +2.104 |

| 8 | 前橋 | 11160 | +2.526 |

| 9 | 鹿児島 | 10930 | +2.341 |

| 10 | 山口 | 10860 | +11.72 |

| 11 | 東京都区部 | 10690 | -1.828 |

| 12 | 徳島 | 10650 | +4.863 |

| 13 | 鳥取 | 10440 | +5.562 |

| 14 | 新潟 | 10430 | |

| 15 | 津 | 10210 | +2.768 |

| 16 | 福岡 | 10140 | -6.258 |

| 17 | 甲府 | 10100 | +5.649 |

| 18 | 福井 | 9980 | -11.99 |

| 19 | 松江 | 9980 | |

| 20 | 京都 | 9980 | |

| 21 | 和歌山 | 9979 | +2.097 |

| 22 | 熊本 | 9977 | -0.0301 |

| 23 | 奈良 | 9929 | -2.695 |

| 24 | 宇都宮 | 9863 | -0.725 |

| 25 | 長崎 | 9814 | -0.557 |

| 26 | 大阪 | 9733 | +0.0308 |

| 27 | 宮崎 | 9710 | +2.915 |

| 28 | 大分 | 9683 | |

| 29 | 高松 | 9647 | -0.114 |

| 30 | 仙台 | 9609 | +7.579 |

| 31 | 名古屋 | 9504 | -4.617 |

| 32 | 岡山 | 9480 | |

| 33 | 佐賀 | 9413 | +2.215 |

| 34 | 金沢 | 9378 | +30.76 |

| 35 | 千葉 | 9239 | |

| 36 | 高知 | 9169 | -7.281 |

| 37 | 那覇 | 9083 | -0.732 |

| 38 | 富山 | 8938 | -10.04 |

| 39 | 横浜 | 8910 | |

| 40 | 福島 | 8890 | -2.125 |

| 41 | 神戸 | 8829 | +3.215 |

| 42 | 青森 | 8778 | +14.33 |

| 43 | 松山 | 8778 | +33.44 |

| 44 | 秋田 | 8393 | -10.08 |

| 45 | 盛岡 | 8393 | +0.191 |

| 46 | 岐阜 | 8118 | +0.197 |

| 47 | 静岡 | 7678 | -12.53 |

詳細なデータとグラフ

血圧計の小売価格の相場と推移

2025年5月時点における血圧計1台の全国平均価格は9,747円です。血圧計は家庭用医療機器として高齢世帯を中心に普及が進んでおり、価格帯も多様ですが、全体的には1万円を下回る価格が主流です。なお、前年同月比で+1.636%の微増であり、全国的には安定的に推移しています。

都市別の高価格帯と地域分布の特徴

血圧計の価格が高い都市トップ10は以下の通りです:

-

広島:12,430円

-

山形:11,880円

-

札幌:11,480円

-

長野:11,150円

-

水戸:11,150円

-

前橋:11,150円

-

福井:10,800円

-

鳥取:10,700円

-

高知:10,700円

-

大津:10,610円

これらの都市はすべて全国平均よりも約1,000〜2,700円高い価格帯に位置しています。特に広島の12,430円は、全国平均より約27%高く、突出した価格となっています。

また、地方中核都市(山形・福井・鳥取・高知など)で高価格が目立ち、大都市圏よりも地方で価格が高止まりしている傾向が見られます。

価格推移と前年同月比の変動傾向

都市別の前年同月比の価格変動を見てみると:

-

広島:+13.72%

-

長野:+12.27%

-

福井:+9.868%

-

高知:+8.231%

-

鳥取:+8.122%

-

山形:+6.509%

-

大津:+4.53%

-

1方で、札幌:-3.367%、水戸:-6.111%

価格上昇率が10%を超えている都市が複数存在し、特に広島・長野では前年から1,000円以上の上昇が推測されます。

これに対して、札幌・水戸など1部の都市では下落傾向が見られ、地域ごとに価格の方向性が分かれていることがわかります。

価格上昇の背景要因

高齢化と健康意識の向上

血圧計の需要は、高齢者人口の多い地域で特に高く、家庭での健康管理に対するニーズが拡大しています。価格が高くても信頼性・測定精度・機能性の高い機器を選ぶ傾向が強まっているため、高価格帯モデルの購入が多い地域では平均価格が上がる傾向があります。

流通構造と販売チャネルの地域差

都市部に比べて地方都市では家電量販店やドラッグストアの競争が少なく、小売価格が高止まりしやすい傾向があります。また、物流コストの高騰も地方に不利に働き、販売価格に転嫁されている可能性があります。

製品の高度化と価格上昇圧力

近年の血圧計は、Bluetooth対応・データ連携・自動記録・スマホ連携などの機能を備えた高機能モデルが主流化しています。これにより従来品より価格が高めに設定されている点も、平均価格の押し上げ要因です。

為替の影響と輸入コスト

多くの血圧計メーカーは海外製造・輸入依存の部分があり、円安の影響により輸入コストが上昇。これが価格に波及している可能性も高いです。

今後の見通しと消費者への提言

血圧計は今後も高齢者向け医療機器として需要が継続的に見込まれる製品です。そのため、価格が下がる可能性は限定的であり、むしろ高機能モデルの普及により緩やかに上昇する傾向が続くと考えられます。

1方で、通販や比較サイトの活用が進めば、価格差を補う選択肢も広がるでしょう。消費者にとっては、価格だけでなく保証・測定精度・使用感・メーカーサポートを考慮した選択が求められます。

コメント