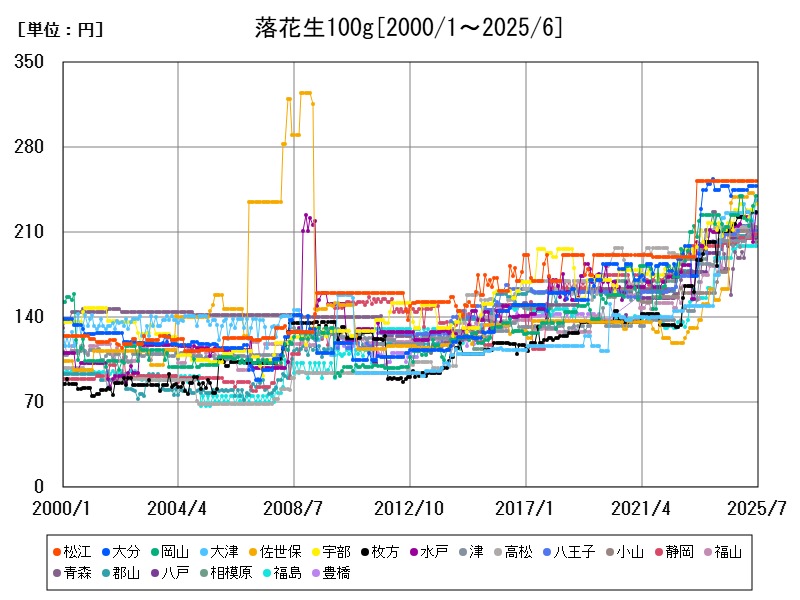

落花生100gの価格は2025年5月時点で平均177.2円。松江や大分、佐世保などでは200円を大きく超え、佐世保では前年比+48%の急騰も。価格上昇の背景には、円安や国際需給の逼迫、地域の需要特性があり、今後も都市別に異なる推移が続くと予想される。

都市別の落花生100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 176.7 | +3.922 | |

| 1 | 松江 | 252 | |

| 2 | 大分 | 248 | |

| 3 | 岡山 | 240 | +12.15 |

| 4 | 大津 | 237 | +4.867 |

| 5 | 佐世保 | 236 | +44.79 |

| 6 | 宇部 | 233 | +6.881 |

| 7 | 枚方 | 227 | +7.583 |

| 8 | 水戸 | 226 | +6.604 |

| 9 | 高松 | 214 | |

| 10 | 津 | 214 | +5.419 |

| 11 | 八王子 | 212 | +1.435 |

| 12 | 小山 | 211 | +1.442 |

| 13 | 静岡 | 209 | +3.98 |

| 14 | 福山 | 209 | -0.948 |

| 15 | 青森 | 208 | +15.56 |

| 16 | 郡山 | 207 | +3.5 |

| 17 | 八戸 | 205 | +3.015 |

| 18 | 相模原 | 202 | -3.349 |

| 19 | 豊橋 | 199 | |

| 20 | 福島 | 199 | +5.291 |

| 21 | 佐賀 | 198 | +20.73 |

| 22 | 福岡 | 195 | -2.5 |

| 23 | 宮崎 | 194 | +0.518 |

| 24 | 富山 | 192 | +17.79 |

| 25 | 浦安 | 191 | +2.139 |

| 26 | 宇都宮 | 190 | +4.972 |

| 27 | 福井 | 189 | +11.18 |

| 28 | 伊丹 | 186 | +21.57 |

| 29 | 仙台 | 186 | +2.198 |

| 30 | 那覇 | 185 | +1.648 |

| 31 | 松山 | 185 | -14.75 |

| 32 | 東大阪 | 185 | |

| 33 | 日立 | 185 | +10.12 |

| 34 | 今治 | 184 | +2.793 |

| 35 | 京都 | 184 | +3.955 |

| 36 | 名古屋 | 183 | +9.581 |

| 37 | 函館 | 183 | |

| 38 | 山口 | 179 | +11.88 |

| 39 | 山形 | 173 | +3.593 |

| 40 | 富士 | 173 | -3.889 |

| 41 | 堺 | 172 | -1.149 |

| 42 | 千葉 | 171 | +2.395 |

| 43 | 横浜 | 169 | +3.049 |

| 44 | 所沢 | 168 | +2.439 |

| 45 | 長野 | 167 | |

| 46 | 松本 | 167 | -5.114 |

| 47 | 広島 | 167 | +5.031 |

| 48 | 鹿児島 | 166 | +0.606 |

| 49 | 熊谷 | 166 | +1.22 |

| 50 | 和歌山 | 166 | +1.22 |

| 51 | 金沢 | 163 | -7.91 |

| 52 | 藤沢 | 163 | |

| 53 | 北九州 | 162 | +3.185 |

| 54 | 松阪 | 161 | +8.054 |

| 55 | 大阪 | 160 | +3.226 |

| 56 | 東京都区部 | 158 | |

| 57 | 旭川 | 158 | +5.333 |

| 58 | さいたま | 158 | +2.597 |

| 59 | 川口 | 155 | -8.284 |

| 60 | 岐阜 | 155 | +4.027 |

| 61 | 立川 | 154 | +1.987 |

| 62 | 川崎 | 154 | +0.654 |

| 63 | 府中 | 153 | |

| 64 | 熊本 | 150 | +11.94 |

| 65 | 徳島 | 149 | -3.247 |

| 66 | 姫路 | 149 | +13.74 |

| 67 | 鳥取 | 148 | +9.63 |

| 68 | 浜松 | 147 | |

| 69 | 奈良 | 143 | -1.379 |

| 70 | 新潟 | 139 | +4.511 |

| 71 | 長岡 | 138 | +10.4 |

| 72 | 神戸 | 137 | +7.031 |

| 73 | 柏 | 135 | |

| 74 | 長崎 | 132 | -4.348 |

| 75 | 前橋 | 132 | +3.125 |

| 76 | 西宮 | 131 | +3.15 |

| 77 | 甲府 | 131 | +18.02 |

| 78 | 秋田 | 130 | -21.21 |

| 79 | 盛岡 | 130 | +8.333 |

| 80 | 札幌 | 128 | +6.667 |

| 81 | 高知 | 120 | +7.143 |

詳細なデータとグラフ

落花生の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での落花生100gあたりの全国平均価格は177.2円です。これに対し、松江(252円)、大分(248円)、佐世保(242円)、岡山(232円)といった都市は、全国平均を大きく上回る水準にあります。最も高い松江は、全国平均の1.4倍以上に達しており、明確な地域差が認められます。これらの都市では、高品質な国産落花生の流通量が多い、あるいは地元での嗜好が強いことなどが価格に反映されていると考えられます。

価格変動率と注目すべき都市

前年同月比での価格上昇率を見てみると、佐世保が+48.47%という驚異的な上昇を記録しています。その他、岡山(+8.411%)、宇部(+7.547%)、枚方(+7.583%)も高い伸び率となっており、比較的急な価格変動が見られます。1方、大津(-3.097%)では価格が下落しており、都市ごとの需要動向や商品構成の違いが影響していると考えられます。全体としては、全国平均で+4.263%と堅調な価格上昇傾向がうかがえます。

高価格都市の特徴と背景要因

高価格帯にある松江、大分、佐世保などの都市では、以下のような共通要素が見られます:

-

地場需要の強さと嗜好性の高さ これらの都市では、落花生を使った郷土料理やおつまみ文化が根付いており、需要が安定的に存在します。品質へのこだわりも強く、高級品が市場で好まれる傾向があります。

-

国産落花生の取り扱い比率の高さ 特に千葉県など限られた国内産地から仕入れる場合、輸送距離や流通ルートの違いが価格に反映されやすくなります。

-

小規模事業者中心の流通 都市規模が中小の場合、量販品ではなく地元商店での販売が中心となることも多く、大量流通による価格圧縮が効きにくい構造があります。

価格上昇の要因と外部環境の影響

落花生価格の上昇は、以下のような外部的・構造的要因によって説明できます:

-

世界的なピーナッツ需給のひっ迫 アジアや中東での需要増加や、中国・インドなどでの生産不調が影響し、国際価格の上昇が続いています。

-

円安と輸入依存構造 輸入落花生の比率が高い日本では、円安が輸入コストを直撃し、小売価格へ転嫁される傾向が強まっています。

-

加工品需要の拡大 最近では、健康志向によってナッツ類の需要が高まり、ピーナッツバターや健康菓子の材料としても注目されるなど、需要増が価格を押し上げる1因になっています。

今後の見通しと都市別の注目点

今後も落花生の価格は、為替・気候・国際需給の影響を大きく受けながら、地域ごとにばらつきのある推移をたどると見られます。たとえば佐世保のように急激に価格が上昇した都市では、地元業者の原料調達に苦労している可能性もあり、安定供給が課題です。1方で、大津のように価格が下落した都市では、流通最適化や競争促進の効果が出ている可能性があり、他都市へのモデルケースともなりえます。

コメント