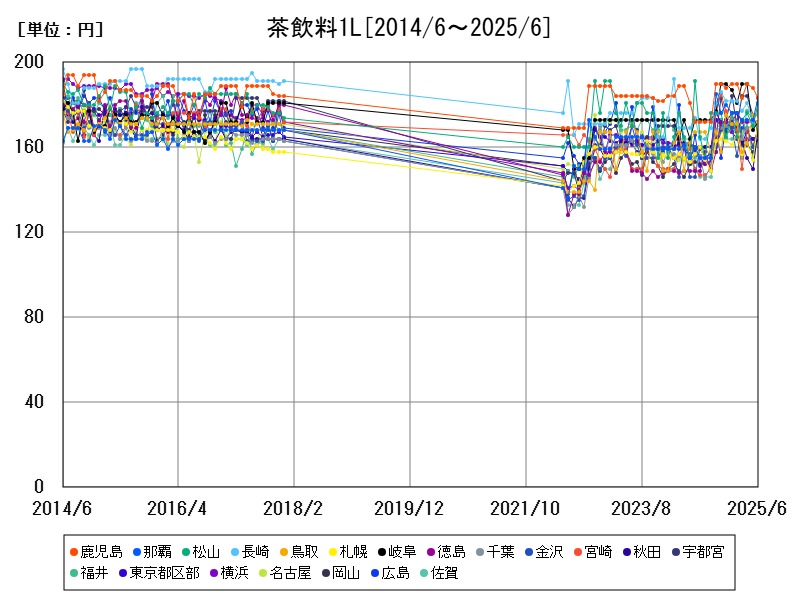

茶飲料1Lの全国平均価格は161.5円で、鹿児島・熊本などで高値を記録。前年比で3.6%上昇しており、原材料費や物流費の高騰が背景にある。地元ブランド志向や健康志向商品も価格上昇要因となっており、今後も価格は高止まり傾向が続く見込みである。

都市別の茶飲料1Lの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 161.5 | +4.287 | |

| 1 | 鹿児島 | 183 | +6.395 |

| 2 | 那覇 | 183 | +14.38 |

| 3 | 松山 | 181 | -5.236 |

| 4 | 長崎 | 177 | +1.724 |

| 5 | 鳥取 | 175 | +4.79 |

| 6 | 札幌 | 172 | +9.554 |

| 7 | 徳島 | 172 | +15.44 |

| 8 | 岐阜 | 172 | -0.578 |

| 9 | 千葉 | 170 | +14.09 |

| 10 | 金沢 | 169 | +15.75 |

| 11 | 宮崎 | 169 | +12.67 |

| 12 | 秋田 | 168 | +5 |

| 13 | 福井 | 168 | +8.387 |

| 14 | 宇都宮 | 168 | +5.66 |

| 15 | 横浜 | 166 | +5.063 |

| 16 | 東京都区部 | 166 | +6.41 |

| 17 | 名古屋 | 165 | +3.125 |

| 18 | 広島 | 164 | -1.205 |

| 19 | 岡山 | 164 | +7.19 |

| 20 | 佐賀 | 164 | +9.333 |

| 21 | 山形 | 163 | +7.237 |

| 22 | 前橋 | 162 | +11.72 |

| 23 | 仙台 | 162 | +0.621 |

| 24 | 高知 | 161 | -1.829 |

| 25 | 松江 | 161 | -5.294 |

| 26 | 長野 | 160 | +8.844 |

| 27 | 大津 | 160 | +9.589 |

| 28 | 静岡 | 159 | +9.655 |

| 29 | 福島 | 159 | +5.298 |

| 30 | 新潟 | 159 | +8.163 |

| 31 | 大分 | 159 | +2.581 |

| 32 | 津 | 158 | -3.067 |

| 33 | 水戸 | 158 | +6.04 |

| 34 | 神戸 | 157 | +6.803 |

| 35 | 京都 | 156 | +4.698 |

| 36 | さいたま | 156 | |

| 37 | 富山 | 155 | +9.155 |

| 38 | 大阪 | 153 | -2.548 |

| 39 | 高松 | 151 | -1.948 |

| 40 | 奈良 | 150 | +3.448 |

| 41 | 福岡 | 148 | |

| 42 | 甲府 | 147 | -8.125 |

| 43 | 和歌山 | 146 | +2.817 |

| 44 | 青森 | 145 | -2.685 |

| 45 | 山口 | 145 | +2.837 |

| 46 | 盛岡 | 142 | -5.96 |

| 47 | 熊本 | 142 | +3.65 |

詳細なデータとグラフ

茶飲料の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での茶飲料1Lの全国平均価格は161.5円となっており、前年度と比べて+3.632%の上昇が確認されています。上位の都市をみると、鹿児島(188円)が最も高く、以下、熊本(177円)、鳥取(175円)、宇都宮(175円)、那覇(173円)と続きます。これらの都市では全国平均よりも10〜26円程度高く、地域ごとの価格差が浮き彫りとなっています。

都市別の価格傾向と特徴

上位都市には、以下のような地域的・経済的な特徴が見られます。

-

鹿児島・熊本など9州地方: 9州はお茶の生産地でもあることから、地元ブランドや高品質商品が小売店に多く並び、結果として単価が高くなりやすいです。地元志向の強さも背景にあります。

-

鳥取・福井・宇都宮など地方都市: 流通コストの影響が残る地方圏では、大都市圏に比べて安売り競争が起きにくく、相対的に価格が高くなる傾向があります。

-

那覇: 沖縄特有の物流コストの高さが価格に反映されており、本土に比べて飲料類全般が高価格になる傾向があります。

価格上昇の背景と原因分析

2024年5月から2025年5月にかけて、茶飲料の価格は全国的に上昇傾向にありました。特に徳島(+15.44%)や水戸(+14.77%)、那覇(+11.61%)などで2桁の伸びが確認されています。主な要因は以下の通りです:

-

原材料費の上昇: 茶葉や香料、甘味料などの原材料価格の高騰が、ボトル製品にも波及しています。特に緑茶系やブレンド茶は品質維持のため高コストが避けられません。

-

ペットボトル・ラベル等の資材費上昇: 原油価格の高止まりがプラスチック容器や梱包資材のコストを引き上げ、これが価格に転嫁されています。

-

物流費・人件費の高騰: 全国的な人手不足と燃料費高騰により、配送費の上昇が価格を押し上げる大きな要因となっています。離島である那覇ではその影響が特に大きく表れています。

-

地元志向と高付加価値化の進展: 鹿児島など1部地域では、無添加や有機系ブランドの茶飲料へのニーズが強く、こうした製品が平均単価を引き上げている可能性があります。

これまでの推移と将来展望

2014年から2025年にかけてのデータを俯瞰すると、茶飲料の価格は緩やかに上昇しており、ここ数年で明確な上昇傾向が見られます。背景には、清涼飲料市場全体の「安売りからの脱却」があり、利益率確保のための価格見直しが広がっています。

今後も、

-

為替の変動

-

サステナビリティ対応の包装費増

-

高齢化による購買層の嗜好変化

などが価格に影響を与えると考えられ、1層の価格上昇リスクが存在します。また、茶飲料市場は競争が激しい反面、他飲料と比べて健康志向ニーズが高く、1定の価格でも購買が維持される傾向も指摘できます。

コメント