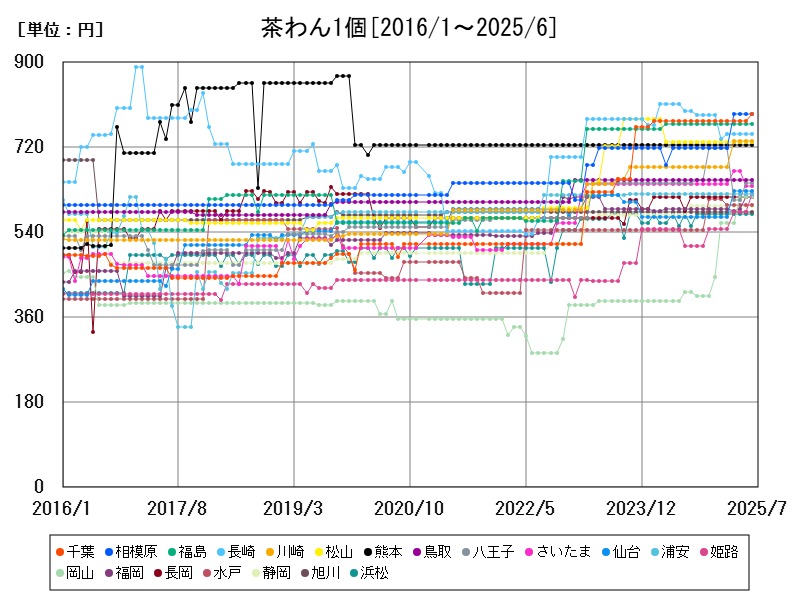

2025年5月の茶わん1個の全国平均価格は508.2円で、前年より+3.3%上昇。相模原や千葉、川崎など都市圏では700円超と高水準で、作家物や高品質志向が背景にある。一方、長崎などでは価格下落も見られ、地域による価格差が明確。今後は高価格帯と実用志向の二極化が進行すると予測される。

都市別の茶わん1個の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 509.4 | +3.543 | |

| 1 | 相模原 | 791 | +10.17 |

| 2 | 千葉 | 791 | +2.065 |

| 3 | 福島 | 769 | |

| 4 | 長崎 | 749 | -7.759 |

| 5 | 川崎 | 734 | +8.1 |

| 6 | 松山 | 731 | |

| 7 | 熊本 | 724 | |

| 8 | 鳥取 | 650 | |

| 9 | 八王子 | 644 | |

| 10 | さいたま | 639 | -0.467 |

| 11 | 仙台 | 628 | +9.599 |

| 12 | 浦安 | 621 | |

| 13 | 姫路 | 621 | +13.53 |

| 14 | 福岡 | 615 | +4.237 |

| 15 | 岡山 | 615 | +56.09 |

| 16 | 長岡 | 614 | |

| 17 | 水戸 | 597 | +9.743 |

| 18 | 静岡 | 596 | +3.293 |

| 19 | 旭川 | 584 | |

| 20 | 浜松 | 578 | +4.521 |

| 21 | 東京都区部 | 577 | +3.22 |

| 22 | 名古屋 | 560 | -0.178 |

| 23 | 豊橋 | 548 | |

| 24 | 今治 | 548 | +3.396 |

| 25 | 松本 | 547 | +7.045 |

| 26 | 藤沢 | 541 | |

| 27 | 福山 | 537 | +1.13 |

| 28 | 宮崎 | 526 | -3.131 |

| 29 | 枚方 | 523 | +21.35 |

| 30 | 北九州 | 522 | +21.4 |

| 31 | 山口 | 519 | |

| 32 | 西宮 | 512 | -5.36 |

| 33 | 秋田 | 512 | +1.587 |

| 34 | 富山 | 511 | +7.579 |

| 35 | 和歌山 | 511 | +16.93 |

| 36 | 盛岡 | 510 | |

| 37 | 長野 | 508 | -6.1 |

| 38 | 札幌 | 496 | +25.25 |

| 39 | 佐賀 | 494 | -1.984 |

| 40 | 松江 | 493 | |

| 41 | 新潟 | 485 | -11.98 |

| 42 | 富士 | 477 | |

| 43 | 金沢 | 475 | |

| 44 | 立川 | 474 | |

| 45 | 東大阪 | 474 | -9.021 |

| 46 | 岐阜 | 474 | -7.059 |

| 47 | 小山 | 474 | |

| 48 | 郡山 | 471 | +9.281 |

| 49 | 横浜 | 471 | +3.974 |

| 50 | 広島 | 468 | +5.643 |

| 51 | 日立 | 465 | |

| 52 | 松阪 | 462 | +3.82 |

| 53 | 山形 | 461 | |

| 54 | 宇都宮 | 461 | +16.71 |

| 55 | 大阪 | 459 | |

| 56 | 宇部 | 457 | +10.12 |

| 57 | 津 | 450 | +10.57 |

| 58 | 前橋 | 445 | |

| 59 | 京都 | 444 | +3.738 |

| 60 | 堺 | 439 | +18.01 |

| 61 | 大津 | 438 | |

| 62 | 甲府 | 437 | |

| 63 | 神戸 | 436 | +2.83 |

| 64 | 府中 | 434 | -1.364 |

| 65 | 高知 | 424 | -15.87 |

| 66 | 柏 | 424 | |

| 67 | 奈良 | 419 | +4.75 |

| 68 | 佐世保 | 414 | |

| 69 | 那覇 | 407 | |

| 70 | 所沢 | 402 | |

| 71 | 川口 | 401 | +1.777 |

| 72 | 高松 | 400 | |

| 73 | 福井 | 400 | -4.535 |

| 74 | 徳島 | 400 | |

| 75 | 青森 | 393 | |

| 76 | 鹿児島 | 392 | +2.083 |

| 77 | 熊谷 | 388 | -2.513 |

| 78 | 大分 | 345 | |

| 79 | 伊丹 | 336 | +7.692 |

| 80 | 八戸 | 283 | |

| 81 | 函館 | 217 |

詳細なデータとグラフ

茶わんの小売価格の相場と推移

2025年5月時点での茶わん1個の全国平均価格は508.2円です。これは前年同月比で+3.253%の上昇となっており、食器類の中では中程度の価格変動といえます。茶わんは日常的に使用される器として、百円均1などの安価品から伝統工芸品まで多様な価格帯が存在しており、地域による価格差も広がりやすい特徴があります。

都市別価格ランキングと特徴

2025年5月の時点で価格の高かった上位10都市は次の通りです。

| 順位 | 都市 | 価格(円) | 前年比増減(%) |

|---|---|---|---|

| 1位 | 相模原 | 791円 | +10.17% |

| 2位 | 千葉 | 775円 | (不明) |

| 3位 | 福島 | 769円 | (不明) |

| 4位 | 長崎 | 749円 | -7.759% |

| 5位 | 川崎 | 734円 | +8.1% |

| 6位 | 松山 | 731円 | (不明) |

| 7位 | 熊本 | 724円 | (不明) |

| 8位 | 鳥取 | 650円 | (不明) |

| 9位 | 8王子 | 644円 | (不明) |

| 10位 | さいたま | 639円 | -0.467% |

相模原、千葉、川崎など関東の都市圏で特に価格が高い傾向があります。1方で、地方都市であっても長崎や松山などでは価格が高く、地域ごとの消費志向や流通の特色が反映されているといえます。

都市別の価格動向と背景

相模原・川崎:都市部での付加価値志向

相模原(791円)と川崎(734円)では、茶わんの価格が平均より200円以上高く、かつ前年より大幅に上昇しています。これは、陶器・磁器製品において国産志向や作家物志向の需要が都市部で高まっていることが背景にあると考えられます。ギフト需要や個性的な食器へのニーズが価格を押し上げている可能性も高いです。

千葉・福島:地域性と物流の影響

千葉(775円)と福島(769円)も価格が高く、特に福島は地場産の陶器文化や観光地としての流通が影響していると推測されます。千葉は大都市近郊として、地元消費よりも高価格帯の流通が定着していることが考えられます。

長崎:価格下落の特異例

長崎(749円)は依然として高価格帯に属しながら、前年比-7.759%の下落が目立ちます。これは、在庫処分や地域商圏の構造変化(小売業者の撤退・入れ替えなど)により価格調整が進んだ可能性が考えられます。

さいたま:安定的な価格

さいたま市(639円)は前年比-0.467%とほぼ横ばい。全国平均に近い価格帯で安定しており、実用志向の消費傾向が強い都市と推察されます。

これまでの推移と背景要因

2016年以降、茶わんの価格は全体的に緩やかな上昇傾向を示しています。背景には以下の要因が挙げられます。

-

原材料価格の上昇(粘土・燃料費)

-

職人不足による国内陶磁器の供給減

-

輸入品の価格上昇(円安・輸送費)

-

家庭内の「食卓の演出」意識の高まり

特に最近では、日用品としての茶わんよりも「選んで使う器」としての価値が重視されるようになり、単価の高い商品群の需要が増加しています。

今後の見通しと地域ごとの課題

今後、以下のような傾向が予想されます。

-

高付加価値品と低価格品の2極化が進む

-

地域特有の陶芸ブランドの存在が価格形成に影響

-

生活者の「ものを長く使う」志向により耐久性・素材重視の傾向

地方都市では引き続き手頃な価格帯を維持する1方、大都市周辺では作家作品やブランド食器などのプレミアム品に近い流通価格帯が形成されていくと見られます。

コメント