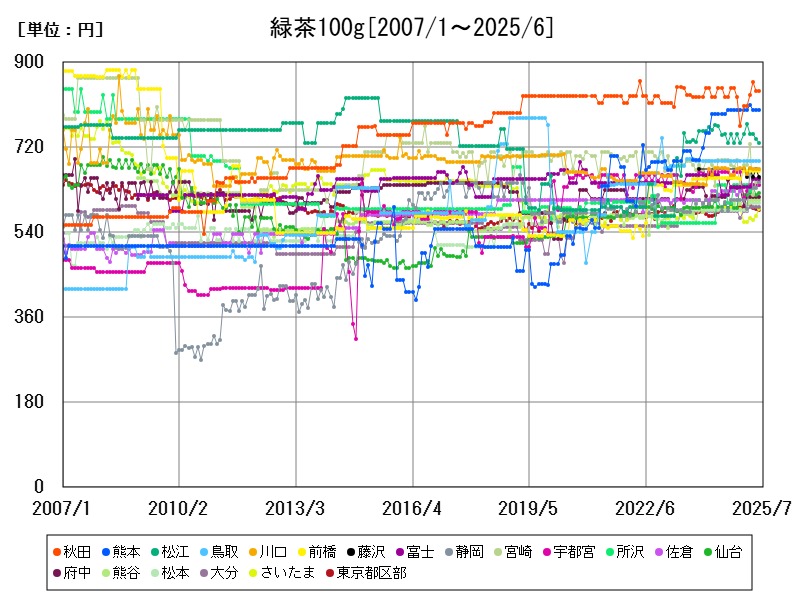

緑茶100gの全国平均は499.8円。秋田・熊本・松江などで高価格が目立ち、地域によって300円以上の差がある。2025年5月時点では全国的に価格はほぼ横ばいだが、急須離れや市場縮小の影響で今後は横ばいか緩やかな減少傾向が予想される。

都市別の緑茶100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 499.2 | +0.0817 | |

| 1 | 秋田 | 839 | -0.827 |

| 2 | 熊本 | 799 | +1.011 |

| 3 | 松江 | 730 | -2.145 |

| 4 | 鳥取 | 691 | |

| 5 | 川口 | 673 | -0.444 |

| 6 | 前橋 | 669 | +2.137 |

| 7 | 藤沢 | 657 | |

| 8 | 富士 | 652 | +5.331 |

| 9 | 静岡 | 647 | +10.41 |

| 10 | 宮崎 | 647 | -6.638 |

| 11 | 所沢 | 641 | +0.156 |

| 12 | 宇都宮 | 641 | -4.042 |

| 13 | 仙台 | 623 | +4.882 |

| 14 | 府中 | 615 | |

| 15 | 熊谷 | 608 | -1.138 |

| 16 | 松本 | 603 | +2.726 |

| 17 | 大分 | 594 | +1.365 |

| 18 | さいたま | 589 | -0.169 |

| 19 | 東京都区部 | 588 | |

| 20 | 岐阜 | 587 | -1.012 |

| 21 | 浦安 | 586 | |

| 22 | 鹿児島 | 585 | -4.412 |

| 23 | 福島 | 581 | +2.469 |

| 24 | 横浜 | 573 | -2.881 |

| 25 | 甲府 | 572 | -1.887 |

| 26 | 名古屋 | 570 | -1.042 |

| 27 | 青森 | 564 | -1.399 |

| 28 | 長岡 | 562 | -4.259 |

| 29 | 山形 | 559 | |

| 30 | 八王子 | 559 | |

| 31 | 西宮 | 554 | |

| 32 | 郡山 | 551 | |

| 33 | 徳島 | 549 | |

| 34 | 日立 | 546 | |

| 35 | 長崎 | 538 | +2.868 |

| 36 | 千葉 | 531 | -2.925 |

| 37 | 相模原 | 529 | +0.38 |

| 38 | 佐賀 | 527 | |

| 39 | 浜松 | 526 | -2.412 |

| 40 | 川崎 | 525 | -1.316 |

| 41 | 盛岡 | 517 | |

| 42 | 札幌 | 516 | -3.189 |

| 43 | 柏 | 511 | |

| 44 | 豊橋 | 491 | |

| 45 | 福岡 | 486 | -5.996 |

| 46 | 小山 | 486 | |

| 47 | 宇部 | 468 | +0.645 |

| 48 | 大阪 | 468 | -2.5 |

| 49 | 岡山 | 462 | -1.493 |

| 50 | 新潟 | 460 | +0.218 |

| 51 | 水戸 | 459 | -1.078 |

| 52 | 枚方 | 445 | -1.111 |

| 53 | 長野 | 444 | |

| 54 | 松阪 | 440 | -5.983 |

| 55 | 東大阪 | 434 | +11 |

| 56 | 旭川 | 434 | +5.085 |

| 57 | 立川 | 432 | +1.171 |

| 58 | 高松 | 430 | |

| 59 | 函館 | 429 | -1.152 |

| 60 | 佐世保 | 429 | |

| 61 | 富山 | 425 | |

| 62 | 神戸 | 424 | -5.778 |

| 63 | 北九州 | 422 | -0.236 |

| 64 | 福井 | 421 | +6.582 |

| 65 | 高知 | 413 | -13.05 |

| 66 | 金沢 | 406 | +14.04 |

| 67 | 八戸 | 358 | |

| 68 | 京都 | 350 | -3.047 |

| 69 | 福山 | 349 | +13.68 |

| 70 | 姫路 | 343 | +0.882 |

| 71 | 伊丹 | 337 | |

| 72 | 山口 | 334 | +4.375 |

| 73 | 和歌山 | 322 | +4.886 |

| 74 | 今治 | 295 | +4.61 |

| 75 | 堺 | 294 | -13.53 |

| 76 | 松山 | 287 | +4.745 |

| 77 | 広島 | 266 | -13.07 |

| 78 | 奈良 | 249 | |

| 79 | 那覇 | 243 | |

| 80 | 大津 | 242 | |

| 81 | 津 | 232 |

詳細なデータとグラフ

緑茶の小売価格の相場と推移

2025年5月時点の緑茶100gの全国平均価格は499.8円で、日本の伝統的な嗜好品としては依然として堅調な価格帯を維持しています。しかし、都市別に見ると秋田(839円)や熊本(799円)、松江(738円)などで突出して高い水準が確認され、高価格地域と平均的地域との価格差が大きく開いていることが分かります。最上位の秋田と全国平均との価格差は約340円以上に達し、地域ごとの緑茶への需要、流通事情、嗜好の違いが強く反映された結果と考えられます。

都市別の価格傾向と地域特性

高価格都市には以下のような地域特性が見られます。

-

秋田・松江・鳥取など日本海側の地方都市: 地元での消費量が少ないため輸送コストや販売マージンが価格に反映されやすく、また高品質な地元ブランド茶の比率が高い可能性があります。

-

熊本・宮崎など9州地方の茶産地: 地元産の高級茶が市場に多く出回る傾向があり、価格が上振れしやすい。特に熊本では地域ブランド茶への支持が強いと推測されます。

-

藤沢・川口・所沢など都市近郊地域: 都市型小売で高品質商品が中心に取り扱われ、標準より高価格帯の商品構成になっている傾向が読み取れます。

これまでの価格推移と直近の動き

2025年5月時点での前年同月比で全国平均は-0.19%と微減。物価上昇傾向の中では異例の動きです。都市別に見ると、松江(-3.529%)や宮崎(-6.638%)などでは比較的大きな下落がみられる1方、熊本(+1.011%)、前橋(+2.137%)では上昇が確認されています。

このような価格の下落要因としては、以下が考えられます:

-

緑茶市場の縮小傾向により、販売価格が抑制されている

-

大手小売のPB(プライベートブランド)商品による価格競争激化

-

急須離れによる需要減少で値下げを迫られるメーカーも多い

1方、上昇が見られる地域では、地域ブランドへの評価や、観光需要の影響、あるいは高級路線の継続が価格を支えていると推測されます。

価格の背景にある要因分析

緑茶の相場価格に影響を与える要因は大きく分けて以下の通りです。

-

国内消費構造の変化: 若年層を中心に、急須で淹れる緑茶の文化が薄れ、手軽なペットボトル緑茶や粉末茶に市場がシフト。これにより伝統的な100g単位のリーフ茶は消費減少傾向にあり、価格維持が困難なケースもあります。

-

生産者の高齢化と後継者不足: 日本の茶業界全体で生産者の高齢化が進行し、良質な茶葉の安定供給が難しくなりつつあります。これが価格上昇圧力として地域によっては作用しています。

-

地元ブランド茶への支持と地域振興の動き: 1部地域では地場の高級茶(例:8女茶、宇治茶、知覧茶など)への支持が根強く、観光需要や贈答需要で単価が上昇。こうした地域では価格が維持または上昇する傾向にあります。

-

国際市場との競争と品質要求: 安価な外国産緑茶(中国、台湾など)との競争が続く1方、日本産茶の品質への信頼から高価格帯を維持する動きも共存しています。

今後の見通しと消費者への影響

今後も、緑茶の100gパッケージ市場は全体として価格の横ばいかやや減少傾向が見込まれます。背景には市場の縮小、ライフスタイルの変化、家庭内での茶葉使用の減少があります。ただし、観光地や産地における高付加価値路線の商品群は価格維持・上昇の可能性が高く、都市によって2極化が進む見通しです。

消費者としては、コストパフォーマンスを重視する層と、地域ブランドや有機栽培などを重視する高付加価値志向の層に分かれ、緑茶市場は多様化の時代を迎えています。

コメント