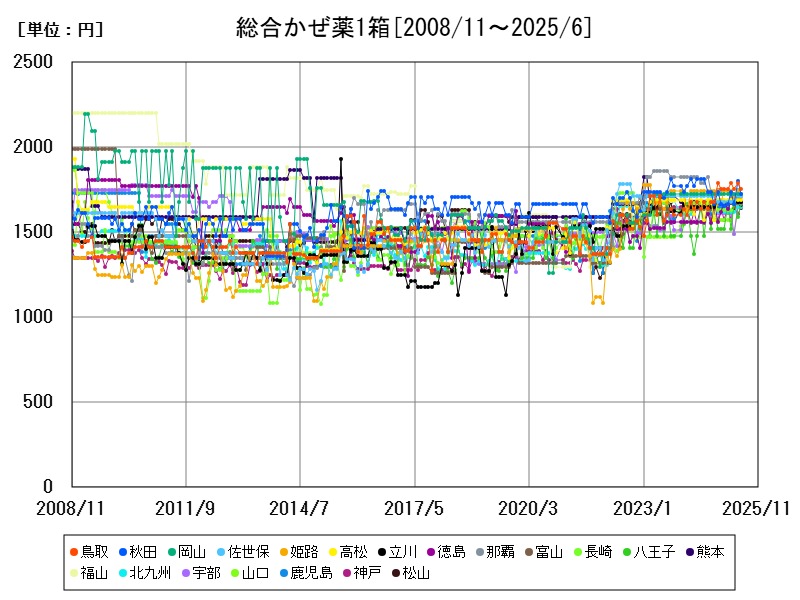

2025年の総合かぜ薬1箱の全国平均価格は1614円で、秋田や鳥取、那覇などで高めの水準を維持している。前年と比べ価格はほぼ横ばいで、地域ごとに物流コストや需要の違いによる価格差が見られる。大幅な価格高騰は見られず、今後も市場競争とコスト動向が価格を左右すると予想される。

都市別の総合かぜ薬1箱の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1600 | -0.607 | |

| 1 | 鳥取 | 1755 | +7.077 |

| 2 | 秋田 | 1727 | -4.638 |

| 3 | 岡山 | 1723 | |

| 4 | 佐世保 | 1713 | |

| 5 | 姫路 | 1708 | -2.12 |

| 6 | 高松 | 1692 | +0.118 |

| 7 | 立川 | 1679 | +1.696 |

| 8 | 徳島 | 1676 | +7.298 |

| 9 | 那覇 | 1673 | -6.484 |

| 10 | 富山 | 1672 | +2.263 |

| 11 | 長崎 | 1670 | |

| 12 | 八王子 | 1665 | |

| 13 | 熊本 | 1661 | -1.131 |

| 14 | 福山 | 1660 | -1.367 |

| 15 | 北九州 | 1651 | -1.843 |

| 16 | 宇部 | 1650 | |

| 17 | 山口 | 1649 | |

| 18 | 鹿児島 | 1647 | -2.139 |

| 19 | 神戸 | 1646 | |

| 20 | 松山 | 1643 | |

| 21 | 佐賀 | 1642 | +0.367 |

| 22 | 金沢 | 1639 | |

| 23 | 浜松 | 1639 | +0.676 |

| 24 | 柏 | 1639 | |

| 25 | 広島 | 1639 | |

| 26 | 松江 | 1635 | |

| 27 | 和歌山 | 1630 | |

| 28 | 新潟 | 1628 | |

| 29 | 高知 | 1624 | +1.627 |

| 30 | 川崎 | 1619 | +1.888 |

| 31 | 福岡 | 1616 | |

| 32 | 東京都区部 | 1616 | -1.583 |

| 33 | 大阪 | 1614 | +0.875 |

| 34 | 堺 | 1606 | +0.25 |

| 35 | 枚方 | 1605 | -1.413 |

| 36 | 小山 | 1602 | |

| 37 | 宇都宮 | 1602 | |

| 38 | 横浜 | 1601 | -0.867 |

| 39 | 札幌 | 1601 | |

| 40 | 今治 | 1599 | +0.377 |

| 41 | 福島 | 1598 | -1.843 |

| 42 | 前橋 | 1595 | |

| 43 | 京都 | 1595 | -3.216 |

| 44 | 静岡 | 1591 | |

| 45 | 藤沢 | 1591 | |

| 46 | 福井 | 1591 | +2.315 |

| 47 | 水戸 | 1591 | |

| 48 | 東大阪 | 1591 | -2.273 |

| 49 | 旭川 | 1591 | +0.189 |

| 50 | 大津 | 1591 | +4.809 |

| 51 | 函館 | 1591 | -2.273 |

| 52 | 奈良 | 1588 | -2.217 |

| 53 | 仙台 | 1578 | +3.953 |

| 54 | 名古屋 | 1573 | -1.131 |

| 55 | 千葉 | 1573 | -1.749 |

| 56 | さいたま | 1572 | -0.0636 |

| 57 | 青森 | 1561 | -4.115 |

| 58 | 盛岡 | 1561 | -4.115 |

| 59 | 山形 | 1561 | -8.607 |

| 60 | 長野 | 1555 | +0.0644 |

| 61 | 長岡 | 1555 | +3.185 |

| 62 | 西宮 | 1555 | -2.934 |

| 63 | 相模原 | 1555 | -4.484 |

| 64 | 甲府 | 1555 | |

| 65 | 津 | 1555 | -2.263 |

| 66 | 松本 | 1555 | -1.207 |

| 67 | 府中 | 1555 | |

| 68 | 川口 | 1555 | +2.505 |

| 69 | 郡山 | 1550 | -0.45 |

| 70 | 伊丹 | 1546 | +0.259 |

| 71 | 宮崎 | 1541 | -1.972 |

| 72 | 豊橋 | 1518 | |

| 73 | 熊谷 | 1518 | +2.498 |

| 74 | 松阪 | 1518 | |

| 75 | 岐阜 | 1518 | +5.052 |

| 76 | 富士 | 1518 | |

| 77 | 浦安 | 1517 | -9.81 |

| 78 | 八戸 | 1494 | -8.231 |

| 79 | 大分 | 1492 | +1.635 |

| 80 | 所沢 | 1481 | +0.0676 |

| 81 | 日立 | 1329 | -11.34 |

詳細なデータとグラフ

総合かぜ薬の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での総合かぜ薬1箱の全国平均価格は1614円です。都市別で見ると、秋田(1800円)、鳥取(1792円)、那覇(1746円)、松江(1745円)、姫路(1745円)、岡山(1723円)、佐世保(1713円)、熊本(1709円)、高松(1692円)、鹿児島(1683円)といった地域が高価格帯に位置しています。これらの都市は平均よりやや高めの価格帯であり、地域の販売環境や物流コストの影響が見られます。

価格推移の傾向と増減率の分析

前年同月比での増減率は全国平均で+0.173%とほぼ横ばいの状態です。秋田は-0.607%、那覇は-4.381%と若干の減少傾向ですが、鳥取(+6.921%)、松江(+4.366%)、熊本(+1.726%)、高松(+0.118%)などで価格がわずかに上昇しています。全体としては価格の安定傾向が続いていることが分かります。

都市別の特徴と価格差の背景

秋田や那覇のように価格がやや低下した地域は、競合店舗の増加や流通の効率化が価格抑制に寄与した可能性があります。1方、鳥取や松江で価格上昇が見られるのは、地域独自の物流コスト増加や需要の変動、または原材料価格の影響が考えられます。地方都市を中心に価格差が顕著であるため、地域経済の特性が価格形成に強く影響しています。

価格高騰の要因と今後の展望

総合かぜ薬の価格は、製薬会社の原材料コストや製造費用、流通経路の効率性、販売店の競争状況に大きく影響されます。近年の世界的な原材料価格の変動や物流の課題も価格に影響を与えています。ただし、今回のデータでは大幅な価格変動は少なく、今後も競争激化や市場の安定化により大きな高騰は抑えられる可能性が高いと考えられます。

まとめ

2025年における総合かぜ薬1箱の全国平均価格は1614円で、秋田や鳥取、那覇など1部の都市でやや高い価格水準となっている。前年からの価格変動は平均でほぼ横ばいであり、地域間での価格差は物流や需要の違いが主な要因とされる。価格の安定傾向が続いているものの、原材料費の変動には注意が必要である。

コメント