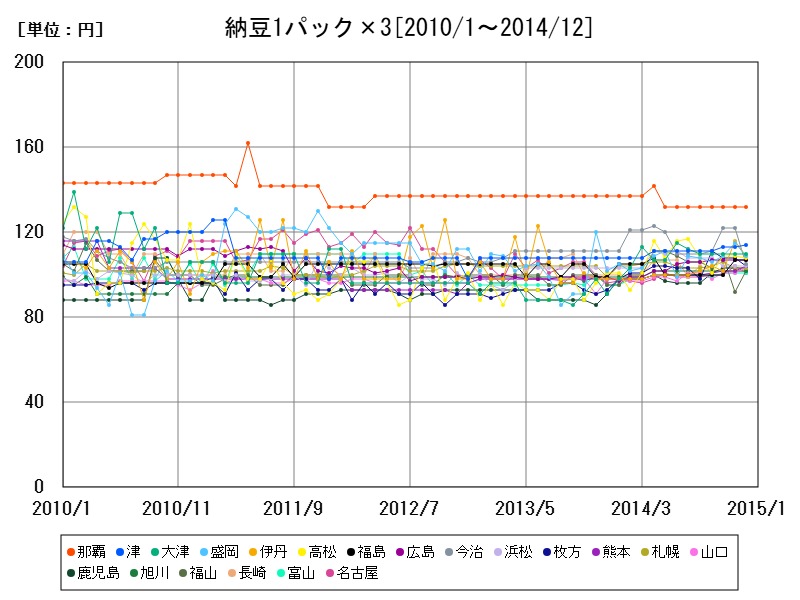

2010~2014年における納豆3パックの価格は都市ごとに大きな差があり、那覇や津では平均を大きく上回る高価格帯を記録。大津や伊丹では前年比2桁の価格上昇も見られました。背景には物流・原料コストや地域特有の品質志向があり、消費者の価値観の変化が価格に反映されています。

都市別の納豆1パック×3の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 96.04 | +2.06 | |

| 1 | 那覇 | 132 | -3.65 |

| 2 | 津 | 114 | +5.556 |

| 3 | 大津 | 110 | +20.88 |

| 4 | 盛岡 | 109 | +6.863 |

| 5 | 伊丹 | 109 | +11.22 |

| 6 | 高松 | 108 | +6.931 |

| 7 | 福島 | 107 | +8.081 |

| 8 | 広島 | 107 | +8.081 |

| 9 | 今治 | 105 | -5.405 |

| 10 | 熊本 | 104 | +6.122 |

| 11 | 浜松 | 104 | +0.971 |

| 12 | 枚方 | 104 | +11.83 |

| 13 | 鹿児島 | 103 | +13.19 |

| 14 | 札幌 | 103 | +4.04 |

| 15 | 山口 | 103 | +5.102 |

| 16 | 長崎 | 102 | +2 |

| 17 | 福山 | 102 | +7.368 |

| 18 | 旭川 | 102 | +3.03 |

| 19 | 神戸 | 101 | +4.124 |

| 20 | 徳島 | 101 | +3.061 |

| 21 | 富山 | 101 | +6.316 |

| 22 | 名古屋 | 101 | +5.208 |

| 23 | 静岡 | 100 | +7.527 |

| 24 | 福井 | 100 | +2.041 |

| 25 | 石巻 | 100 | -5.66 |

| 26 | 水戸 | 100 | +7.527 |

| 27 | 川口 | 100 | -2.913 |

| 28 | 岐阜 | 100 | +4.167 |

| 29 | 大分 | 100 | -2.913 |

| 30 | 八王子 | 100 | +2.041 |

| 31 | 京都 | 100 | +1.01 |

| 32 | 松阪 | 99 | |

| 33 | 高知 | 98 | +5.376 |

| 34 | 足利 | 98 | +2.083 |

| 35 | 立川 | 98 | +8.889 |

| 36 | 秋田 | 97 | -3.96 |

| 37 | 熊谷 | 97 | -2.02 |

| 38 | 松山 | 97 | +4.301 |

| 39 | 東京都区部 | 97 | +2.105 |

| 40 | 鳥取 | 96 | |

| 41 | 甲府 | 96 | +2.128 |

| 42 | 前橋 | 96 | -3.03 |

| 43 | さいたま | 96 | -2.041 |

| 44 | 横浜 | 95 | |

| 45 | 松江 | 95 | +4.396 |

| 46 | 和歌山 | 95 | -5.941 |

| 47 | 青森 | 94 | +6.818 |

| 48 | 浦安 | 94 | +3.297 |

| 49 | 新潟 | 94 | +1.075 |

| 50 | 府中 | 94 | +9.302 |

| 51 | 姫路 | 94 | +3.297 |

| 52 | 堺 | 94 | -2.083 |

| 53 | 北九州 | 94 | +8.046 |

| 54 | 金沢 | 93 | +14.81 |

| 55 | 豊橋 | 93 | +4.494 |

| 56 | 西宮 | 93 | +2.198 |

| 57 | 川崎 | 93 | +2.198 |

| 58 | 宮崎 | 93 | +2.198 |

| 59 | 大阪 | 93 | -1.064 |

| 60 | 福岡 | 92 | +9.524 |

| 61 | 仙台 | 92 | +8.235 |

| 62 | 富士 | 91 | |

| 63 | 宇都宮 | 91 | +3.409 |

| 64 | 宇部 | 91 | +7.059 |

| 65 | 千葉 | 91 | -5.208 |

| 66 | 所沢 | 90 | +4.651 |

| 67 | 岡山 | 90 | +2.273 |

| 68 | 山形 | 90 | +2.273 |

| 69 | 東大阪 | 89 | -2.198 |

| 70 | 日立 | 89 | -4.301 |

| 71 | 長岡 | 88 | +15.79 |

| 72 | 奈良 | 88 | -3.297 |

| 73 | 横須賀 | 87 | -11.22 |

| 74 | 松本 | 84 | -7.692 |

| 75 | 佐倉 | 82 | -11.83 |

| 76 | 厚木 | 80 | +2.564 |

| 77 | 長野 | 78 | -7.143 |

| 78 | 函館 | 77 | -17.2 |

| 79 | 佐賀 | 75 | -1.316 |

| 80 | 郡山 | 73 | |

| 81 | 佐世保 | 73 | -17.05 |

詳細なデータとグラフ

納豆の小売価格の相場と推移

2014年時点における納豆3個入りパックの全国平均価格は96.04円。これに対し、那覇(132円)、津(114円)、大津(110円)、盛岡・伊丹(109円)などの都市では、平均を大きく上回る価格が記録されています。特に那覇は平均の約1.4倍と突出しており、地域による価格差が際立っています。納豆は日常的に消費される食品であるため、こうした地域差は消費者の購買行動や地元の食文化にも影響していると考えられます。

価格変動率に見る都市別動向

前年同月比での価格上昇率では、大津(+20.88%)、伊丹(+11.22%)、広島・福島(+8.081%)など、都市によっては1気に10%以上の値上がりが見られました。1方で、那覇(-3.65%)や今治(-5.405%)のように下落傾向を示した都市も存在します。このような価格動向は、仕入れ構造の変化や地域ごとの競争環境、納豆の消費量の変化などが関係していると考えられます。

価格の高い都市の特徴と背景

価格が高い都市に共通する特徴として、以下の点が挙げられます:

-

物流コストの高さ 那覇や高松など、地理的に本州から離れた地域は、輸送コストが高く、商品の価格に転嫁される傾向があります。

-

地元生産の少なさと流通依存 納豆の製造拠点が少ない地域では、他地域からの流通に依存しており、価格上昇の圧力が高まります。

-

ブランド志向や品質重視の傾向 大津や伊丹といった都市では、地元住民の品質志向が強く、無添加や高級納豆の比率が高いことも価格上昇の1因です。

価格上昇の要因と全国的な背景

全国平均では+2.06%の上昇にとどまっていますが、価格が大きく動いた都市が複数ある背景には、次のような要因が考えられます。

-

原材料である大豆価格の変動 この時期、天候不順や円安による輸入価格上昇が、納豆製品にも影響を与えました。

-

包装資材・エネルギーコストの上昇 パックやラップなどの包装材の値上がり、製造過程での電気・ガス代の増加が製品価格に反映されました。

-

流通・小売構造の再編 地方におけるスーパーマーケットの統廃合や、ディスカウント志向の低下も価格安定化を妨げた可能性があります。

今後への示唆と納豆文化の変化

2010年代前半のデータからは、納豆価格が都市別にかなり多様であり、単なる物価水準の違い以上に、地域ごとの文化や経済構造の違いが反映されていることが分かります。高価格帯の都市では「健康志向」や「国産大豆使用」などの価値が重視されつつあり、今後も地方ごとのニーズに応じた多様な価格帯の納豆商品が展開されると見られます。価格差の背景には、単なるコスト要因だけでなく、消費者が求める「品質と価値」の違いが深く関わっているのです。

コメント