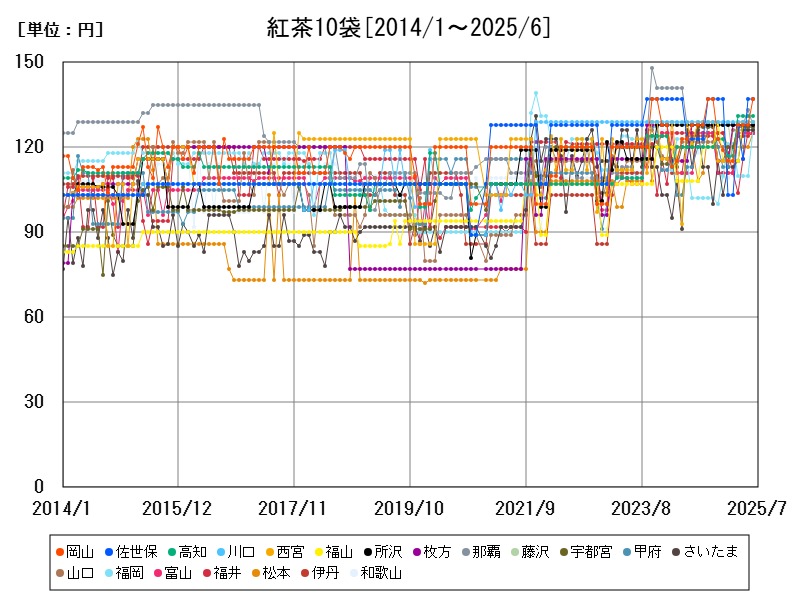

2025年5月時点で紅茶10袋の全国平均価格は119.9円。地方都市や首都圏で価格が高く、特に福山・佐世保・高知などで10%以上の上昇が見られます。要因は輸入コストの増加、円安、物流費高騰などで、今後も緩やかな値上がりが続く見通しです。

都市別の紅茶10袋の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 119.1 | +3.044 | |

| 1 | 岡山 | 137 | +7.031 |

| 2 | 佐世保 | 137 | +11.38 |

| 3 | 高知 | 131 | +9.167 |

| 4 | 西宮 | 129 | +6.612 |

| 5 | 福山 | 129 | +19.44 |

| 6 | 川口 | 129 | |

| 7 | 那覇 | 128 | |

| 8 | 藤沢 | 128 | |

| 9 | 枚方 | 128 | |

| 10 | 所沢 | 128 | |

| 11 | 甲府 | 127 | +12.39 |

| 12 | 宇都宮 | 127 | +5.833 |

| 13 | 福岡 | 126 | +23.53 |

| 14 | 山口 | 126 | +3.279 |

| 15 | さいたま | 126 | +11.5 |

| 16 | 福井 | 125 | |

| 17 | 松本 | 125 | +4.167 |

| 18 | 富山 | 125 | +12.61 |

| 19 | 和歌山 | 125 | +5.932 |

| 20 | 伊丹 | 125 | +0.806 |

| 21 | 長崎 | 124 | +3.333 |

| 22 | 相模原 | 124 | +5.085 |

| 23 | 熊谷 | 124 | |

| 24 | 札幌 | 124 | +5.085 |

| 25 | 旭川 | 124 | +11.71 |

| 26 | 日立 | 124 | |

| 27 | 徳島 | 124 | +5.983 |

| 28 | 大津 | 124 | |

| 29 | 前橋 | 124 | +11.71 |

| 30 | 函館 | 124 | |

| 31 | 八王子 | 124 | +11.71 |

| 32 | 長野 | 123 | +18.27 |

| 33 | 松江 | 123 | +4.237 |

| 34 | 東京都区部 | 123 | +8.85 |

| 35 | 大阪 | 123 | -2.381 |

| 36 | 仙台 | 122 | |

| 37 | 鳥取 | 120 | |

| 38 | 長岡 | 120 | |

| 39 | 福島 | 120 | |

| 40 | 盛岡 | 120 | +5.263 |

| 41 | 浦安 | 120 | |

| 42 | 柏 | 120 | |

| 43 | 山形 | 120 | +5.263 |

| 44 | 宇部 | 120 | |

| 45 | 姫路 | 120 | -1.639 |

| 46 | 大分 | 120 | +5.263 |

| 47 | 今治 | 120 | |

| 48 | 静岡 | 118 | +5.357 |

| 49 | 豊橋 | 118 | |

| 50 | 秋田 | 118 | +7.273 |

| 51 | 熊本 | 118 | +2.609 |

| 52 | 川崎 | 118 | +5.357 |

| 53 | 神戸 | 117 | -4.098 |

| 54 | 水戸 | 117 | -4.878 |

| 55 | 浜松 | 116 | -6.452 |

| 56 | 奈良 | 116 | +1.754 |

| 57 | 金沢 | 115 | +12.75 |

| 58 | 宮崎 | 115 | |

| 59 | 堺 | 115 | -10.16 |

| 60 | 千葉 | 115 | -5.738 |

| 61 | 横浜 | 114 | |

| 62 | 北九州 | 114 | |

| 63 | 京都 | 113 | +4.63 |

| 64 | 郡山 | 112 | +3.704 |

| 65 | 立川 | 112 | -6.667 |

| 66 | 津 | 112 | -2.609 |

| 67 | 松山 | 112 | -2.609 |

| 68 | 広島 | 112 | -8.943 |

| 69 | 岐阜 | 112 | +12 |

| 70 | 富士 | 112 | -6.667 |

| 71 | 佐賀 | 112 | |

| 72 | 高松 | 107 | +4.902 |

| 73 | 東大阪 | 107 | +11.46 |

| 74 | 新潟 | 107 | +5.941 |

| 75 | 府中 | 107 | |

| 76 | 小山 | 107 | -13.01 |

| 77 | 名古屋 | 107 | +4.902 |

| 78 | 鹿児島 | 101 | |

| 79 | 青森 | 101 | |

| 80 | 八戸 | 97 | -9.346 |

| 81 | 松阪 | 94 |

詳細なデータとグラフ

紅茶の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での紅茶10袋の全国平均価格は119.9円。これは、家庭用ティーバッグ商品の基本的な価格水準としては安定している部類に入りますが、1部都市ではこれを大きく上回る水準が確認されています。具体的に高値上位は、佐世保(137円)、那覇(133円)、高知(131円)、西宮・福山・川口(各129円)などとなっており、地方都市を含めた広範囲に価格上昇が及んでいます。

都市別の価格傾向と地域差の特徴

価格が高い都市に共通する点として、以下のような地域的・経済的特性が挙げられます。

-

佐世保・那覇・高知などの地方都市: 物流コストが高くなりやすい地域で、輸送距離や卸業者の少なさが単価に反映されている可能性があります。

-

川口・藤沢・所沢といった首都圏近郊: 地価・人件費が高く、生活全般の物価水準が高いため、小売価格も自然と上昇傾向になります。

-

福山・岡山・枚方などの地方中核都市: 都市圏規模が中程度で、大手スーパー等の価格調整力が限定的なため、全国平均より高くなることがあります。

1方、全国的に見ると、都市規模や経済発展度と紅茶価格が必ずしも1致しているわけではなく、紅茶は輸入依存度が高い商品のため、国際要因の影響が色濃く反映される品目といえます。

過去からの推移と最近の上昇傾向

紅茶(ティーバッグ10袋)の価格は、2014年以降ゆるやかに上昇傾向にありますが、2022年〜2025年にかけての世界的なインフレ局面でその上昇は加速しています。2025年5月時点での前年同月比増加率は全国平均+2.502%とやや控えめながら、個別都市では福山(+19.44%)や佐世保(+11.38%)など、10%以上の上昇を記録する例もあります。

これは、特定ブランドや商品ラインでの価格改定が局地的に影響を与えたことや、店舗別の仕入れ条件の変化が考えられます。

価格上昇の要因分析

紅茶の価格に影響する要因は、以下のように整理できます。

-

輸入コストの上昇: 紅茶の多くはインド、スリランカ、アフリカ諸国などからの輸入品であり、円安や輸送費の高騰が価格に直結します。

-

燃料・エネルギー費の上昇: 物流や加工工場の運営にかかるコスト上昇が、製品価格に波及。

-

小売業者の収益構造の変化: 大手スーパーやドラッグストアでは、以前は紅茶を“集客アイテム”として特売していましたが、近年は価格見直しの対象品とされやすく、値引きが減少しています。

-

需要変化とブランド戦略: コロナ禍を経て家庭内での紅茶需要が高まり、より品質重視の商品展開が主流となりつつあり、価格帯が上振れしている側面もあります。

今後の展望と消費者への影響

今後も円安や国際物流の不安定さが続けば、紅茶価格の緩やかな上昇は避けがたいでしょう。ただし、PB(プライベートブランド)商品の充実やディスカウント業態の拡大によって、価格帯に幅を持たせた市場構成が続くと見られます。

1方で、消費者は価格に敏感になりつつも、「安さ」だけでなく“香りや品質の良さ”を求める層も拡大中で、今後は高価格帯・低価格帯で2極化が進む可能性もあります。

コメント