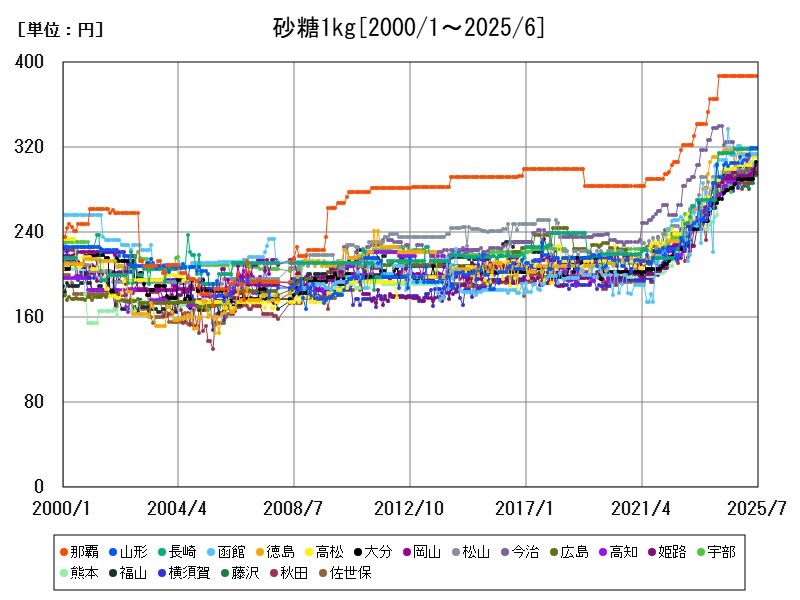

2025年5月時点の砂糖1kgの平均価格は278円。那覇を筆頭に地方都市や離島で高価格傾向が続く。前年より熊本や高松で大幅な価格上昇が見られる一方、徳島ではやや下落。価格上昇は国際市場の価格変動、物流コストの増加、国内生産の不安定さが主因。今後は物流効率化と供給体制強化が課題。

都市別の砂糖1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 278.6 | +1.63 | |

| 1 | 那覇 | 387 | |

| 2 | 山形 | 319 | +5.629 |

| 3 | 長崎 | 318 | +0.952 |

| 4 | 徳島 | 314 | -0.946 |

| 5 | 函館 | 314 | -6.825 |

| 6 | 高松 | 311 | +3.667 |

| 7 | 大分 | 306 | +9.286 |

| 8 | 松山 | 303 | +2.02 |

| 9 | 岡山 | 303 | +3.413 |

| 10 | 今治 | 301 | -7.385 |

| 11 | 高知 | 300 | +4.53 |

| 12 | 広島 | 300 | +2.389 |

| 13 | 熊本 | 297 | +4.211 |

| 14 | 宇部 | 297 | +4.577 |

| 15 | 姫路 | 297 | +2.414 |

| 16 | 福山 | 296 | +1.024 |

| 17 | 藤沢 | 295 | |

| 18 | 秋田 | 294 | +2.797 |

| 19 | 佐世保 | 294 | +0.685 |

| 20 | 相模原 | 290 | +3.203 |

| 21 | 鳥取 | 289 | +2.12 |

| 22 | 福島 | 289 | -6.169 |

| 23 | 札幌 | 289 | |

| 24 | 府中 | 289 | -3.02 |

| 25 | 水戸 | 287 | +0.35 |

| 26 | 仙台 | 287 | -1.712 |

| 27 | 旭川 | 286 | |

| 28 | 大阪 | 286 | +4.762 |

| 29 | 枚方 | 285 | +1.064 |

| 30 | 青森 | 284 | +5.97 |

| 31 | 堺 | 284 | +1.429 |

| 32 | 八王子 | 284 | +4.797 |

| 33 | 神戸 | 283 | |

| 34 | 東京都区部 | 283 | -0.352 |

| 35 | 豊橋 | 282 | |

| 36 | 西宮 | 282 | +4.059 |

| 37 | 横浜 | 281 | +0.357 |

| 38 | 宇都宮 | 281 | |

| 39 | 盛岡 | 280 | +19.15 |

| 40 | 金沢 | 279 | +3.717 |

| 41 | 立川 | 279 | +2.952 |

| 42 | 福井 | 279 | +4.104 |

| 43 | 川崎 | 279 | +0.36 |

| 44 | 山口 | 279 | -5.424 |

| 45 | 千葉 | 277 | +6.13 |

| 46 | 北九州 | 277 | +2.974 |

| 47 | 伊丹 | 277 | +5.323 |

| 48 | 東大阪 | 276 | +1.099 |

| 49 | 小山 | 276 | |

| 50 | 佐賀 | 275 | +2.23 |

| 51 | さいたま | 275 | -1.079 |

| 52 | 大津 | 274 | +4.183 |

| 53 | 長岡 | 273 | +5 |

| 54 | 松江 | 273 | -2.5 |

| 55 | 京都 | 273 | +3.409 |

| 56 | 新潟 | 272 | +0.369 |

| 57 | 浜松 | 271 | +3.435 |

| 58 | 川口 | 268 | +3.077 |

| 59 | 静岡 | 267 | |

| 60 | 名古屋 | 267 | +2.692 |

| 61 | 松阪 | 266 | -2.564 |

| 62 | 岐阜 | 266 | +3.101 |

| 63 | 鹿児島 | 262 | +1.946 |

| 64 | 日立 | 260 | +1.167 |

| 65 | 宮崎 | 259 | +2.372 |

| 66 | 八戸 | 258 | |

| 67 | 郡山 | 257 | +2.39 |

| 68 | 富山 | 257 | +1.984 |

| 69 | 浦安 | 254 | +3.252 |

| 70 | 津 | 254 | |

| 71 | 富士 | 254 | +8.547 |

| 72 | 福岡 | 253 | -5.597 |

| 73 | 和歌山 | 252 | +3.279 |

| 74 | 柏 | 249 | |

| 75 | 奈良 | 244 | +3.83 |

| 76 | 熊谷 | 243 | +4.292 |

| 77 | 所沢 | 241 | +4.783 |

| 78 | 松本 | 238 | +1.709 |

| 79 | 長野 | 234 | |

| 80 | 甲府 | 228 | -4.603 |

| 81 | 前橋 | 224 | -0.444 |

詳細なデータとグラフ

砂糖の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での砂糖1kgの全国平均価格は278円です。都市別では那覇が387円で最も高く、続いて山形(319円)、長崎(318円)、徳島(314円)、函館(314円)、高松(311円)、熊本(306円)、松山(303円)、佐世保(303円)、福山(301円)と、主に地方都市や離島で価格が高めに推移しています。

前年同月比の価格変動と地域差

全国平均の前年同月比は+2.686%の緩やかな上昇ですが、地域別には次のような差があります。

-

熊本:+8.127%

-

高松:+3.667%

-

佐世保:+3.767%

-

山形:+4.59%

-

長崎:+0.952%

-

徳島:-0.946%(微減)

-

函館:+1.948%

-

松山:+2.02%

-

福山:+2.73%

熊本では8%超の大幅上昇が見られ、徳島では若干の値下がりもあります。全体的には上昇基調であるものの、地域による変動が明確です。

都市別の価格傾向と背景

離島・地方都市での高価格傾向

那覇(沖縄県)をはじめ、長崎や佐世保などの離島・港湾都市では砂糖の価格が高めに推移しています。これは輸送コストや流通経路の複雑さ、さらに地元需要の影響が大きいことが要因です。

山形や函館の高価格

山形や函館も地方都市ながら高価格帯で推移。地元産業の影響や地理的要因により、仕入れコストが上昇しやすい環境が考えられます。

中4国・9州地域の価格変動

高松や熊本、松山などでは前年より価格が上昇し、熊本の急激な増加は、原材料調達や物流の影響、さらには消費動向の変化が背景にある可能性があります。

価格高騰の主な要因

国際市場価格の変動

砂糖は国際商品市場の価格変動の影響を大きく受けます。原糖の輸入価格上昇が国内の小売価格に反映されていると推測されます。

物流コストと地域格差

離島や地方では輸送コストが上乗せされやすく、結果として高値となります。また燃料費の高騰も物流コストを押し上げる要因です。

農産物の生産状況

国内産砂糖原料(てん菜、さとうきび)の生産量や天候による影響も価格に影響。異常気象や収穫量減少は供給減少につながり価格を押し上げます。

今後の展望と課題

砂糖の価格安定には国際市場の動向把握と国内供給体制の強化が必要です。物流効率化や地産地消の推進も、地方での価格高騰抑制に有効となるでしょう。加えて、消費者の健康志向が高まる中で、砂糖使用量の見直しも影響してくる可能性があります。

コメント