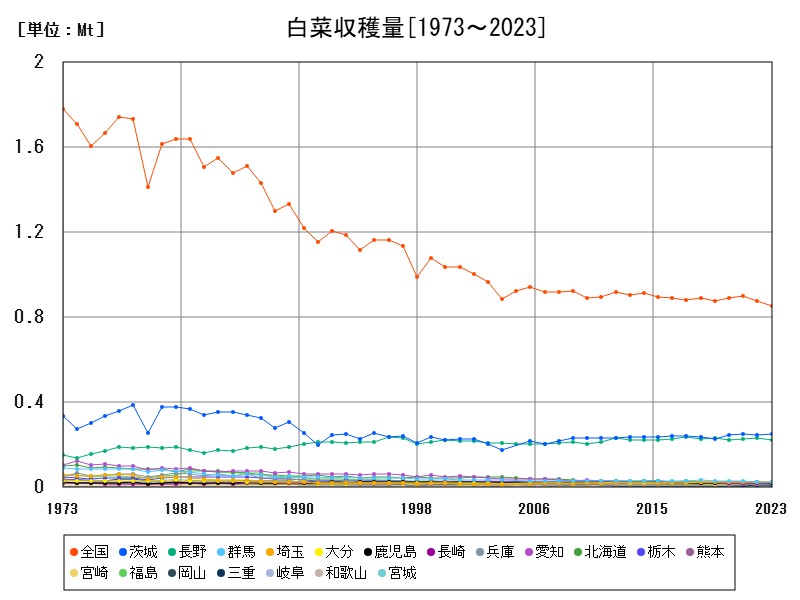

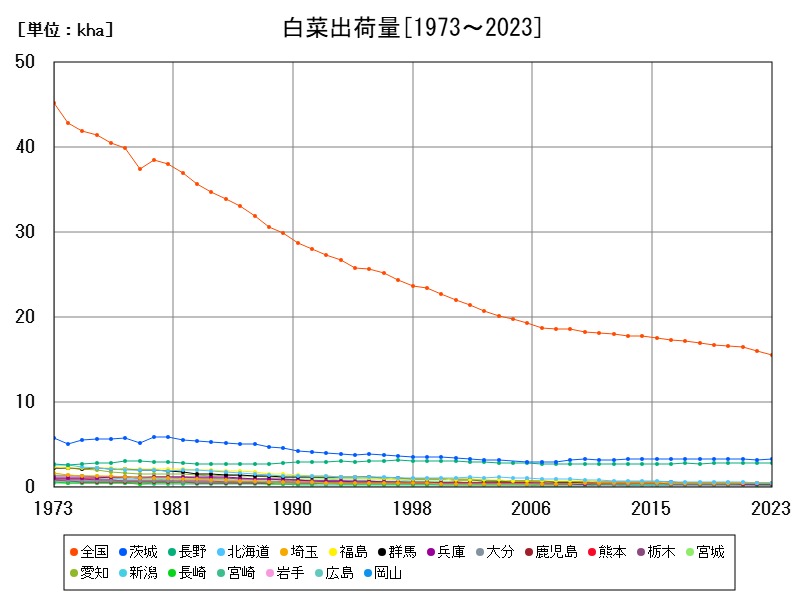

白菜の全国収穫量は2023年に852.1千トン、出荷量は713.7千トンで前年から減少。茨城と長野が二大産地を維持しつつ、大分・鹿児島など九州勢や長崎県の台頭も見られる。異常気象と労働力不足に対応するため、機械化・計画出荷・地域連携が今後の鍵となる。

白菜の収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 852.1 | 100 | -2.573 | |

| 1 | 茨城 | 249.1 | 29.23 | +2.048 |

| 2 | 長野 | 224.5 | 26.35 | -3.854 |

| 3 | 群馬 | 25.7 | 3.016 | -4.815 |

| 4 | 埼玉 | 23.4 | 2.746 | -5.645 |

| 5 | 大分 | 22.9 | 2.687 | -1.717 |

| 6 | 鹿児島 | 22.5 | 2.641 | -1.316 |

| 7 | 長崎 | 20.2 | 2.371 | +4.124 |

| 8 | 兵庫 | 20.2 | 2.371 | -3.349 |

| 9 | 愛知 | 19.1 | 2.242 | -2.551 |

| 10 | 北海道 | 18.2 | 2.136 | -22.55 |

| 11 | 栃木 | 17.2 | 2.019 | -6.522 |

| 12 | 熊本 | 15.4 | 1.807 | -2.532 |

| 13 | 宮崎 | 14.6 | 1.713 | +2.817 |

| 14 | 福島 | 14.4 | 1.69 | -8.28 |

| 15 | 岡山 | 11.9 | 1.397 | -8.462 |

| 16 | 三重 | 9.22 | 1.082 | +1.43 |

| 17 | 岐阜 | 8.3 | 0.974 | -1.073 |

| 18 | 和歌山 | 8.18 | 0.96 | +1.868 |

| 19 | 宮城 | 7.86 | 0.922 | -3.558 |

| 20 | 岩手 | 7.17 | 0.841 | -3.887 |

| 21 | 千葉 | 6.92 | 0.812 | -1.844 |

| 22 | 広島 | 5.47 | 0.642 | |

| 23 | 新潟 | 5.46 | 0.641 | -22.22 |

| 24 | 秋田 | 5.08 | 0.596 | -14.33 |

| 25 | 山形 | 4.83 | 0.567 | -19.9 |

| 26 | 山口 | 4.75 | 0.557 | +1.064 |

| 27 | 滋賀 | 4.05 | 0.475 | -0.246 |

| 28 | 青森 | 3.55 | 0.417 | -27.7 |

| 29 | 徳島 | 3.01 | 0.353 | -1.634 |

| 30 | 愛媛 | 2.98 | 0.35 | -20.11 |

| 31 | 鳥取 | 2.75 | 0.323 | -0.722 |

| 32 | 富山 | 1.26 | 0.148 | -12.5 |

白菜の出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 71.37 | 100 | -2.018 | |

| 1 | 茨城 | 22.81 | 31.96 | +0.22 |

| 2 | 長野 | 20.3 | 28.44 | -2.027 |

| 3 | 鹿児島 | 2.06 | 2.886 | +5.641 |

| 4 | 大分 | 2.01 | 2.816 | -1.951 |

| 5 | 群馬 | 1.99 | 2.788 | -4.327 |

| 6 | 長崎 | 1.84 | 2.578 | +3.955 |

| 7 | 埼玉 | 1.78 | 2.494 | -5.82 |

| 8 | 北海道 | 1.71 | 2.396 | -22.27 |

| 9 | 愛知 | 1.7 | 2.382 | -1.163 |

| 10 | 兵庫 | 1.59 | 2.228 | -3.636 |

| 11 | 栃木 | 1.36 | 1.906 | -2.158 |

| 12 | 熊本 | 1.34 | 1.878 | -2.899 |

| 13 | 宮崎 | 1.31 | 1.836 | +3.15 |

| 14 | 岡山 | 0.968 | 1.356 | -7.81 |

| 15 | 和歌山 | 0.753 | 1.055 | +4.149 |

| 16 | 三重 | 0.676 | 0.947 | +1.502 |

| 17 | 千葉 | 0.508 | 0.712 | -1.931 |

| 18 | 福島 | 0.493 | 0.691 | -7.678 |

| 19 | 岐阜 | 0.492 | 0.689 | +4.237 |

| 20 | 岩手 | 0.356 | 0.499 | -3.784 |

| 21 | 滋賀 | 0.301 | 0.422 | -0.331 |

| 22 | 山口 | 0.299 | 0.419 | +1.014 |

| 23 | 宮城 | 0.296 | 0.415 | -3.896 |

| 24 | 新潟 | 0.292 | 0.409 | -32.41 |

| 25 | 徳島 | 0.262 | 0.367 | -1.504 |

| 26 | 青森 | 0.228 | 0.319 | -28.53 |

| 27 | 愛媛 | 0.212 | 0.297 | -24.56 |

| 28 | 山形 | 0.19 | 0.266 | -21.16 |

| 29 | 秋田 | 0.175 | 0.245 | -15.05 |

| 30 | 鳥取 | 0.152 | 0.213 | -0.654 |

| 31 | 広島 | 0.14 | 0.196 | |

| 32 | 富山 | 0.0777 | 0.109 | -14.99 |

詳細なデータとグラフ

白菜の現状と今後

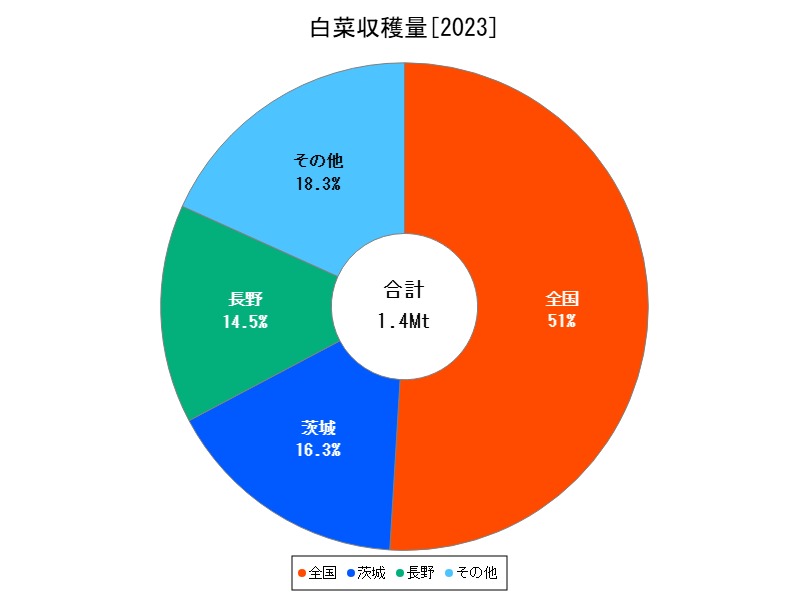

2023年の全国における白菜の収穫量は852.1千トン、出荷量は713.7千トンとなり、前年に比べて収穫量で-2.573%、出荷量で-2.018%の減少を記録しました。これは、気候変動による不作や生産コスト上昇、労働力不足が主な要因と考えられます。

白菜は冬の主要野菜として、鍋料理や漬物用としての需要が安定しており、日本全国で広く栽培されていますが、特に茨城県・長野県という2大主産地のシェアが極めて大きいのが特徴です。

2大産地 ― 茨城県と長野県の構造的優位

茨城県(収穫量249.1kt/前年比+2.048%)

茨城は収穫・出荷量ともに全国トップの白菜産地で、平坦地の広大な耕地と輸送インフラの整備により、首都圏市場への出荷に強みを持ちます。冬期でも比較的温暖な気候により、周年出荷が可能で、機械化も進んでおり、今後も安定的な供給拠点であり続けると予想されます。

長野県(収穫量224.5kt/前年比-3.854%)

長野は標高差を活かした高冷地の夏秋どり白菜の1大産地です。冷涼な気候を利用して高品質な結球が得られるものの、2023年は異常高温や豪雨による作柄不良が生じたとみられます。年間を通じた生産は難しいものの、気候変動に適応する技術導入が今後の鍵となります。

中規模安定産地の傾向と特色

群馬県(25.7kt/-4.815%)・埼玉県(23.4kt/-5.645%)

関東内陸の両県では、夏秋〜冬にかけた出荷体制が確立されており、輸送面でも優位です。ただし、2023年は共に5%前後の減少となっており、異常気象や担い手不足の影響が出ています。

大分県(22.9kt/-1.717%)・鹿児島県(22.5kt/-1.316%)

9州産地は冬場の供給拠点として機能し、特に鹿児島は出荷量ベースで全国第3位(2.06万t)を記録しました。温暖な気候での年内収穫・年始出荷が得意で、周年供給の要となっています。

長崎県(20.2kt/+4.124%)

9州北部の長崎は、2023年において数少ない増加産地。潮風の影響を受けにくい内陸部を中心に、冬〜春にかけた出荷体制が確立されつつあります。今後の発展が期待される地域です。

多様化する地方産地とその課題

北海道(18.2kt/-22.55%)

北海道は主に夏期の白菜供給地として機能しますが、2023年は大幅な減少が見られました。異常気象(干ばつや豪雨)の影響が大きく、露地栽培が主流なためにリスクが顕在化しやすい構造です。大型農業経営体が多いため、対策技術の導入での回復が期待されます。

愛知県(19.1kt/-2.551%)・兵庫県(20.2kt/-3.349%)

中京・関西圏の地場供給を担う地方産地。都市近郊型の安定供給を目指してきましたが、圃場の宅地転用・高齢化・収益性の低さにより、生産量は年々縮小傾向にあります。ブランド化や契約栽培への移行が1部で進行中です。

将来予測と生産戦略の方向性

気候変動の影響への対応

白菜は結球期に低温を必要とするため、異常高温や暖冬の影響を直接受けやすい作物です。今後、品種改良や適期播種の見直し、ハウス・トンネルなど簡易施設の導入が各地で求められるでしょう。

需要の安定と供給過多の回避

白菜は需要期(冬場)が明確である反面、1時的な供給過多による価格暴落がたびたび発生します。今後は、契約栽培や計画出荷による生産調整が重要視される時代に入ります。

地域間連携とリスク分散

関東・中部・9州・北海道と、季節ごとに強い産地が分かれるという構造は、日本の白菜供給の強みでもあります。今後は産地間での連携や情報共有、共同出荷体制の構築が進むことで、リスク分散型の安定供給モデルが形成されると考えられます。

コメント