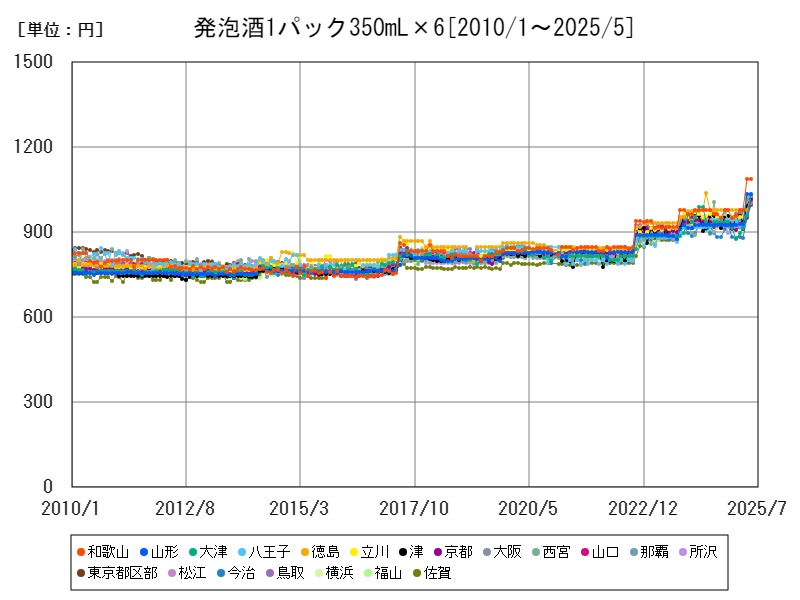

2025年5月の発泡酒1パック350mL×6本の全国平均価格は981.8円。和歌山や山形、大津など地方都市で価格と前年増加率が高く、物流費や原材料高騰が影響。一方、関東・関西圏の都市では価格が比較的安定し、徳島では微減傾向。今後は物流効率化や消費者ニーズ対応が価格動向の重要なポイントとなる。

都市別の発泡酒1パック350mL×6の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 983.5 | +7.595 | |

| 1 | 和歌山 | 1089 | +11.46 |

| 2 | 徳島 | 1063 | +8.691 |

| 3 | 八王子 | 1029 | +12.09 |

| 4 | 津 | 1024 | +6.889 |

| 5 | 京都 | 1019 | +8.751 |

| 6 | 豊橋 | 1018 | |

| 7 | 西宮 | 1016 | +10.43 |

| 8 | 大阪 | 1014 | +8.102 |

| 9 | 立川 | 1013 | +5.083 |

| 10 | 山口 | 1013 | +6.184 |

| 11 | 富山 | 1010 | +9.189 |

| 12 | 那覇 | 1009 | +7.799 |

| 13 | 高松 | 1006 | +14.58 |

| 14 | 東京都区部 | 1002 | +8.913 |

| 15 | 所沢 | 1002 | +12.21 |

| 16 | 大津 | 1002 | +11.46 |

| 17 | 松江 | 999 | +6.277 |

| 18 | 今治 | 998 | +7.775 |

| 19 | 鳥取 | 997 | +6.517 |

| 20 | 横浜 | 996 | +8.852 |

| 21 | 松阪 | 995 | +10.68 |

| 22 | 川口 | 995 | +6.645 |

| 23 | 佐賀 | 995 | +7.104 |

| 24 | 伊丹 | 995 | +6.303 |

| 25 | 山形 | 992 | +7.243 |

| 26 | 福山 | 991 | +6.674 |

| 27 | 東大阪 | 991 | +9.745 |

| 28 | 長野 | 989 | +8.921 |

| 29 | 熊谷 | 989 | +4.656 |

| 30 | 甲府 | 988 | +5.443 |

| 31 | 熊本 | 988 | +5.895 |

| 32 | 枚方 | 988 | +8.452 |

| 33 | 宮崎 | 988 | +7.978 |

| 34 | 高知 | 987 | +8.462 |

| 35 | 浦安 | 987 | +9.302 |

| 36 | 府中 | 987 | +7.166 |

| 37 | 佐世保 | 985 | +7.65 |

| 38 | 盛岡 | 984 | +7.073 |

| 39 | 前橋 | 984 | +8.132 |

| 40 | 堺 | 983 | +10.7 |

| 41 | 神戸 | 981 | +7.566 |

| 42 | 浜松 | 981 | +7.684 |

| 43 | 秋田 | 980 | +6.754 |

| 44 | 松山 | 980 | +7.692 |

| 45 | 岡山 | 980 | +6.291 |

| 46 | 宇部 | 980 | +5.603 |

| 47 | 静岡 | 979 | +7.112 |

| 48 | 川崎 | 979 | +7.229 |

| 49 | 金沢 | 977 | +7.245 |

| 50 | 藤沢 | 976 | |

| 51 | 相模原 | 976 | +7.253 |

| 52 | さいたま | 976 | +6.55 |

| 53 | 長崎 | 974 | +6.448 |

| 54 | 郡山 | 972 | +6.346 |

| 55 | 福島 | 972 | +8.12 |

| 56 | 奈良 | 972 | +5.767 |

| 57 | 千葉 | 971 | +6.703 |

| 58 | 仙台 | 971 | +10.34 |

| 59 | 青森 | 970 | +7.182 |

| 60 | 長岡 | 969 | +8.147 |

| 61 | 富士 | 968 | +6.961 |

| 62 | 札幌 | 966 | +5.459 |

| 63 | 岐阜 | 965 | +7.341 |

| 64 | 姫路 | 965 | +3.541 |

| 65 | 宇都宮 | 964 | +7.35 |

| 66 | 福井 | 963 | +7.96 |

| 67 | 福岡 | 960 | +9.714 |

| 68 | 松本 | 960 | +5.379 |

| 69 | 旭川 | 960 | +5.495 |

| 70 | 広島 | 959 | +6.084 |

| 71 | 名古屋 | 958 | +8.494 |

| 72 | 函館 | 955 | +4.031 |

| 73 | 新潟 | 954 | +6.951 |

| 74 | 八戸 | 953 | +8.542 |

| 75 | 大分 | 952 | +6.726 |

| 76 | 小山 | 950 | +5.673 |

| 77 | 北九州 | 949 | +6.152 |

| 78 | 日立 | 947 | +2.711 |

| 79 | 柏 | 941 | |

| 80 | 水戸 | 936 | +9.091 |

| 81 | 鹿児島 | 922 | +7.459 |

詳細なデータとグラフ

発泡酒の小売価格の相場と推移

2025年5月時点の発泡酒1パック(350mL×6本)の全国平均価格は981.8円となっています。都市別にみると、和歌山が1089円で最も高く、続いて山形1035円、大津1031円、徳島1029円、8王子1029円、立川1028円、津1024円、京都1019円、西宮1016円、大阪1016円と関西や関東の都市を中心に1000円以上の価格帯が形成されています。

都市別の価格傾向と特徴

-

和歌山・山形・大津の高価格圏 和歌山は前年から約11.46%、山形11.89%、大津10.15%の上昇と、価格も高く、地方都市での流通コストや需給バランスの影響が強いと推測されます。これらの都市は地理的条件や物流効率の違いが価格形成に影響しています。

-

関東圏の安定的な動き 8王子、立川は前年より約7〜12%の価格上昇がみられ、1000円前後の価格帯を維持。人口密度や競争の激しさ、店舗数の多さが価格の安定化に寄与しています。

-

関西圏の比較的安定した価格 京都、西宮、大阪は前年より7〜9%の増加で、1000円前後の価格帯で推移。大都市圏の流通網と消費者選択肢の豊富さが価格の安定に繋がっています。

-

例外的な動き:徳島の微減 徳島では前年から-0.771%と価格がやや下落しています。地元需要の変化や競争激化が影響している可能性があります。

価格推移の背景と高騰要因

-

原材料価格の上昇 麦芽やホップの国際価格高騰、原料輸入コスト増加が製造コスト全体に影響。発泡酒は麦芽使用率が低いものの、原料コスト増は避けられません。

-

物流コストの増加 特に地方都市での配送費用上昇が価格に反映され、和歌山や山形などで高価格の1因となっています。

-

消費税率と流通マージンの変化 消費税増税の影響や流通段階でのマージン調整、店舗の価格政策も価格動向を左右しています。

-

消費者嗜好の変化 健康志向の高まりや飲酒スタイルの多様化により、ビールと発泡酒の需要バランスが変化。これが販売戦略と価格に反映されています。

今後の展望と課題

発泡酒市場は、健康志向や若年層のアルコール離れの影響を受けつつも、価格競争や新商品投入で対応が求められます。物流効率化と原料調達の安定化が今後の価格安定の鍵となるでしょう。都市間の価格格差縮小も消費者にとっては望まれる課題です。

コメント