玉ねぎの全国作付け面積は2023年に25.5khaで前年比+1.19%。北海道が約58%を占め、佐賀・兵庫も増加。香川も大幅増で健闘。一方、愛媛や熊本では大幅減少が見られ、生産地域間の格差が拡大中。今後は気候変動や労働力不足への対応が鍵となる。

玉ねぎの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 25.5 | 100 | +1.19 | |

| 1 | 北海道 | 14.9 | 58.43 | +0.676 |

| 2 | 佐賀 | 2.13 | 8.353 | +5.97 |

| 3 | 兵庫 | 1.65 | 6.471 | +3.125 |

| 4 | 長崎 | 0.762 | 2.988 | +1.33 |

| 5 | 愛知 | 0.468 | 1.835 | -1.474 |

| 6 | 静岡 | 0.324 | 1.271 | -0.613 |

| 7 | 熊本 | 0.305 | 1.196 | -3.481 |

| 8 | 栃木 | 0.23 | 0.902 | -1.709 |

| 9 | 愛媛 | 0.215 | 0.843 | -17.62 |

| 10 | 香川 | 0.19 | 0.745 | +7.955 |

| 11 | 富山 | 0.189 | 0.741 | +7.386 |

| 12 | 群馬 | 0.187 | 0.733 | -5.556 |

| 13 | 茨城 | 0.175 | 0.686 | +0.575 |

| 14 | 岡山 | 0.174 | 0.682 | +17.57 |

| 15 | 福島 | 0.17 | 0.667 | -2.299 |

| 16 | 長野 | 0.168 | 0.659 | +0.599 |

| 17 | 千葉 | 0.168 | 0.659 | -2.89 |

| 18 | 山口 | 0.166 | 0.651 | -2.353 |

| 19 | 島根 | 0.154 | 0.604 | +10.79 |

| 20 | 福岡 | 0.141 | 0.553 | +1.439 |

| 21 | 埼玉 | 0.141 | 0.553 | -2.759 |

| 22 | 三重 | 0.117 | 0.459 | -0.847 |

| 23 | 岐阜 | 0.1 | 0.392 | -0.99 |

| 24 | 大阪 | 0.097 | 0.38 | -3 |

| 25 | 和歌山 | 0.092 | 0.361 | -6.122 |

詳細なデータとグラフ

玉ねぎの現状と今後

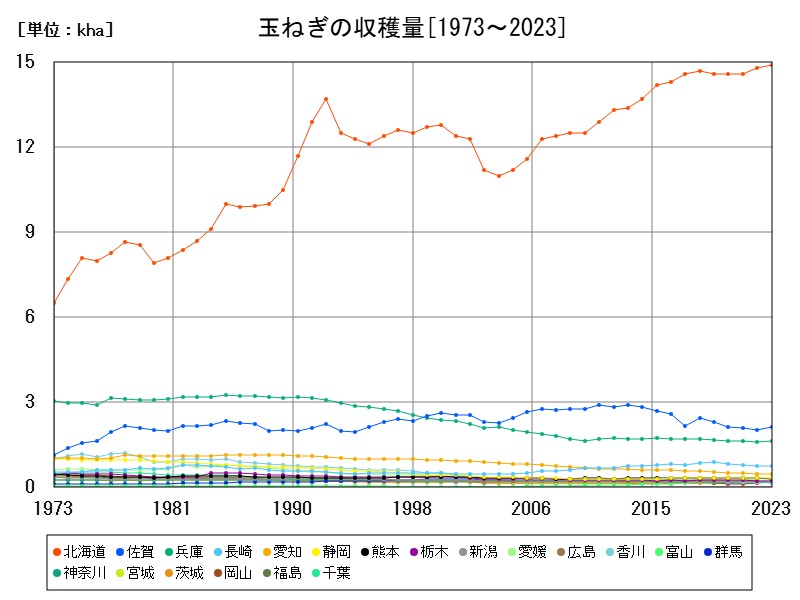

玉ねぎは、日本の食卓に欠かせない基礎的な野菜の1つです。カレーや煮物、サラダなど用途は広く、年間を通じた消費量も多いため、生産は各地で継続的に行われています。今回は、1973年から2023年までの長期的データを背景に、2023年の都道府県別作付け面積と前年比変動率をもとに、玉ねぎ栽培の特徴や傾向、今後の展望について分析します。

全国的な状況と基本傾向

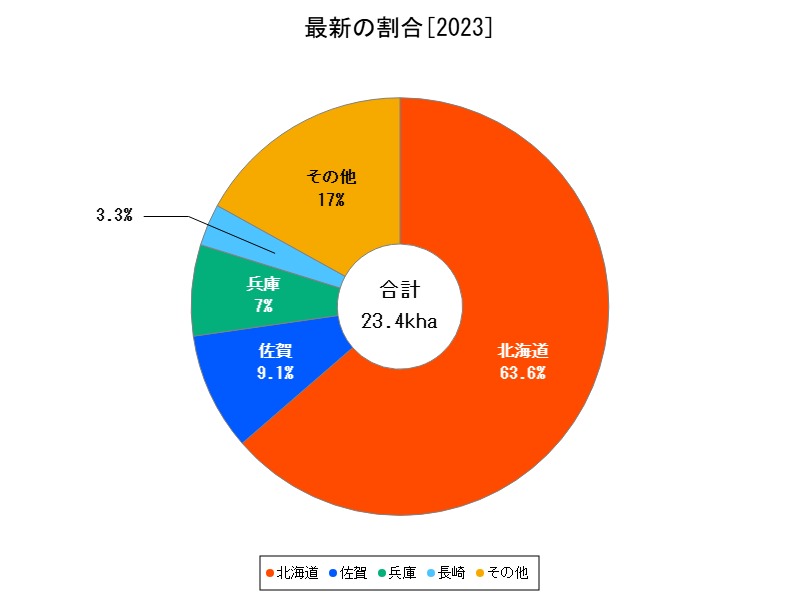

2023年の全国作付け面積は25.5khaで、前年比+1.19%とやや増加傾向を示しています。これは、野菜価格の変動や輸入品との競争環境、国内需給の安定性を意識した生産拡大の試みと見られます。主産地では安定供給の体制が維持されており、特に北海道の1極集中が際立っています。

都道府県別の生産状況と特徴

(1)北海道(14.9kha、+0.676%)

玉ねぎ生産の圧倒的な主力産地で、全国の約58%を占めます。冷涼で長日照の気候が玉ねぎの栽培に適しており、広大な面積で機械化も進んでいます。増加率はわずかですが、すでに高水準の作付け面積を維持していることから、今後も全国の需給安定を担う中心地としての役割が継続されると予測されます。

(2)佐賀県(2.13kha、+5.97%)

北海道に次ぐ第2の産地であり、冬季温暖な気候を活かした「早出し玉ねぎ」の1大供給地です。近年は単収の向上や選果場の整備が進み、生産力強化が顕著。今後も高価格帯を狙った早期出荷品の強化が進む可能性があります。

(3)兵庫県(1.65kha、+3.125%)

主に淡路島を中心に、甘みと貯蔵性の高い品種で知られています。ブランド化が進み、産地独自の付加価値戦略が奏功しています。今後もブランド玉ねぎとしての位置づけを強め、安定した出荷が期待されます。

(4)長崎県(0.762kha、+1.33%)

冬春どりの中間地帯として、気候を活かした玉ねぎ作りが行われています。比較的安定した増加率から見ても、9州の中では安定供給地の1角を担っています。

(5)愛知県(0.468kha、-1.474%)

減少傾向が見られた地域。都市化と農業人口の減少、作業負担の重さが影響していると考えられます。施設化や効率化技術の導入がなければ、今後も緩やかな減少が続く恐れがあります。

(6)静岡県(0.324kha、-0.613%)

小規模ながら安定した供給を続ける地域。前年比ではわずかな減少ですが、全体としては横ばい圏内と評価できます。輸送距離の短さを活かした地域内消費型の栽培が中心です。

(7)熊本県(0.305kha、-3.481%)

9州では佐賀や長崎に次ぐ存在でしたが、今回はやや大きな減少幅となりました。異常気象や病害虫の影響、後継者不足などが複合している可能性があります。

(8)栃木県(0.23kha、-1.709%)

関東平野を活かした玉ねぎ栽培が行われていますが、都市近郊農業のプレッシャーやコスト面の課題が減少に影響しているようです。

(9)愛媛県(0.215kha、-17.62%)

今回のデータで最も大きな減少率を示した県。気候の変動や台風被害、価格低迷などの外的要因の影響が大きく、今後の生産維持には厳しい状況が予想されます。

(10)香川県(0.19kha、+7.955%)

比較的作付け面積は小さいながらも、前年から大きく増加。瀬戸内の温暖少雨な気候を活かした高品質玉ねぎへの需要対応と見られ、今後も生産拡大が期待される地域です。

今後の見通しと課題

玉ねぎは保存性が高く需要が安定しているため、基幹的な野菜としての地位は今後も揺るがないでしょう。ただし、課題は少なくありません。

-

気候変動の影響:異常高温や大雨による収穫障害や病害虫の発生が増加しており、特に9州や4国では生産安定にリスク。

-

高齢化と担い手不足:労働力不足と高齢化により、特に中小産地での維持が困難に。

-

価格とコストの不安定さ:市場価格の乱高下、肥料や資材の価格高騰が収益圧迫の要因となっています。

これらの課題に対し、機械化・ICTの導入、契約栽培の拡大、ブランド化や輸出の推進が今後の鍵となります。

おわりに

玉ねぎの国内生産は、北海道を軸に佐賀・兵庫などがバランスを取って支えており、現在は比較的安定した供給体制が構築されています。しかし、地域差が拡大しつつあり、小規模県での生産維持は厳しさを増しています。各地域の強みを活かしつつ、リスク分散と技術革新による効率化が今後の重要なテーマになるでしょう。

コメント