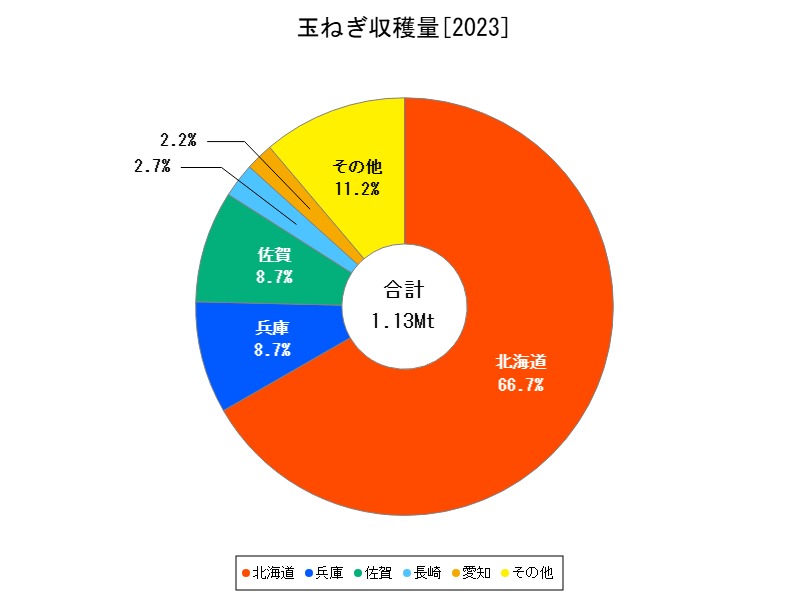

日本の玉ねぎ収穫量は2023年に前年比-3.692%と減少しましたが、依然として北海道が全国の64%を占める主産地です。兵庫や佐賀など早生品種の増収が目立ち、気候変動や労働力不足への対応力が問われています。今後は生産分散化や高度な技術導入が鍵を握ります。

玉ねぎの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1174 | 100 | -3.692 | |

| 1 | 北海道 | 752.5 | 64.1 | -8.876 |

| 2 | 兵庫 | 97.8 | 8.33 | +13.19 |

| 3 | 佐賀 | 97.6 | 8.313 | +16.19 |

| 4 | 長崎 | 29.9 | 2.547 | +3.819 |

| 5 | 愛知 | 24.3 | 2.07 | -2.8 |

| 6 | 静岡 | 13.2 | 1.124 | +7.317 |

| 7 | 熊本 | 11.7 | 0.997 | -6.4 |

| 8 | 栃木 | 10.5 | 0.894 | +1.942 |

| 9 | 香川 | 9.54 | 0.813 | +11.32 |

| 10 | 富山 | 9.36 | 0.797 | +19.24 |

| 11 | 群馬 | 7.95 | 0.677 | -10.97 |

| 12 | 愛媛 | 7.16 | 0.61 | -7.969 |

| 13 | 岡山 | 6.12 | 0.521 | +35.7 |

| 14 | 千葉 | 5.75 | 0.49 | -7.108 |

| 15 | 茨城 | 5.71 | 0.486 | +4.579 |

| 16 | 長野 | 5.17 | 0.44 | +4.868 |

| 17 | 埼玉 | 4.88 | 0.416 | +22 |

| 18 | 山口 | 4.81 | 0.41 | +5.947 |

| 19 | 福岡 | 4.29 | 0.365 | +9.16 |

| 20 | 和歌山 | 4.1 | 0.349 | -0.485 |

| 21 | 島根 | 3.88 | 0.33 | +7.479 |

| 22 | 大阪 | 3.52 | 0.3 | +12.46 |

| 23 | 三重 | 3.09 | 0.263 | +5.102 |

| 24 | 福島 | 2.94 | 0.25 | -6.667 |

| 25 | 岐阜 | 2.39 | 0.204 | -13.72 |

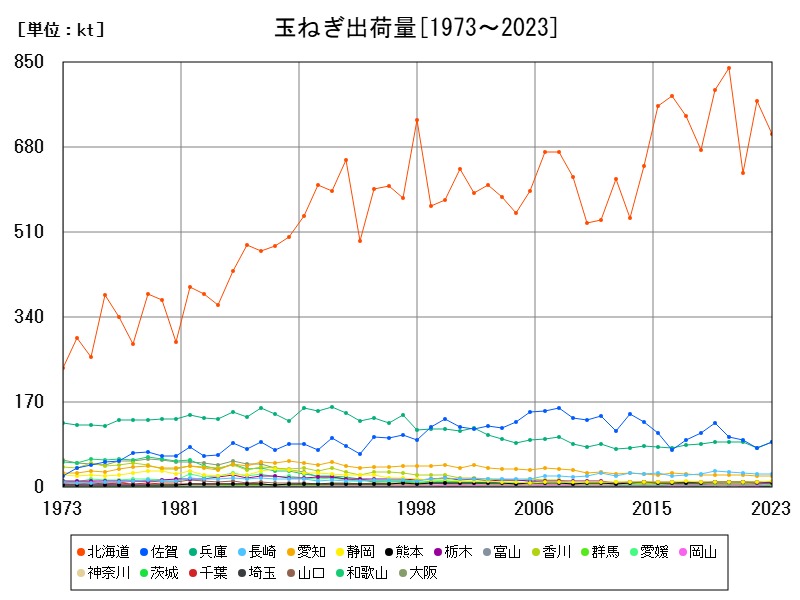

玉ねぎの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 106.6 | 100 | -3.529 | |

| 1 | 北海道 | 70.66 | 66.29 | -8.578 |

| 2 | 佐賀 | 9.07 | 8.508 | +16.13 |

| 3 | 兵庫 | 9.01 | 8.452 | +14.49 |

| 4 | 長崎 | 2.73 | 2.561 | +3.409 |

| 5 | 愛知 | 2.19 | 2.054 | -2.232 |

| 6 | 静岡 | 1.2 | 1.126 | +7.143 |

| 7 | 熊本 | 0.998 | 0.936 | -5.849 |

| 8 | 栃木 | 0.874 | 0.82 | +3.31 |

| 9 | 富山 | 0.866 | 0.812 | +20.45 |

| 10 | 香川 | 0.848 | 0.795 | +11.29 |

| 11 | 群馬 | 0.724 | 0.679 | -10.95 |

| 12 | 愛媛 | 0.555 | 0.521 | -8.567 |

| 13 | 岡山 | 0.459 | 0.431 | +35.8 |

| 14 | 茨城 | 0.396 | 0.371 | +4.485 |

| 15 | 千葉 | 0.361 | 0.339 | -7.198 |

| 16 | 埼玉 | 0.357 | 0.335 | +26.15 |

| 17 | 山口 | 0.352 | 0.33 | +6.024 |

| 18 | 和歌山 | 0.333 | 0.312 | -0.299 |

| 19 | 大阪 | 0.32 | 0.3 | +12.28 |

| 20 | 長野 | 0.31 | 0.291 | +8.014 |

| 21 | 島根 | 0.264 | 0.248 | +12.34 |

| 22 | 福岡 | 0.251 | 0.235 | +13.06 |

| 23 | 三重 | 0.175 | 0.164 | +5.422 |

| 24 | 福島 | 0.159 | 0.149 | -10.17 |

| 25 | 岐阜 | 0.131 | 0.123 | -11.49 |

詳細なデータとグラフ

玉ねぎの現状と今後

玉ねぎは日本における代表的な葉茎菜類の1つであり、ほぼ通年で消費される基礎野菜です。カレーや煮物、サラダと用途が広く、家庭・業務両面で需要が安定しています。そのため供給の安定性が非常に重視され、地域ごとに収穫時期をずらす「リレー栽培」も行われています。

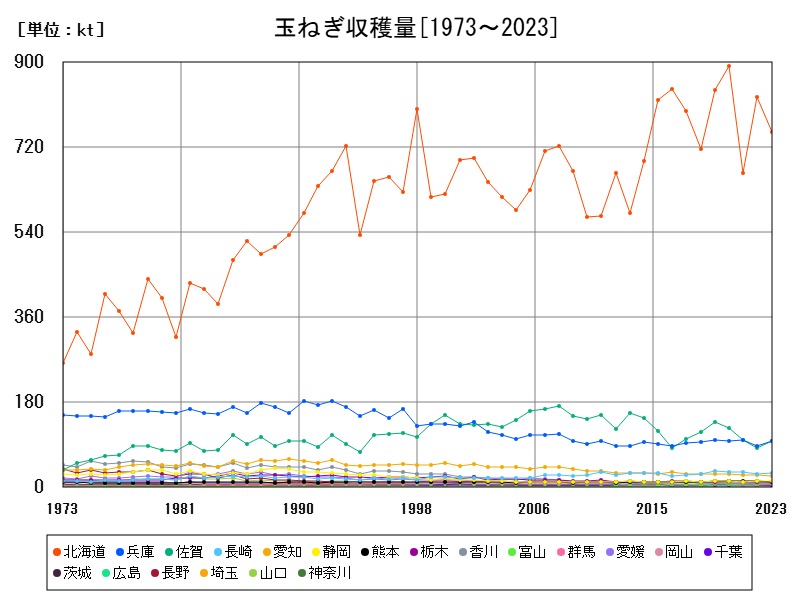

全国的な収穫量の推移(1973〜2023年)

1970年代以降、全国の玉ねぎ収穫量は増減を繰り返しながら、長期的には緩やかに拡大傾向を示してきました。2023年の全国収穫量は1,174ktですが、前年比では-3.692%と減少しました。特に気象災害の影響や労働力不足が近年の減収の要因となっています。輸入品との競合や需給調整の難しさも課題となっています。

都道府県別の特徴と動向

北海道:国内最大の玉ねぎ産地

2023年の収穫量は752.5ktで、全国比64.1%と圧倒的なシェアを誇ります。夏〜秋にかけての冷涼な気候が玉ねぎ栽培に適し、大規模な機械化農業によって高効率な生産が行われています。ただし、2023年は前年比-8.876%と大きな減収となっており、猛暑や水不足が作柄に影響した可能性があります。

兵庫県・佐賀県:早生玉ねぎの重要供給地

兵庫県(97.8kt、全国比8.33%、前年比13.19%)と佐賀県(97.6kt、8.313%、前年比16.19%)は、温暖な気候を活かして春先の早生玉ねぎの1大産地です。北海道産の出荷前の空白期を埋める役割があり、価格調整にも重要な影響を持っています。2023年はともに大幅な増収を記録し、地域の対応力の高さが伺えます。

長崎県・愛知県・静岡県・熊本県:分散的な産地群

-

長崎県(29.9kt、前年比3.819%):9州内での安定した供給地。

-

愛知県(24.3kt、-2.8%):都市近郊での効率的な栽培が特徴。

-

静岡県(13.2kt、7.317%):面積は小さいが安定的に増加。

-

熊本県(11.7kt、-6.4%):天候の影響が収量に直結しやすい構造。

これらの県はそれぞれ特定の市場向けに生産を展開しており、玉ねぎの年間安定供給を支える1翼を担っています。

玉ねぎ栽培を取り巻く課題

-

気候変動による収穫不安定化:猛暑・豪雨・台風の頻発により、作柄の読みにくさが増しています。特に北海道など大規模生産地では被害が大きくなりがちです。

-

労働力不足と機械化の限界:収穫・選別工程で人手が必要なため、高齢化や担い手不足が生産維持の課題です。

-

価格変動と需給調整の難しさ:収量の多寡が価格に大きく影響する1方で、輸入玉ねぎとの価格競争も存在します。

今後の展望と推移の予測

-

北海道産の安定確保が最大の鍵。ドローンやAIによる精密農業導入が進めば、収穫安定化に寄与すると期待されます。

-

早生品種の育成・拡充:兵庫・佐賀を中心にさらなる機能性品種(辛味の少ない品種や日持ち品種)の導入が進むでしょう。

-

分散型生産の強化:気候リスクを軽減するためには地域分散と、施設栽培・育苗の高度化が求められます。

玉ねぎは日本の食卓に不可欠な作物であるため、持続可能な生産体制の確立が急務です。

コメント