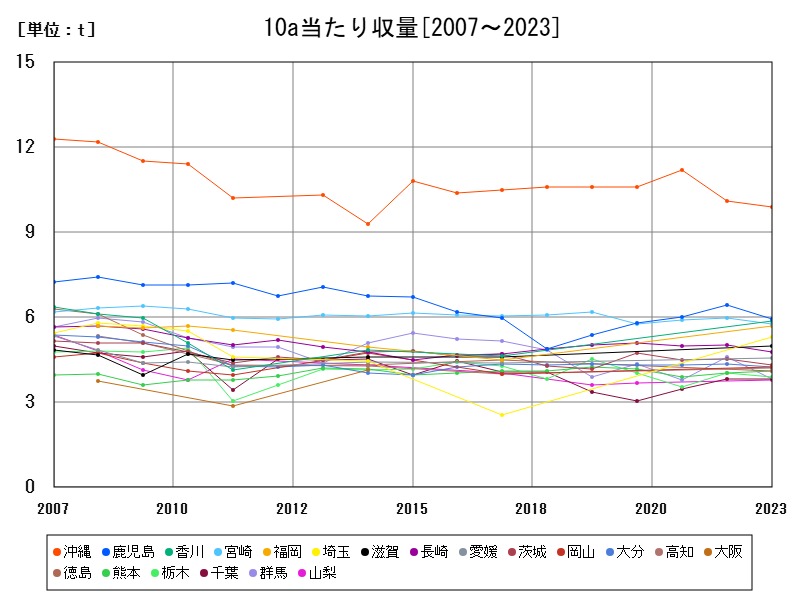

2023年の日本の牧草10a当たり収量は3,400kgで、前年より3.4%減。沖縄や鹿児島、香川など温暖地が高収量を記録し、特に沖縄は全国平均の約2.9倍と突出している。香川・福岡・埼玉など一部地域で大幅な増加が見られた一方、南九州の鹿児島や宮崎では減少。気象条件や品種・栽培技術の違いが地域差に影響しており、今後はスマート農業や気候変動への適応が生産効率向上の鍵となる。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 3400 | 100 | -3.409 | |

| 1 | 沖縄 | 9910 | 291.5 | -1.881 |

| 2 | 鹿児島 | 5930 | 174.4 | -7.919 |

| 3 | 香川 | 5860 | 172.4 | +26.02 |

| 4 | 宮崎 | 5780 | 170 | -3.506 |

| 5 | 福岡 | 5700 | 167.6 | +26.39 |

| 6 | 埼玉 | 5310 | 156.2 | +107.4 |

| 7 | 滋賀 | 4980 | 146.5 | +8.026 |

| 8 | 長崎 | 4770 | 140.3 | -4.98 |

| 9 | 愛媛 | 4550 | 133.8 | +4.119 |

| 10 | 茨城 | 4320 | 127.1 | -4.846 |

| 11 | 岡山 | 4240 | 124.7 | +6 |

| 12 | 大分 | 4240 | 124.7 | -2.529 |

| 13 | 高知 | 4220 | 124.1 | +5.237 |

| 14 | 徳島 | 4110 | 120.9 | -8.667 |

| 15 | 熊本 | 4100 | 120.6 | +1.235 |

| 16 | 栃木 | 3900 | 114.7 | -3.465 |

| 17 | 千葉 | 3830 | 112.6 | +0.262 |

| 18 | 群馬 | 3810 | 112.1 | -17.35 |

| 19 | 山梨 | 3800 | 111.8 | +3.261 |

| 20 | 島根 | 3420 | 100.6 | +11.04 |

| 21 | 愛知 | 3390 | 99.71 | +9.355 |

| 22 | 兵庫 | 3310 | 97.35 | -0.898 |

| 23 | 富山 | 3300 | 97.06 | -1.493 |

| 24 | 石川 | 3290 | 96.76 | -4.913 |

| 25 | 北海道 | 3250 | 95.59 | -2.985 |

| 26 | 鳥取 | 3240 | 95.29 | -3.858 |

| 27 | 佐賀 | 3240 | 95.29 | -7.692 |

| 28 | 岐阜 | 3110 | 91.47 | -9.593 |

| 29 | 奈良 | 3090 | 90.88 | +0.98 |

| 30 | 長野 | 3040 | 89.41 | -24.57 |

| 31 | 和歌山 | 3040 | 89.41 | -30.75 |

| 32 | 静岡 | 2910 | 85.59 | -17.33 |

| 33 | 東京 | 2860 | 84.12 | +2.878 |

| 34 | 福島 | 2770 | 81.47 | +10.36 |

| 35 | 岩手 | 2750 | 80.88 | +3.383 |

| 36 | 青森 | 2660 | 78.24 | +1.527 |

| 37 | 神奈川 | 2650 | 77.94 | -36.3 |

| 38 | 新潟 | 2630 | 77.35 | +24.64 |

| 39 | 山口 | 2420 | 71.18 | +9.502 |

| 40 | 三重 | 2300 | 67.65 | -8.73 |

| 41 | 広島 | 2180 | 64.12 | -20.15 |

| 42 | 秋田 | 2170 | 63.82 | -25.43 |

| 43 | 山形 | 2030 | 59.71 | -8.969 |

| 44 | 福井 | 1920 | 56.47 | -17.95 |

| 45 | 宮城 | 1860 | 54.71 | -11.43 |

| 46 | 京都 | 1230 | 36.18 | -49.8 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年の全国における牧草の10a当たり収量は3,400kgで、前年に比べて-3.409%の減少となりました。これは気候条件、特に春先から初夏にかけた降水量や気温変動の影響を受けたものと考えられます。飼料自給率の確保が求められる中での収量減は、畜産経営にとってコスト増の1因ともなります。

圧倒的な高収量を誇る沖縄県(9,910kg/全国比291.5%)

沖縄県の収量は全国平均の約3倍近い数値であり、日本国内では突出した存在です。これは年間を通じて高温多湿な気候と、周年栽培可能な環境によるものです。熱帯系草種(ギニアグラスやナピアグラスなど)を利用し、年間複数回の収穫が可能であることが背景にあります。

収量は前年より微減(-1.881%)したものの依然として安定。将来的にも高収量地帯としての優位性は継続する見込みですが、極端な気候変動(台風など)への備えが必要です。

南9州の高収量地—鹿児島・宮崎の実力と課題

鹿児島県:5,930kg(全国比174.4%)|前年比-7.919%

宮崎県:5,780kg(全国比170.0%)|前年比-3.506%

鹿児島・宮崎は温暖な気候を生かした周年型栽培が特徴で、粗飼料の自給基盤として重要な役割を担っています。しかし、2023年はともに収量が減少。特に鹿児島は-7.9%と大きく、夏場の高温や水分ストレスが影響したと見られます。

両県とも高品質な草地管理技術を持つものの、土地の利用集約化や労働力不足により今後の維持には課題があります。機械化や省力化栽培の導入が今後の焦点となるでしょう。

4国・中国地方の台頭―香川・愛媛の成長

香川県:5,860kg(全国比172.4%)|前年比+26.02%

愛媛県:4,550kg(全国比133.8%)|前年比+4.119%

香川県は前年比+26.02%の大幅増。これは新たな高収量品種の導入や栽培管理の改善が進んだことが要因と考えられます。また、4国地域はもともと水田の1部を牧草地に転用しやすい環境が整っており、土地利用の柔軟性が追い風となっています。

愛媛も収量増を記録しており、今後は他作物との輪作体系の整備や、気象データに基づく栽培モデルの構築がさらなる飛躍の鍵となるでしょう。

9州北部・関東での伸び―福岡・埼玉の注目点

福岡県:5,700kg(全国比167.6%)|前年比+26.39%

埼玉県:5,310kg(全国比156.2%)|前年比+107.4%

2023年、埼玉県では前年比+107.4%という驚異的な伸びを記録。これは前年の天候不順や台風被害からの回復に加え、収量性の高い草種への更新が進んだ可能性が高いです。

福岡も+26.39%と大幅増で、肥培管理や機械収穫の効率化が成果を上げたと見られます。これらの地域では、今後の継続的な収量向上にはデータ農業・スマートアグリの導入が重要となります。

中位でも存在感を示す地域―滋賀・長崎・茨城の傾向

滋賀県:4,980kg(全国比146.5%)|前年比+8.026%

長崎県:4,770kg(全国比140.3%)|前年比-4.98%

茨城県:4,320kg(全国比127.1%)|前年比-4.846%

これらの地域は生産規模では全国上位に入らないものの、単位面積あたりの収量は非常に高いのが特徴です。特に滋賀は土地改良が進んだ地力の高い地域であり、農業基盤が安定しています。

長崎や茨城では2023年に収量減が見られましたが、1時的な気象の影響が主因と考えられ、長期的な基盤は安定しているといえます。今後は輪作体系の見直しや水管理の最適化が収量維持のポイントとなるでしょう。

収量地域差の要因と将来予測

2023年のデータを基に見ると、気候・品種・栽培管理・土壌条件の4点が地域間の収量差を生む主要因であることが明らかです。今後の傾向としては次のようなことが予想されます:

- 温暖地や南西諸島は高収量を維持しやすいが、気象リスクの増加により収量の振れ幅は大きくなる

- 中間地帯では技術導入によって収量向上の余地が大きい

- 寒冷地では収量は限定されるが、安定生産や品質確保に特化する戦略が有効

また、スマート農業技術(ドローン、気象予測連動の施肥・刈取タイミング最適化など)が全国的に普及すれば、収量差の平準化が進む可能性もあります。

今後の政策と経営上の課題

高収量を維持しつつ経済性も確保するには、以下の政策支援や経営改善が求められます:

- 飼料作物に対する補助金や低利融資制度の整備

- 草種の改良と地域適応品種の導入

- 労働力不足に対応するための省力・機械化対応の強化

- 輸入飼料価格の高騰に対応する自給飼料推進政策

これに加えて、地域単位での耕畜連携強化や畜産と1体となった草地利用モデルの構築が、収量だけでなく経済的持続性にも大きく寄与します。

まとめ

2023年の牧草10a当たり収量において、沖縄や鹿児島を筆頭とする温暖地域の圧倒的な高収量が際立つ1方で、香川・福岡・埼玉など他地域でも技術革新による顕著な収量増が見られました。気象や品種、労働力などの制約がある中で、持続可能な高収量生産には多角的な対策が必須です。

今後は、スマート農業と環境適応型農業の融合により、全国的に安定した牧草生産が実現することが期待されます。

コメント