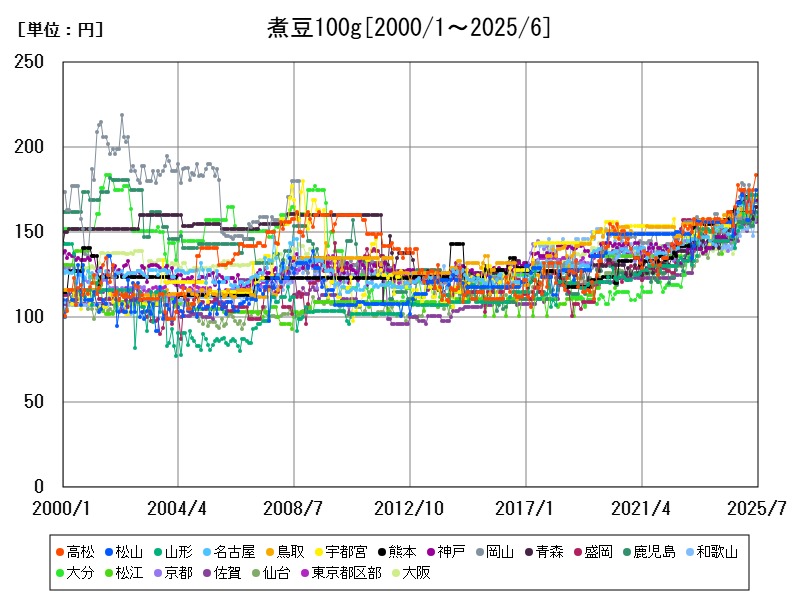

2025年5月時点で煮豆100gの平均価格は154.5円。高松や山形、神戸では170円超と高価格が目立ち、山形は前年比+18%と急上昇。大豆価格やエネルギー費の高騰、地域の食文化・品質志向が価格差の主因で、今後も地域ごとに価格の分化が進むと見られる。

都市別の煮豆100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 155.8 | +6.577 | |

| 1 | 高松 | 184 | +13.58 |

| 2 | 松山 | 175 | +12.18 |

| 3 | 鳥取 | 172 | +7.5 |

| 4 | 山形 | 172 | +18.62 |

| 5 | 名古屋 | 172 | +15.44 |

| 6 | 熊本 | 171 | +8.917 |

| 7 | 宇都宮 | 171 | +11.04 |

| 8 | 神戸 | 169 | +16.55 |

| 9 | 岡山 | 168 | +9.091 |

| 10 | 青森 | 165 | +9.272 |

| 11 | 盛岡 | 165 | +5.096 |

| 12 | 鹿児島 | 162 | +2.532 |

| 13 | 大分 | 161 | |

| 14 | 和歌山 | 161 | +13.38 |

| 15 | 松江 | 159 | +6 |

| 16 | 佐賀 | 158 | +6.04 |

| 17 | 京都 | 158 | +13.67 |

| 18 | 仙台 | 157 | +6.803 |

| 19 | 東京都区部 | 156 | +5.405 |

| 20 | 広島 | 156 | +5.405 |

| 21 | 山口 | 156 | |

| 22 | 大阪 | 156 | +11.43 |

| 23 | 長野 | 155 | +13.14 |

| 24 | 津 | 155 | +8.392 |

| 25 | 水戸 | 155 | +7.639 |

| 26 | 那覇 | 154 | +2.667 |

| 27 | 甲府 | 154 | +4.054 |

| 28 | 札幌 | 154 | +7.692 |

| 29 | 福岡 | 153 | +12.5 |

| 30 | 福島 | 152 | +5.556 |

| 31 | 前橋 | 152 | +4.11 |

| 32 | さいたま | 152 | +10.14 |

| 33 | 秋田 | 150 | +9.489 |

| 34 | 徳島 | 150 | +7.143 |

| 35 | 富山 | 150 | -2.597 |

| 36 | 大津 | 150 | +2.74 |

| 37 | 福井 | 149 | +6.429 |

| 38 | 横浜 | 149 | +7.971 |

| 39 | 千葉 | 149 | +7.971 |

| 40 | 長崎 | 148 | +2.069 |

| 41 | 高知 | 145 | +2.113 |

| 42 | 奈良 | 144 | +2.857 |

| 43 | 金沢 | 143 | +11.72 |

| 44 | 静岡 | 141 | +9.302 |

| 45 | 新潟 | 137 | -2.143 |

| 46 | 岐阜 | 132 | -4.348 |

| 47 | 宮崎 | 127 | -20.63 |

詳細なデータとグラフ

煮豆の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での煮豆100gの全国平均価格は154.5円です。これに対し、高松(175円)、山形(172円)、神戸・熊本・松江・宇都宮(いずれも171円)などの都市は、全国平均を10円以上上回る高価格水準を記録しています。煮豆は大豆を使った日常的な惣菜でありながら、価格には都市ごとの食文化や商品構成の違いが色濃く反映されています。特に高価格帯の都市に共通するのは、「品質志向」や「地域ブランド志向」が強い地域であることです。

前年同月比に見る価格上昇の傾向

前年同月比での平均増加率は+5.906%と、比較的高めのインフレ傾向が見られます。中でも山形(+18.62%)、神戸(+17.12%)、松江(+14%)、水戸(+13.89%)などは2桁の伸びを記録しており、短期間での急な価格上昇が目立ちます。こうした上昇は、地域特有の食材への依存度、ローカルな製造業者の価格転嫁姿勢、さらには流通コストの影響といった要因が複合的に作用した結果と考えられます。

高価格地域の特徴と背景要因

煮豆価格が高い都市に共通する特徴として、以下の点が挙げられます:

-

伝統的食文化の根強さ 山形・松江・宇都宮などでは、煮豆が「郷土料理」として根付いており、家庭の味や素材へのこだわりが強く、製品の品質重視傾向が価格に反映されています。

-

職人・地域ブランド商品 地元業者による手作り・無添加の煮豆製品が多く出回っている都市では、1般の量販品よりも高価格帯で販売されやすく、価格全体を押し上げています。

-

地域内での競争構造の違い 神戸や高松のような中核都市では、高級スーパーやこだわり食材を扱う小売が多く、安価な商品よりも品質・味・素材に価値を置く市場環境が整っています。

価格上昇の背景にある共通要因

2020年代に入り、煮豆価格は多くの都市で上昇傾向にあります。その背景には以下のような要因が考えられます:

-

大豆価格の上昇 煮豆の主原料である大豆の国際価格は、近年、円安や気候変動による不作、輸送コストの上昇などを背景に高騰しています。特に国産大豆を使う製品では影響が大きいです。

-

エネルギー・物流費の上昇 煮豆は製造工程に煮込み・冷却などの熱加工を伴うため、エネルギー価格の上昇がコスト増に直結します。また、地方都市での配送費も価格上昇を促します。

-

人件費や小規模製造の限界 地元で少量生産する加工業者の多い地域では、人件費やスケールメリットのなさが価格に反映されやすく、安定供給の難しさも影響しています。

今後の見通しと地域ごとの価格動向

今後も、煮豆の価格は地域によって変動幅が広がる可能性があります。都市によっては、地元ブランド化や観光土産化を通じて付加価値が高まり、価格が上昇し続けることも予想されます。1方で、価格高騰が続けば消費者離れを招き、廉価商品へのシフトが進む可能性もあります。したがって、都市ごとの経済環境と消費者ニーズの動向が、煮豆市場の価格に強く影響するでしょう。

コメント