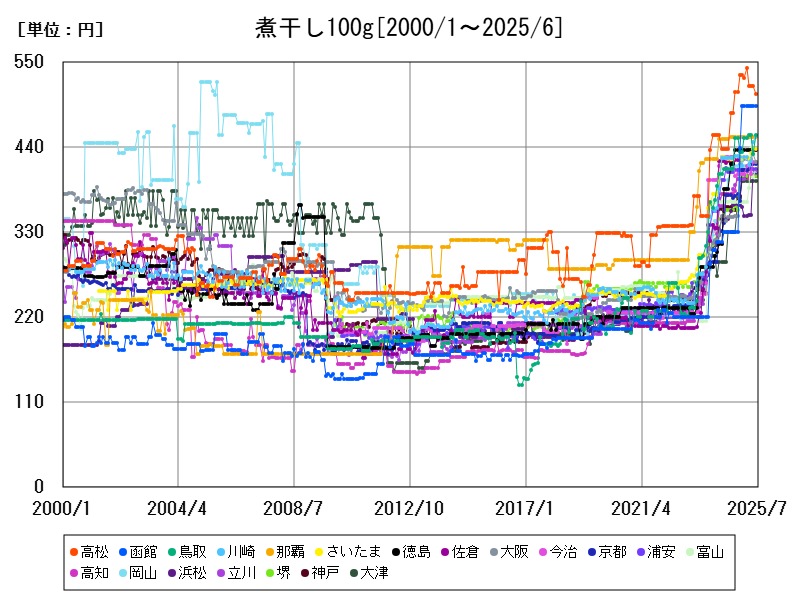

煮干し100gの全国平均価格は360円で、高松や函館、大阪で特に高値。前年からの価格上昇率は函館が約49%、大阪が25%と急騰。漁獲量減少や加工・物流コストの高騰が価格上昇の主因で、地域ごとの供給構造や需要の違いが価格差を生んでいる。今後も価格の不安定化が続く見込み。

都市別の煮干し100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 357.9 | +4.412 | |

| 1 | 高松 | 509 | +16.21 |

| 2 | 函館 | 493 | +48.94 |

| 3 | 鳥取 | 456 | +10.68 |

| 4 | 川崎 | 454 | +6.573 |

| 5 | 那覇 | 453 | +0.443 |

| 6 | さいたま | 438 | +3.059 |

| 7 | 徳島 | 437 | +13.21 |

| 8 | 大阪 | 421 | +20.29 |

| 9 | 今治 | 421 | -1.636 |

| 10 | 京都 | 418 | +10.58 |

| 11 | 浦安 | 412 | +0.98 |

| 12 | 富山 | 412 | +11.65 |

| 13 | 高知 | 411 | +8.158 |

| 14 | 岡山 | 409 | +2.764 |

| 15 | 浜松 | 408 | +17.58 |

| 16 | 立川 | 407 | +7.672 |

| 17 | 神戸 | 403 | +11.02 |

| 18 | 堺 | 403 | +12.26 |

| 19 | 大津 | 397 | +19.94 |

| 20 | 熊谷 | 394 | +1.026 |

| 21 | 松本 | 393 | -1.256 |

| 22 | 東大阪 | 391 | +0.256 |

| 23 | 山形 | 391 | +8.611 |

| 24 | 東京都区部 | 389 | +2.1 |

| 25 | 岐阜 | 388 | +4.865 |

| 26 | 宇部 | 388 | +4.301 |

| 27 | 松山 | 387 | +11.85 |

| 28 | 盛岡 | 386 | +12.54 |

| 29 | 和歌山 | 386 | +4.607 |

| 30 | 姫路 | 384 | -0.775 |

| 31 | 枚方 | 383 | +11.99 |

| 32 | 川口 | 382 | +8.832 |

| 33 | 金沢 | 381 | +10.76 |

| 34 | 所沢 | 381 | +6.128 |

| 35 | 奈良 | 381 | +5.54 |

| 36 | 藤沢 | 380 | |

| 37 | 八王子 | 376 | +5.915 |

| 38 | 前橋 | 367 | +11.21 |

| 39 | 秋田 | 365 | +14.06 |

| 40 | 広島 | 363 | +4.611 |

| 41 | 青森 | 361 | +17.21 |

| 42 | 名古屋 | 357 | +9.174 |

| 43 | 松江 | 356 | +1.136 |

| 44 | 山口 | 356 | |

| 45 | 長野 | 352 | +1.149 |

| 46 | 富士 | 352 | +11.04 |

| 47 | 長岡 | 351 | +1.153 |

| 48 | 横浜 | 349 | +1.159 |

| 49 | 札幌 | 345 | +6.481 |

| 50 | 小山 | 344 | -5.234 |

| 51 | 伊丹 | 340 | -20 |

| 52 | 福井 | 339 | +8.307 |

| 53 | 大分 | 334 | +4.375 |

| 54 | 千葉 | 333 | +6.39 |

| 55 | 日立 | 332 | +12.54 |

| 56 | 仙台 | 332 | +13.7 |

| 57 | 相模原 | 324 | +1.25 |

| 58 | 新潟 | 322 | -3.593 |

| 59 | 八戸 | 322 | |

| 60 | 豊橋 | 321 | |

| 61 | 静岡 | 319 | +3.571 |

| 62 | 西宮 | 318 | -12.64 |

| 63 | 福山 | 316 | -13.66 |

| 64 | 宇都宮 | 316 | +4.983 |

| 65 | 福島 | 312 | -8.235 |

| 66 | 津 | 312 | +7.216 |

| 67 | 府中 | 312 | -21.61 |

| 68 | 柏 | 302 | |

| 69 | 松阪 | 300 | +14.5 |

| 70 | 鹿児島 | 299 | +7.168 |

| 71 | 水戸 | 290 | +27.19 |

| 72 | 郡山 | 283 | +0.712 |

| 73 | 甲府 | 278 | |

| 74 | 長崎 | 275 | -1.786 |

| 75 | 北九州 | 269 | -7.241 |

| 76 | 福岡 | 267 | -9.797 |

| 77 | 佐世保 | 262 | +2.344 |

| 78 | 熊本 | 260 | +6.996 |

| 79 | 佐賀 | 245 | |

| 80 | 宮崎 | 224 | +4.673 |

| 81 | 旭川 | 213 |

詳細なデータとグラフ

煮干しの小売価格の相場と推移

2025年5月時点における煮干し100gの全国平均価格は360円です。煮干しはだしの素材として広く家庭で利用されるため、比較的需要は安定していますが、価格は地域によって大きく異なる傾向にあります。特に価格が高い都市は以下の通りです:

-

高松:519円

-

函館:493円

-

那覇:453円

-

川崎:447円

-

さいたま:438円

-

徳島:437円

-

鳥取:431円

-

大阪:431円

-

今治:421円

-

京都:418円

高松や函館、大阪など地域の特色や流通構造によって価格が異なり、高松の519円は全国平均の約1.4倍にあたります。

前年同月比の価格変動

前年同月比では全国平均で+6.041%と上昇傾向にありますが、都市別には差が見られます。

-

函館が+48.94%と突出した急騰を示しており、地域的な供給不足や加工費の高騰が推察されます。

-

大阪も前年比で+25.29%と大幅に上昇。都市部での需要増や流通コストの増加が影響していると考えられます。

-

高松(+18.49%)、徳島(+13.21%)、京都(+10.58%)も2桁の伸びを示し、4国や関西圏での価格高騰が顕著です。

-

1方で今治は-1.636%と微減傾向にあります。

都市別の特徴と価格構造

高松・徳島など4国地方の高価格

4国は地場での魚加工業が盛んな1方、漁獲の変動やエネルギーコストの影響を強く受けやすい地域です。特に高松は近年の漁獲減少や加工コスト上昇に加え、輸送費の高騰が価格上昇を後押ししています。

函館の急騰の背景

函館は北海道を代表する水産加工の中心地ですが、煮干しの原料となる小型魚の漁獲減少が深刻で、供給量の大幅減少が価格に直結しています。また、原料輸入の制約や加工業者の人件費上昇も大きな要因です。

都市圏の需要増加と流通コスト

大阪や川崎、さいたまといった大都市圏では、加工食品としての需要増加により価格が上昇。さらに物流費の高騰や中間流通の複雑化が価格に影響を与えています。

価格高騰の要因

漁獲量の不安定化と気候変動

煮干しの原料魚は小型で漁期が限定されているため、漁獲量は年によって大きく変動します。海水温の上昇や海流の変化が漁獲量減少の1因となり、供給が不足すると価格が急騰します。

加工・流通コストの上昇

エネルギー価格、人件費、包装材費などの上昇が加工コストを押し上げています。また、燃料高騰に伴う物流費の増加も最終価格に反映されやすいです。

地域特性による価格差

地元産の供給量や消費者の嗜好、販売チャネルの違いが価格差を生み出します。特に地方都市では流通が限定されるため価格が高くなる傾向があります。

今後の展望

煮干しは日本の伝統的なだし素材として根強い需要がありますが、今後も漁獲量の変動と加工・流通コストの上昇が価格を押し上げる可能性が高いです。1方で、代替素材や輸入品の増加、効率的な流通システムの導入によって価格の安定化も期待されます。

コメント