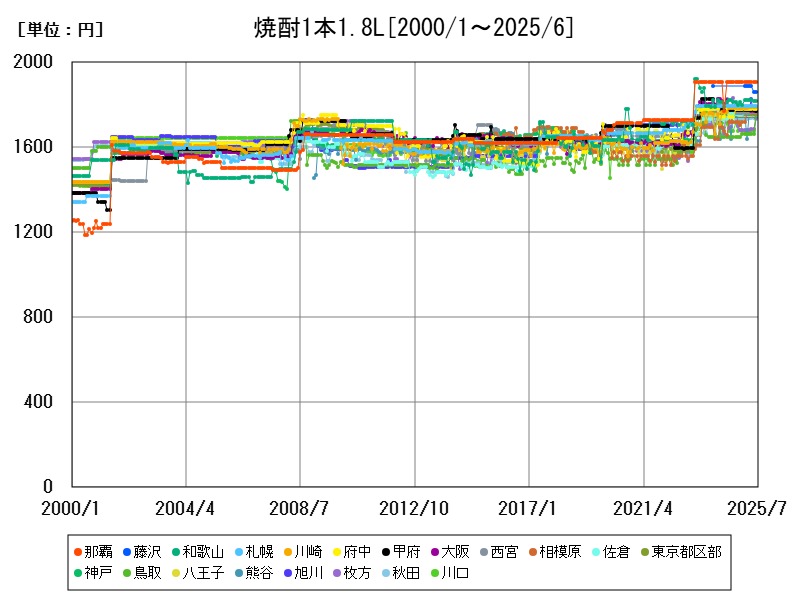

2025年5月時点の焼酎1.8Lの平均価格は1,696円で、那覇や藤沢、山形などで高価格帯を示す。地域差は物流費や原材料費、販売戦略の違いに起因し、大阪など都市部では逆に価格が下落傾向。全体的には安定傾向ながら、原価高騰が一部地域で価格上昇を引き起こしている。

都市別の焼酎1本1.8Lの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1699 | +0.221 | |

| 1 | 那覇 | 1905 | |

| 2 | 藤沢 | 1860 | |

| 3 | 和歌山 | 1817 | -0.22 |

| 4 | 札幌 | 1795 | |

| 5 | 川崎 | 1788 | +0.168 |

| 6 | 府中 | 1779 | +2.065 |

| 7 | 甲府 | 1771 | -0.169 |

| 8 | 大阪 | 1771 | -0.84 |

| 9 | 西宮 | 1764 | -1.066 |

| 10 | 相模原 | 1761 | +2.324 |

| 11 | 東京都区部 | 1759 | -0.734 |

| 12 | 神戸 | 1755 | +0.114 |

| 13 | 鳥取 | 1751 | +6.186 |

| 14 | 八王子 | 1750 | |

| 15 | 熊谷 | 1749 | |

| 16 | 旭川 | 1748 | |

| 17 | 枚方 | 1737 | +2.842 |

| 18 | 秋田 | 1735 | +0.173 |

| 19 | 川口 | 1732 | +3.28 |

| 20 | 日立 | 1729 | +2.006 |

| 21 | 宮崎 | 1729 | |

| 22 | 千葉 | 1727 | +0.174 |

| 23 | 長岡 | 1726 | +0.232 |

| 24 | 高松 | 1724 | +1.233 |

| 25 | 盛岡 | 1724 | +0.174 |

| 26 | 奈良 | 1722 | +2.378 |

| 27 | 福山 | 1721 | +0.408 |

| 28 | 松江 | 1721 | +6.169 |

| 29 | 広島 | 1720 | +0.644 |

| 30 | 堺 | 1720 | +2.809 |

| 31 | 姫路 | 1718 | -1.434 |

| 32 | 京都 | 1718 | |

| 33 | 浦安 | 1717 | +0.234 |

| 34 | 函館 | 1715 | |

| 35 | 松阪 | 1713 | -1.721 |

| 36 | 佐世保 | 1713 | |

| 37 | 今治 | 1713 | +1.722 |

| 38 | 立川 | 1710 | -0.233 |

| 39 | 東大阪 | 1710 | +2.703 |

| 40 | 宇部 | 1703 | +0.591 |

| 41 | 所沢 | 1699 | |

| 42 | 大津 | 1699 | |

| 43 | 新潟 | 1698 | -2.245 |

| 44 | 山形 | 1695 | -0.47 |

| 45 | 前橋 | 1693 | -1.283 |

| 46 | 横浜 | 1692 | +0.475 |

| 47 | 高知 | 1691 | +2.175 |

| 48 | 福岡 | 1686 | +2.368 |

| 49 | 大分 | 1684 | +0.838 |

| 50 | 徳島 | 1683 | +0.179 |

| 51 | 水戸 | 1682 | +4.084 |

| 52 | 伊丹 | 1682 | -0.119 |

| 53 | 佐賀 | 1677 | -2.159 |

| 54 | 郡山 | 1674 | -4.014 |

| 55 | 柏 | 1673 | |

| 56 | 福井 | 1670 | |

| 57 | 富山 | 1670 | -2.624 |

| 58 | 静岡 | 1666 | |

| 59 | 福島 | 1665 | +0.181 |

| 60 | 小山 | 1665 | -1.943 |

| 61 | 富士 | 1665 | |

| 62 | 浜松 | 1663 | -11.02 |

| 63 | 仙台 | 1661 | -0.479 |

| 64 | 金沢 | 1659 | -1.543 |

| 65 | 岐阜 | 1658 | -1.602 |

| 66 | 名古屋 | 1657 | -0.659 |

| 67 | 青森 | 1655 | +0.486 |

| 68 | 八戸 | 1648 | |

| 69 | 宇都宮 | 1647 | -1.789 |

| 70 | 北九州 | 1645 | +0.366 |

| 71 | 津 | 1643 | |

| 72 | 長崎 | 1641 | +1.359 |

| 73 | 熊本 | 1635 | +1.364 |

| 74 | 山口 | 1630 | -0.245 |

| 75 | 岡山 | 1617 | +8.016 |

| 76 | 鹿児島 | 1602 | +0.188 |

| 77 | 長野 | 1597 | -0.0626 |

| 78 | 松本 | 1597 | -3.329 |

| 79 | 豊橋 | 1568 | |

| 80 | さいたま | 1551 | +2.512 |

| 81 | 松山 | 1537 | -0.582 |

詳細なデータとグラフ

焼酎の小売価格の相場と推移

2025年5月時点の焼酎(1.8Lボトル)の全国平均価格は1,696円であり、比較的安価な酒類でありながら、都市によって価格差が見られる。特に那覇市(1,905円)や藤沢市(1,860円)、山形市(1,831円)などは全国平均を大きく上回る価格水準にある。

焼酎は地域性の強い酒類であり、地場消費の盛んなエリアや物流コストのかかる地域では価格が高くなりやすい。特に那覇は、島嶼部という地理的条件による輸送コストの上乗せも影響していると考えられる。

都市別の価格動向と変化

-

那覇市:全国最高値だが安定的な価格 1,905円と全国で最も高く、輸送費・酒類にかかるコスト・観光需要などの複合要因が影響している。ただし前年比データは提示されていないため、近年は高止まり状態が続いている可能性がある。

-

山形市:前年比+7.516%の大幅上昇 山形県では地酒や焼酎文化が根付いており、2024年から2025年にかけて急激な価格上昇が見られた。背景には製造コストの増加、特に原材料(芋や麦)の価格上昇があるとみられる。

-

大阪市:価格下落が顕著(-2.906%) 1方で、大阪市では前年比で価格が下落。競争の激しい都市圏ではディスカウント業態の影響もあり、価格競争による値下げが起こっている可能性がある。

-

川崎市や甲府市:高価格帯を維持する首都圏近郊 首都圏に近いこれらの都市では、物価全体が高めであるため、焼酎のような安価な酒類でも1,700円台後半の水準が維持されている。家庭用需要が高く、販売店舗の価格設定に地域性が表れている。

これまでの推移と焼酎市場の背景

2000年からの長期的推移を見ると、焼酎価格は概ね安定的で、急激な価格変動は少ない傾向がある。これは以下の理由による:

-

焼酎は原価が比較的安定している。

-

大手メーカーの大量生産により供給が安定。

-

消費者層が価格に敏感で、値上げに慎重。

ただし、近年はエネルギーコストの高騰や包装資材費の上昇により、1部地域で価格上昇が見られるようになってきた。

価格高騰・変動の要因分析

-

物流費・エネルギー費の上昇 特に遠隔地(那覇など)では物流コストの影響が顕著。また、焼酎の製造には蒸留工程が必要で、燃料費の高騰が原価に直結する。

-

地域による販売戦略の違い 都心部や競争の激しい地域(例:大阪)では価格が抑えられやすく、地方都市では1定のブランド力を保ったまま高価格を維持している場合も多い。

-

原材料価格の変動 麦・芋など農産物の価格が不安定で、収穫量の影響を受けやすい。また、国産原料にこだわる銘柄ほど影響を受けやすい傾向がある。

今後の展望と課題

焼酎は「日常酒」としての立場を維持しているものの、若年層の酒離れや嗜好の変化により、消費量は長期的に減少傾向にある。その中で価格維持やブランド価値を保つには、以下の対応が求められる:

-

地域性を活かした高付加価値商品の開発

-

エネルギー効率の良い製造工程の導入

-

量販価格帯での価格競争への柔軟な対応

特に地方の中小メーカーにとっては、原材料費や物流費の上昇が大きな負担となっており、価格改定と消費者の価格許容度のバランスが今後の焦点となる。

コメント