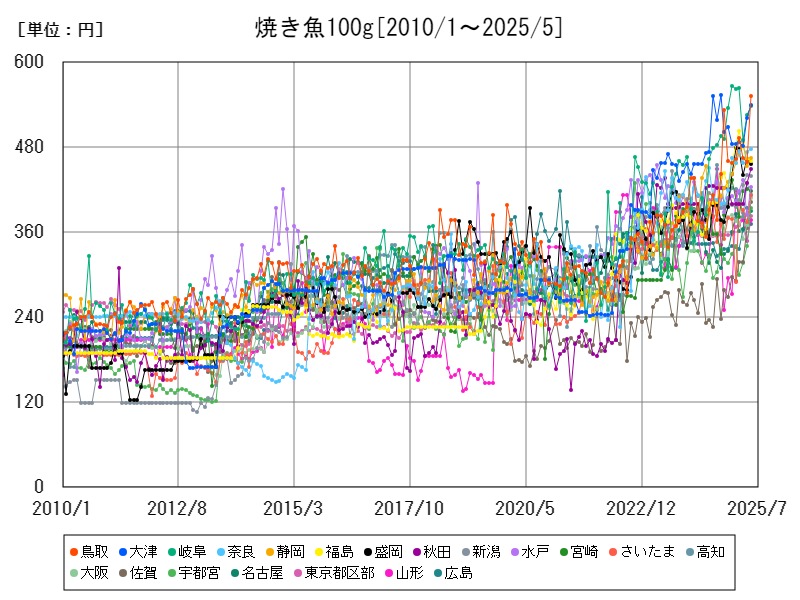

2025年5月の焼き魚100gの全国平均価格は366.4円。鳥取、大津、岐阜など地方都市で高値が目立ち、前年同月比で全国平均+9.576%の大幅上昇。原料魚価格の高騰や物流・加工コスト増加が主因。消費者の品質志向の高まりも価格を押し上げており、今後は効率的な流通と地産地消が課題となる。

都市別の焼き魚100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 374.6 | +10.97 | |

| 1 | 大津 | 618 | +30.38 |

| 2 | 岐阜 | 540 | +16.63 |

| 3 | 奈良 | 507 | +12.42 |

| 4 | 静岡 | 496 | +28.17 |

| 5 | 佐賀 | 490 | +107.6 |

| 6 | 福島 | 487 | +21.45 |

| 7 | 盛岡 | 454 | +29.34 |

| 8 | 秋田 | 451 | +6.118 |

| 9 | 鳥取 | 446 | +14.07 |

| 10 | 新潟 | 442 | +6.506 |

| 11 | 横浜 | 410 | +13.89 |

| 12 | 高知 | 405 | |

| 13 | 大阪 | 400 | +10.19 |

| 14 | 水戸 | 398 | -1.97 |

| 15 | 宮崎 | 394 | +0.254 |

| 16 | 広島 | 392 | +13.95 |

| 17 | 名古屋 | 389 | +22.71 |

| 18 | 山形 | 387 | +17.99 |

| 19 | 東京都区部 | 382 | +7.606 |

| 20 | 宇都宮 | 377 | +14.94 |

| 21 | 千葉 | 375 | +7.45 |

| 22 | 長野 | 366 | -23.75 |

| 23 | 金沢 | 365 | +16.24 |

| 24 | 松山 | 364 | +27.27 |

| 25 | 徳島 | 355 | +8.563 |

| 26 | 青森 | 354 | -1.939 |

| 27 | 鹿児島 | 352 | +10.69 |

| 28 | 京都 | 352 | +10.69 |

| 29 | さいたま | 349 | -10.28 |

| 30 | 津 | 343 | |

| 31 | 岡山 | 343 | +2.388 |

| 32 | 甲府 | 341 | +18.4 |

| 33 | 仙台 | 332 | +4.075 |

| 34 | 長崎 | 328 | +32.26 |

| 35 | 熊本 | 324 | -12.43 |

| 36 | 山口 | 324 | +33.33 |

| 37 | 大分 | 324 | +16.13 |

| 38 | 富山 | 322 | +35.86 |

| 39 | 札幌 | 310 | -1.587 |

| 40 | 神戸 | 305 | +19.14 |

| 41 | 松江 | 303 | +13.48 |

| 42 | 和歌山 | 302 | +2.721 |

| 43 | 前橋 | 286 | +22.75 |

| 44 | 那覇 | 281 | -3.767 |

| 45 | 高松 | 268 | -3.597 |

| 46 | 福井 | 245 | +11.36 |

| 47 | 福岡 | 229 | -27.3 |

詳細なデータとグラフ

焼き魚の小売価格の相場と推移

2025年5月時点の焼き魚100gの全国平均価格は366.4円となっています。価格の高い都市は、鳥取(553円)、大津(540円)、岐阜(538円)、奈良(478円)、静岡(465円)、福島(461円)、盛岡(456円)、秋田(450円)、新潟(440円)、水戸(424円)と続き、地方の中小規模都市や中部・北陸地方の都市で特に高値が見られます。

都市別価格の傾向と地域差分析

北陸・中国地方の高価格都市

鳥取、大津、岐阜は平均を大きく上回る価格帯で、特に鳥取は553円と群を抜いています。これらの地域は新鮮な海産物の需要が高いことに加え、地元産の高品質な焼き魚が流通していることも影響しています。また、流通経路や加工コストの違いが価格に反映されやすい地域でもあります。

中部・東北の中価格帯都市

奈良、静岡、福島、盛岡、秋田、新潟、水戸などは、全国平均よりやや高めの価格帯で安定しており、地域消費者の鮮度・品質志向が価格を支えていると考えられます。

大都市圏以外の特徴

比較的都市規模が小さい地域で高価格帯が目立つのは、流通コストが高いことや、地元での魚食文化の強さが背景にあります。

価格推移と高騰要因

前年同月比で全国平均は+9.576%と大幅に価格が上昇しています。特に鳥取は+56.66%、岐阜は+40.1%、福島は+26.3%、盛岡は+20.63%と大きな伸びを示しており、地域ごとの価格変動が顕著です。

価格高騰の要因

-

原料魚の価格上昇:漁獲量減少や海外市場の価格変動が直接的に影響。

-

燃料費・物流費の増加:遠隔地や山間部では特に配送コストの上昇が価格転嫁されている。

-

加工・調理コストの増加:人件費上昇や包装材の高騰も焼き魚価格に反映。

-

消費者の品質要求増加:鮮度や味に対する期待が高まり、高価格帯の需要を押し上げている。

今後の展望と課題

焼き魚市場は品質・鮮度の確保が重要な要素であり、今後も原料供給環境の変化やコスト上昇が価格に影響を与え続けるでしょう。地域ごとの需要と供給バランスを踏まえた効率的な流通システムの構築や、地産地消の促進が価格安定と消費者満足度向上の鍵となります。

コメント