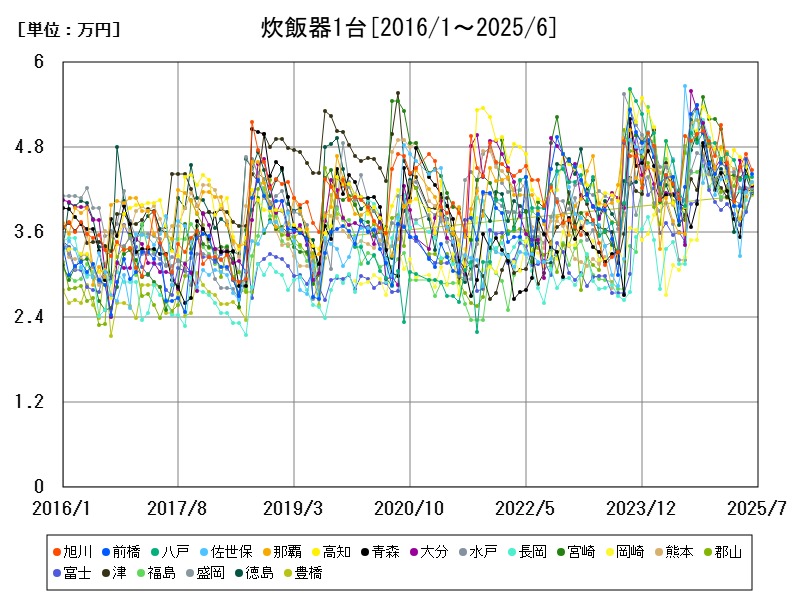

炊飯器の全国平均価格は約4.03万円で前年から0.76%上昇。旭川や熊本、松山など地方都市が高価格帯で、熊本は15.7%の大幅上昇を示す。価格上昇は高機能モデルの普及や原材料・物流コストの増加が主因。都市別の価格差は物流事情や消費者ニーズの違いが影響しており、今後も技術革新と地域特性が価格に影響し続ける。

都市別の炊飯器1台の相場価格

| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 3.95 | +3.881 | |

| 1 | 旭川 | 4.485 | +10.1 |

| 2 | 前橋 | 4.424 | +17.59 |

| 3 | 八戸 | 4.374 | +4.282 |

| 4 | 佐世保 | 4.316 | +12.31 |

| 5 | 那覇 | 4.304 | +20.02 |

| 6 | 高知 | 4.275 | +11.26 |

| 7 | 青森 | 4.272 | +6.394 |

| 8 | 大分 | 4.255 | +1.709 |

| 9 | 水戸 | 4.232 | +4.442 |

| 10 | 長岡 | 4.226 | +34.25 |

| 11 | 宮崎 | 4.213 | +2.744 |

| 12 | 熊本 | 4.2 | +1.256 |

| 13 | 郡山 | 4.195 | +3.78 |

| 14 | 富士 | 4.19 | +16.13 |

| 15 | 津 | 4.178 | +6.001 |

| 16 | 福島 | 4.175 | +4.088 |

| 17 | 盛岡 | 4.169 | +29.7 |

| 18 | 徳島 | 4.154 | +12.05 |

| 19 | 豊橋 | 4.129 | |

| 20 | 松山 | 4.115 | +9.908 |

| 21 | 枚方 | 4.088 | +27.49 |

| 22 | 山形 | 4.085 | -5.911 |

| 23 | 佐賀 | 4.073 | -6.608 |

| 24 | 伊丹 | 4.072 | +2.157 |

| 25 | 大阪 | 4.062 | +2.731 |

| 26 | 神戸 | 4.039 | +8.035 |

| 27 | 小山 | 4.029 | +3.271 |

| 28 | さいたま | 4.024 | +23.22 |

| 29 | 松阪 | 4.024 | +10.32 |

| 30 | 仙台 | 4.021 | +6.551 |

| 31 | 立川 | 4.018 | +1.675 |

| 32 | 福岡 | 3.995 | +5.853 |

| 33 | 北九州 | 3.991 | -2.265 |

| 34 | 金沢 | 3.986 | +2.126 |

| 35 | 福井 | 3.981 | +1.228 |

| 36 | 今治 | 3.974 | +8.133 |

| 37 | 西宮 | 3.973 | -1.787 |

| 38 | 長野 | 3.972 | -6.041 |

| 39 | 宇都宮 | 3.972 | +12.28 |

| 40 | 熊谷 | 3.966 | +4.904 |

| 41 | 静岡 | 3.944 | +17.67 |

| 42 | 浦安 | 3.942 | +6.331 |

| 43 | 岡山 | 3.941 | -15.66 |

| 44 | 柏 | 3.938 | |

| 45 | 日立 | 3.937 | +22.45 |

| 46 | 和歌山 | 3.915 | +30.41 |

| 47 | 岐阜 | 3.913 | -5.135 |

| 48 | 千葉 | 3.907 | -6.867 |

| 49 | 函館 | 3.899 | +7.441 |

| 50 | 川口 | 3.884 | +8.653 |

| 51 | 浜松 | 3.868 | +12.95 |

| 52 | 名古屋 | 3.867 | -7.224 |

| 53 | 東京都区部 | 3.857 | +3.78 |

| 54 | 長崎 | 3.853 | -1.992 |

| 55 | 秋田 | 3.846 | -5.599 |

| 56 | 札幌 | 3.841 | +14.38 |

| 57 | 奈良 | 3.84 | -6.903 |

| 58 | 横浜 | 3.814 | +0.416 |

| 59 | 東大阪 | 3.813 | +16.02 |

| 60 | 富山 | 3.813 | -6.579 |

| 61 | 鳥取 | 3.791 | -8.351 |

| 62 | 鹿児島 | 3.79 | -12.62 |

| 63 | 大津 | 3.789 | +9.306 |

| 64 | 宇部 | 3.787 | -6.114 |

| 65 | 松江 | 3.783 | -4.354 |

| 66 | 松本 | 3.772 | -5.7 |

| 67 | 広島 | 3.757 | -6.901 |

| 68 | 京都 | 3.747 | -1.739 |

| 69 | 相模原 | 3.728 | -2.332 |

| 70 | 姫路 | 3.726 | -2.529 |

| 71 | 福山 | 3.716 | -3.431 |

| 72 | 山口 | 3.713 | +2.306 |

| 73 | 甲府 | 3.662 | -5.245 |

| 74 | 新潟 | 3.654 | -11.41 |

| 75 | 高松 | 3.65 | -13.05 |

| 76 | 藤沢 | 3.645 | |

| 77 | 八王子 | 3.619 | +10.58 |

| 78 | 川崎 | 3.584 | -1.167 |

| 79 | 堺 | 3.58 | -10.12 |

| 80 | 所沢 | 3.315 | +7.109 |

| 81 | 府中 | 3.278 | +3.124 |

詳細なデータとグラフ

炊飯器の小売価格の相場と推移

2016年1月から2025年5月までのデータを基にすると、最新の炊飯器1台の全国平均価格は約4.026万円です。前年同月比で見ると平均で約0.76%の緩やかな価格上昇が見られます。全体的には安定した価格推移ですが、都市別では大きな差や上昇率の違いが確認できます。

都市別価格ランキングと特徴

炊飯器の価格が高い都市は以下の通りです。

-

旭川:4.708万円(前年+10.12%)

-

柏:4.657万円

-

前橋:4.64万円(前年+5.99%)

-

熊本:4.606万円(前年+15.72%)

-

郡山:4.545万円(前年+12.34%)

-

高知:4.525万円(前年+12.8%)

-

松山:4.512万円(前年+14.75%)

-

宮崎:4.499万円(前年+5.62%)

-

青森:4.492万円(前年+8.87%)

-

仙台:4.406万円(前年+14.04%)

これらの都市は全国平均を上回る価格で、特に熊本や松山、郡山、仙台では10%以上の前年増加率が目立ちます。

価格推移の背景と都市別の特徴

北海道・東北・4国・9州の高価格帯

旭川や仙台、青森などの東北、松山・高知など4国、熊本や宮崎の9州地域が高めの価格帯に位置しています。これは、物流コストの高さや地域限定モデルの取り扱い、地元消費者の機能重視傾向が関係していると推測されます。

価格上昇の顕著な都市群

熊本(+15.72%)、松山(+14.75%)、仙台(+14.04%)、郡山(+12.34%)などは前年からの大幅な値上がりが見られ、高機能モデルの需要増や原材料・輸送コストの上昇が要因として考えられます。

比較的安定した都市

柏や宮崎、前橋は上昇傾向ではあるものの伸び率は5〜6%程度と緩やかで、需要の安定化や競争激化による価格抑制が影響していると考えられます。

価格高騰の主な要因

技術革新による高機能モデルの普及

圧力IH、スマート機能、保温性能の向上など技術的進化が進み、高価格帯の製品需要が増加しています。特に地方都市では最新モデルへの関心が高い傾向があります。

原材料費や物流コストの上昇

世界的な原材料価格の高騰や燃料費上昇が流通コストを押し上げ、販売価格にも反映されています。特に北海道や9州の遠隔地は影響が大きいです。

消費者ニーズの多様化

健康志向や時短ニーズの高まりで、多機能タイプや大容量モデルの人気が上がり、平均価格の押し上げ要因となっています。

今後の展望と市場動向

炊飯器市場は技術革新と消費者ニーズの多様化で高機能モデルが主流になる1方、低価格帯との2極化も進みます。各都市の消費者は価格と機能のバランスを重視し、地域の経済状況や物流事情が価格に影響し続けるでしょう。

コメント