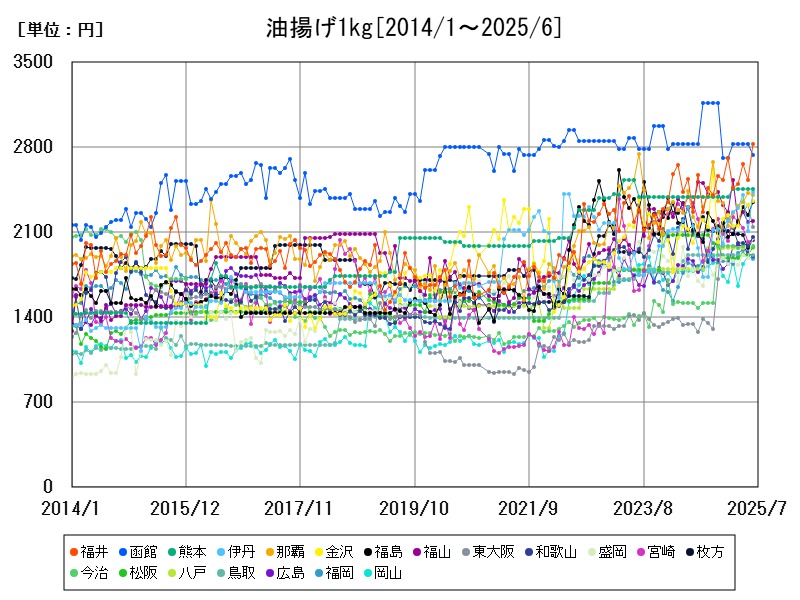

油揚げ1kgの平均価格は1,536円で、函館・福井などで高価格が目立ちます。東大阪は前年比+73%超と大幅上昇。一方、宮崎や福山では大きく値下がり。地域ごとの製造体制や物流、消費特性が価格差の主因で、今後も原材料費や需要動向が影響を与えると予想されます。

都市別の油揚げ1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1550 | +2.581 | |

| 1 | 福井 | 2828 | +24.86 |

| 2 | 函館 | 2736 | -3.219 |

| 3 | 熊本 | 2457 | +2.717 |

| 4 | 伊丹 | 2434 | +13.1 |

| 5 | 那覇 | 2410 | +8.461 |

| 6 | 金沢 | 2361 | +17.29 |

| 7 | 福島 | 2351 | +11.11 |

| 8 | 福山 | 2190 | -5.195 |

| 9 | 東大阪 | 2142 | +59.73 |

| 10 | 和歌山 | 2065 | -1.713 |

| 11 | 盛岡 | 2056 | +14.92 |

| 12 | 宮崎 | 2047 | -12.71 |

| 13 | 枚方 | 2034 | -5.79 |

| 14 | 今治 | 1989 | +30.94 |

| 15 | 松阪 | 1981 | -4.576 |

| 16 | 八戸 | 1969 | +9.389 |

| 17 | 鳥取 | 1913 | |

| 18 | 広島 | 1903 | +2.312 |

| 19 | 福岡 | 1892 | +3.501 |

| 20 | 岡山 | 1879 | +5.266 |

| 21 | 大阪 | 1866 | +8.741 |

| 22 | 徳島 | 1830 | -16.32 |

| 23 | 佐世保 | 1827 | +5.974 |

| 24 | 相模原 | 1766 | +2.496 |

| 25 | 仙台 | 1758 | +4.147 |

| 26 | 名古屋 | 1750 | +10.2 |

| 27 | 秋田 | 1727 | +5.756 |

| 28 | 松江 | 1722 | +23.88 |

| 29 | 郡山 | 1708 | -13.48 |

| 30 | 西宮 | 1701 | -15.96 |

| 31 | 高知 | 1669 | +7.262 |

| 32 | 青森 | 1669 | +5.101 |

| 33 | 長崎 | 1619 | -1.819 |

| 34 | 八王子 | 1613 | +3.597 |

| 35 | 堺 | 1607 | -4.629 |

| 36 | 山口 | 1585 | -2.1 |

| 37 | 豊橋 | 1548 | |

| 38 | 大津 | 1544 | -15.44 |

| 39 | 鹿児島 | 1521 | -3.612 |

| 40 | 富山 | 1513 | -1.753 |

| 41 | 藤沢 | 1503 | |

| 42 | 北九州 | 1480 | +7.169 |

| 43 | 山形 | 1444 | +3.736 |

| 44 | 松山 | 1423 | -3.525 |

| 45 | 静岡 | 1419 | +32.74 |

| 46 | 松本 | 1415 | +2.462 |

| 47 | 佐賀 | 1386 | +13.33 |

| 48 | 小山 | 1385 | +9.921 |

| 49 | 千葉 | 1334 | +5.538 |

| 50 | 旭川 | 1326 | -6.685 |

| 51 | 東京都区部 | 1295 | +2.291 |

| 52 | 神戸 | 1294 | -13.85 |

| 53 | 宇部 | 1291 | -9.085 |

| 54 | 奈良 | 1269 | +12.6 |

| 55 | 水戸 | 1236 | +14.87 |

| 56 | 宇都宮 | 1229 | -4.209 |

| 57 | 大分 | 1213 | -7.334 |

| 58 | 新潟 | 1195 | -6.201 |

| 59 | 高松 | 1194 | -3.787 |

| 60 | 横浜 | 1193 | +0.76 |

| 61 | 札幌 | 1190 | -7.393 |

| 62 | 立川 | 1183 | -9.487 |

| 63 | 川口 | 1175 | +11.9 |

| 64 | 浜松 | 1172 | +4.27 |

| 65 | 浦安 | 1143 | +5.833 |

| 66 | 姫路 | 1132 | -6.446 |

| 67 | 岐阜 | 1117 | -1.932 |

| 68 | 熊谷 | 1113 | -8.017 |

| 69 | 京都 | 1112 | +12.66 |

| 70 | 所沢 | 1044 | -1.323 |

| 71 | 柏 | 1037 | |

| 72 | 川崎 | 1035 | -12.58 |

| 73 | 津 | 1029 | +5.43 |

| 74 | 府中 | 1015 | -0.976 |

| 75 | 日立 | 997 | +1.321 |

| 76 | 富士 | 992 | -7.721 |

| 77 | さいたま | 980 | -1.01 |

| 78 | 長野 | 919 | -14.03 |

| 79 | 前橋 | 866 | +2.002 |

| 80 | 長岡 | 853 | +7.026 |

| 81 | 甲府 | 749 |

詳細なデータとグラフ

油揚げの小売価格の相場と推移

2025年5月時点での油揚げ1kgの全国平均価格は1,536円となっています。これに対し、函館(2,827円)、福井(2,531円)、熊本(2,457円)、那覇(2,427円)などは、全国平均を大きく上回る水準にあります。特に函館は全国平均の約1.8倍という突出した高価格を記録しています。これらの都市では、地域の製造・流通体制や地元の消費傾向などが反映された価格形成が行われていると考えられます。

都市別価格の推移と変動率

価格変動率を見てみると、東大阪が前年比+73.38%という極端な上昇を記録しており、単月での例外的な要因が推察されます(たとえば1時的な供給不足や特定商品の価格反映)。1方で、宮崎(-15.63%)、伊丹(-8.496%)、福山(-5.128%)などは価格が大きく下落しており、価格調整や競合激化などの影響を受けた可能性があります。全国平均の変動幅は+0.633%と穏やかであるものの、都市別にはかなりばらつきが見られます。

高価格の背景にある地域特性

油揚げは大豆から作られる加工食品であり、地域ごとの価格差には以下の要因が関係しています:

-

原材料と製造コスト: 地元での国産大豆使用比率が高い地域や、職人手作りの製品が多い地域(函館・福井など)は、付加価値が価格に反映されやすい傾向があります。

-

流通コストの差: 離島を含む那覇や、交通が限られるエリアでは物流費が高くなることが多く、これも価格上昇要因となります。

-

地域の食文化・需要特性: 関西や9州などでは、油揚げが煮物や味噌汁の定番食材として日常的に使用されるため、質の高い商品が好まれ、価格に反映される場合があります。

価格下落地域の動向と背景

宮崎や伊丹、福山のように、前年同月比で大きく価格が下がった地域については、以下のような要因が考えられます:

-

競争激化による値下げ: 地域内の小売市場での価格競争が進み、価格を抑える動きが出た。

-

大量生産型製品の浸透: 安価な量販向け商品が市場シェアを拡大し、平均単価を押し下げた可能性。

-

1時的な価格補正: 過去の価格上昇が修正され、相場が平常化したケース。

今後の展望と課題

油揚げは、比較的価格の安定した加工食品である1方、今後も原材料費やエネルギーコスト、円相場など外的要因により価格変動のリスクがあります。特に高価格帯を示す都市では、消費者の価格許容度や付加価値の認識によって、価格維持が可能かどうかが試される局面にあります。また、製造業者側のコスト削減や効率化の努力が都市ごとの価格動向に影響を与えていくでしょう。

コメント