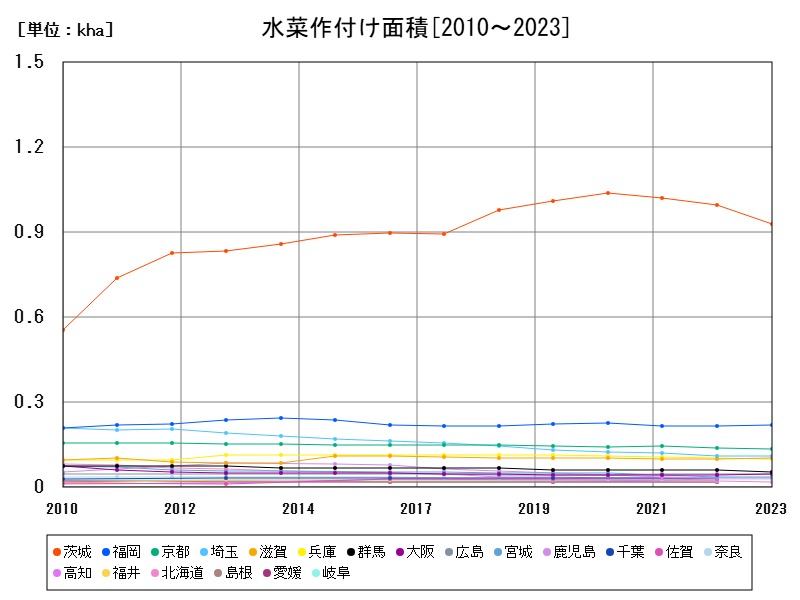

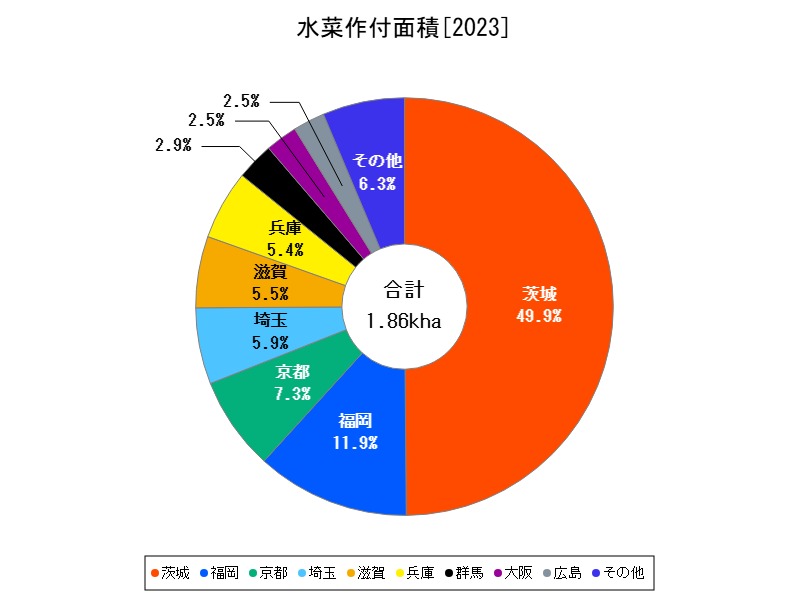

2023年の水菜作付け面積は全国2.22khaで前年比-4.31%。茨城が最大産地だが減少傾向。福岡・滋賀などでは増加が見られるが、全体として高齢化や気象影響で縮小基調。今後は施設栽培と販路連携が重要に。

水菜の栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2.22 | 100 | -4.31 | |

| 1 | 茨城 | 0.928 | 41.8 | -6.827 |

| 2 | 福岡 | 0.221 | 9.955 | +2.315 |

| 3 | 京都 | 0.135 | 6.081 | -3.571 |

| 4 | 埼玉 | 0.11 | 4.955 | |

| 5 | 滋賀 | 0.103 | 4.64 | +3 |

| 6 | 兵庫 | 0.1 | 4.505 | -4.762 |

| 7 | 群馬 | 0.054 | 2.432 | -10 |

| 8 | 広島 | 0.046 | 2.072 | |

| 9 | 大阪 | 0.046 | 2.072 | +2.222 |

| 10 | 宮城 | 0.036 | 1.622 | -5.263 |

| 11 | 鹿児島 | 0.034 | 1.532 | |

| 12 | 奈良 | 0.028 | 1.261 | -3.448 |

| 13 | 北海道 | 0.02 | 0.901 | -4.762 |

詳細なデータとグラフ

水菜の現状と今後

水菜は、シャキシャキした食感と淡泊な味わいで、鍋物・サラダ・漬物などに幅広く用いられる葉物野菜です。かつては関西を中心に伝統野菜として栽培されてきましたが、近年では周年供給を可能にする施設栽培や水耕栽培が普及し、全国に広がっています。1方で、他の葉物野菜との競合や価格低迷、気象変動の影響により、生産は減少傾向にあります。

全国の作付け動向 ― 緩やかな減少とその背景

2023年の全国の水菜作付け面積は2.22khaで、前年から-4.31%の減少となりました。水菜は軽量で痛みやすいため地場消費が中心となりやすく、生産地の規模や動向は地域の需要・出荷体制に大きく左右されます。減少傾向の主な背景には、以下のような要因があります:

-

消費者ニーズの多様化(ベビーリーフなどとの競合)

-

天候不順による収量・品質の不安定化

-

担い手不足や農業人口の高齢化

都道府県別の生産動向と特徴

茨城県(0.928kha/前年比 -6.827%)

水菜の最大の生産地である茨城県は、首都圏への出荷を主軸に大規模な施設栽培を展開しています。全国作付け面積の約40%を占めるものの、近年は気候変動による病害リスクや他作物との競合、価格の乱高下により減少傾向です。

福岡県(0.221kha/前年比 +2.315%)

9州最大の生産地であり、地元需要と西日本全体への出荷拠点として機能しています。温暖な気候と適度な降雨量により周年栽培が可能で、わずかに増加を記録しています。設備更新や若手3入の動きも見られ、安定性が高い地域です。

京都府(0.135kha/前年比 -3.571%)

水菜の「発祥地」とされる京都では、伝統的な品種「京菜」の栽培も含めて文化的価値が高い1方、生産規模としては限られます。都市近郊型農業の担い手不足と高コスト体質が生産の縮小に影響しています。

埼玉県(0.11kha/前年比データなし)

首都圏への供給基地としての役割を担っていますが、都市化の進展により農地が減少し、生産規模は縮小傾向です。近年では水耕や簡易施設による出荷が増えていますが、大規模化は困難な地域といえます。

滋賀県(0.103kha/前年比 +3%)

滋賀は近畿圏の中でも農業振興に力を入れており、水菜の出荷量も堅調です。施設栽培を中心に品質重視の取り組みが行われており、わずかに増加傾向です。

兵庫県(0.100kha/前年比 -4.762%)

関西市場への出荷を担う地域ですが、他の葉物野菜(小松菜やチンゲンサイなど)との生産競合が起きており、水菜への注力がやや後退気味です。担い手不足も響いています。

群馬県(0.054kha/前年比 -10%)

関東北部からの出荷を支える産地ですが、2023年は大幅な減少が記録されました。天候不順や施設の老朽化、価格の低迷などが要因とみられます。今後の回復には構造改革が必要です。

広島県・大阪府(各0.046kha/広島データなし、大阪 +2.222%)

広島と大阪はいずれも規模は小さいながらも、地場消費に対応した近郊農業が中心です。大阪では地産地消の需要や飲食店向けの安定した販路があり、微増傾向を維持しています。

宮城県(0.036kha/前年比 -5.263%)

寒冷地であり冬季の露地栽培には適していないため、施設導入の遅れが生産減少に直結しています。全体的に地場向け供給に留まり、大きな伸びは期待しづらい地域です。

将来の見通しと課題

成長限界と再編の兆し

水菜の全国的な需要は1定程度で頭打ちとなっており、今後の生産拡大には限界があります。生産は今後、消費地近郊や施設の集約化が可能な1部地域に集約されていく可能性が高いでしょう。

ICT・水耕・少量多品目への移行

茨城・福岡などの主要産地では、ICTを活用した環境制御型施設や、LED栽培などの水耕栽培の高度化が今後の主力になります。また、サラダミックスやカット野菜用の小規模栽培も今後の1手となりそうです。

高齢化と小規模経営の限界

特に京都・大阪などの伝統的産地では、高齢化や小規模経営による撤退が目立ちます。後継者不足の地域では、法人化や新規就農支援などの制度的支えが不可欠です。

外食・加工業との連携強化

水菜は日持ちが短いため、カット野菜や惣菜、外食チェーンとの契約栽培が有効です。規格化・安定供給が可能な法人経営体とのマッチングが今後の方向性となります。

まとめ

水菜栽培は、関東・関西を中心とした地場供給と1部大規模施設産地による広域出荷という2極化が進んでいます。今後の市場拡大は限られるものの、安定供給体制の確立や加工向け販路の拡大によって、1定の持続可能性は見込まれます。需要と供給のマッチング、効率化、担い手育成が今後の鍵を握るでしょう。

コメント