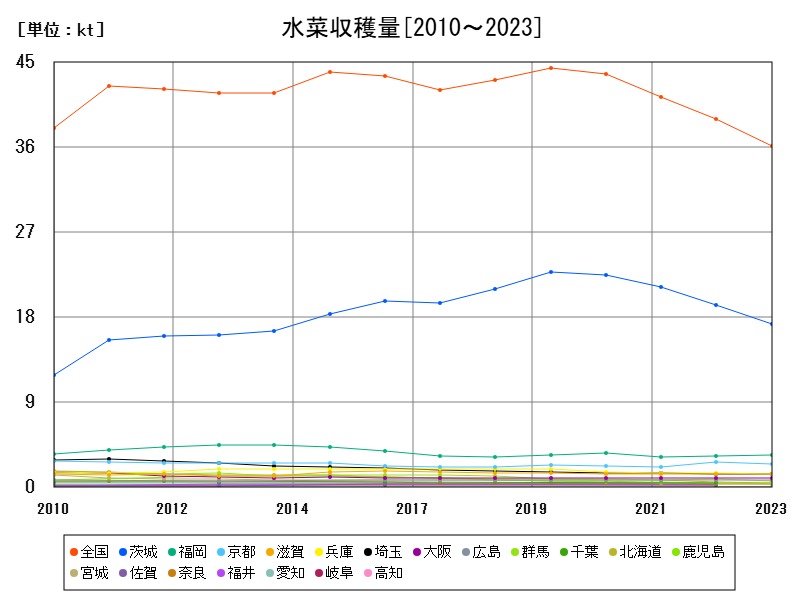

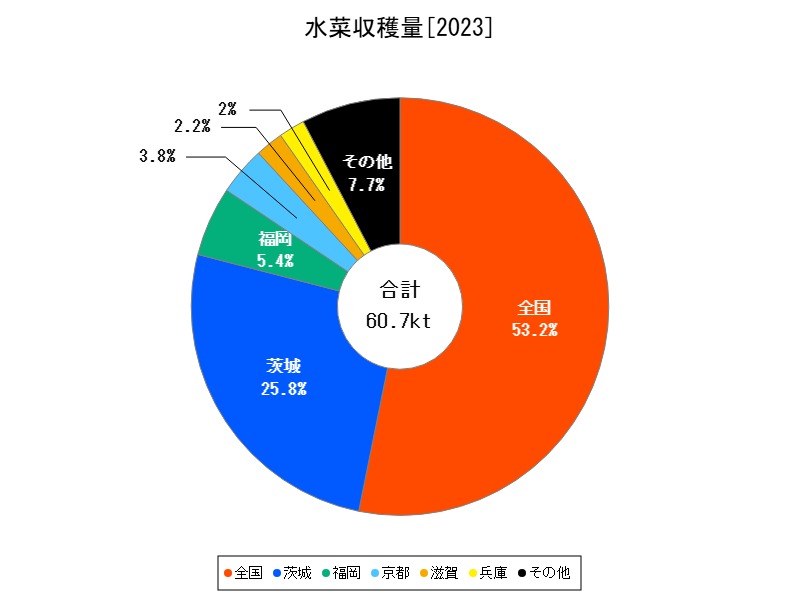

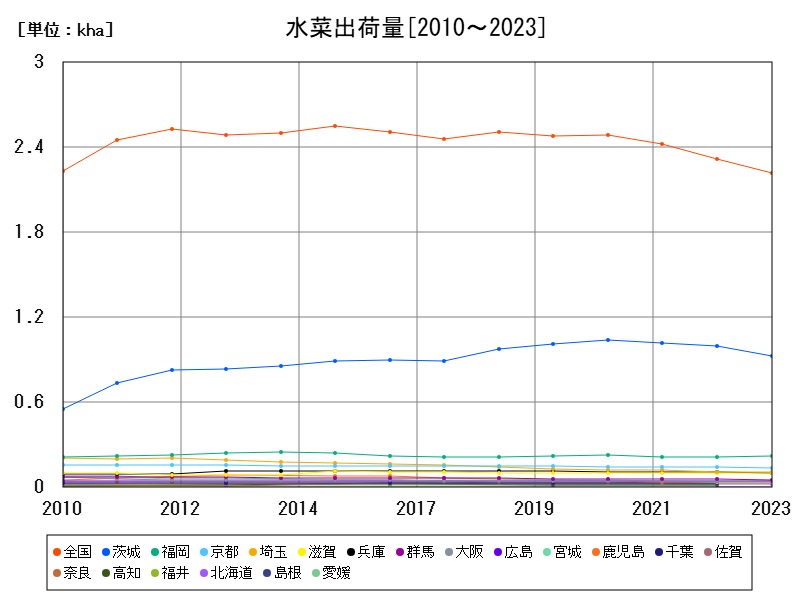

2023年の水菜全国収穫量は前年比-7.4%の36.1千トンと減少。茨城が圧倒的主産地だが、二桁減。福岡や滋賀など一部で増加。高コスト・高温障害による生産縮小傾向が見られる。今後は分散型生産や省力化、ブランド戦略が鍵となる。

水菜の収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 36.1 | 100 | -7.436 | |

| 1 | 茨城 | 17.3 | 47.92 | -10.36 |

| 2 | 福岡 | 3.43 | 9.501 | +4.573 |

| 3 | 京都 | 2.5 | 6.925 | -8.425 |

| 4 | 滋賀 | 1.45 | 4.017 | +2.837 |

| 5 | 兵庫 | 1.42 | 3.934 | -7.19 |

| 6 | 埼玉 | 1.38 | 3.823 | |

| 7 | 大阪 | 0.943 | 2.612 | -2.077 |

| 8 | 広島 | 0.823 | 2.28 | +4.046 |

| 9 | 群馬 | 0.697 | 1.931 | -17.02 |

| 10 | 北海道 | 0.48 | 1.33 | -11.76 |

| 11 | 鹿児島 | 0.445 | 1.233 | -5.117 |

| 12 | 宮城 | 0.367 | 1.017 | -11.35 |

| 13 | 奈良 | 0.353 | 0.978 | -11.08 |

水菜の出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 3.23 | 100 | -7.45 | |

| 1 | 茨城 | 1.57 | 48.61 | -10.29 |

| 2 | 福岡 | 0.327 | 10.12 | +2.188 |

| 3 | 京都 | 0.228 | 7.059 | -8.434 |

| 4 | 滋賀 | 0.131 | 4.056 | +3.15 |

| 5 | 兵庫 | 0.123 | 3.808 | -7.519 |

| 6 | 埼玉 | 0.12 | 3.715 | |

| 7 | 大阪 | 0.0899 | 2.783 | -0.663 |

| 8 | 群馬 | 0.0604 | 1.87 | -17.03 |

| 9 | 広島 | 0.0481 | 1.489 | +4.113 |

| 10 | 北海道 | 0.0438 | 1.356 | -14.62 |

| 11 | 鹿児島 | 0.0389 | 1.204 | -4.657 |

| 12 | 奈良 | 0.0341 | 1.056 | -11.2 |

| 13 | 宮城 | 0.0304 | 0.941 | -11.37 |

詳細なデータとグラフ

水菜の現状と今後

2023年の全国の水菜収穫量は36.1千トン(前年比 -7.436%)、出荷量は3.23万トン(同 -7.45%)と、前年からやや大きな減少が見られました。水菜はサラダや鍋物に使われる用途の広い葉物野菜ですが、傷みやすさ・保存性の弱さから、流通や価格の影響を受けやすい傾向があります。

減少の背景には、生産者の高齢化、燃料費高騰による施設運営の負担増、気候変動による品質不安定化など、複数の要因が複雑に絡んでいると考えられます。

主産地・茨城県の生産力と減少傾向

茨城県(17.3kt/-10.36%、1.57万t/-10.29%)

茨城県は全国の水菜の約半分を生産する圧倒的な主産地です。関東平野の地形を活かした平坦で大規模な施設栽培が中心であり、関東圏への物流の利便性も高い地域です。

しかし2023年は、2桁の減少率(収穫・出荷ともに約-10%)を記録しました。これは、資材費やエネルギーコストの上昇、温暖化による病害虫リスクの増大が背景にあると見られ、今後の安定供給の継続には施設の省力化・自動化が必要とされます。

西日本の伝統産地と拡大傾向地域

福岡県(3.43kt/+4.573%、0.327万t/+2.188%)

福岡県は、9州地域の供給拠点であり、2023年は数少ない増加を示した県です。冬季でも比較的温暖な気候を背景に、露地と簡易施設の組み合わせによって通年出荷が可能です。今後も9州内外への安定供給地としての役割が拡大していく可能性があります。

京都府(2.5kt/-8.425%、0.228万t/-8.434%)

京都は、水菜の伝統的な原産地として知られ、特に「京水菜」の名でブランド価値があります。ただし、収穫量・出荷量ともに減少傾向であり、伝統農業の縮小・担い手不足が響いています。今後は地元需要や観光業との連携による地産地消型の価値訴求が課題となります。

滋賀県(1.45kt/+2.837%、0.131万t/+3.15%)

滋賀は関西圏の都市需要に近く、水菜の新興・安定産地のひとつです。2023年には増加を見せており、地場需要と小規模施設栽培の両立によって堅調な生産が続いています。今後も安定成長が期待できる地域です。

その他の地域の現状と課題

兵庫県(1.42kt/-7.19%、0.123万t/-7.519%)

兵庫は温暖な気候と広い平地を活かした中規模の生産地ですが、2023年は減少傾向。主に県内消費向けで、高品質な商品作りが進められていますが、生産体制の維持に課題があります。

埼玉県(1.38kt/データ収穫量あり、出荷量0.12万t)

埼玉は首都圏への供給地として機能していますが、他産地との競合が激しく、生産増加には限界があります。都市近郊型農業の中で、少量高付加価値型モデルへの転換が求められる段階です。

大阪府(0.943kt/-2.077%、0.0899万t/-0.663%)

大阪は地場需要が多く、生産量自体は小規模ながら安定供給型です。地元スーパーや直売所向けが中心で、急激な拡大は見込めないものの、地域内での経済循環モデルが今後の鍵になります。

群馬県(0.697kt/-17.02%、0.0604万t/-17.03%)

群馬は施設栽培も多く見られますが、2023年は全国でも最大の減少率を記録しました。燃料費の高騰が特に響いたと考えられ、採算性の見直しと生産縮小が現実化している可能性があります。

寒冷地・北海道の特殊性

北海道(0.48kt/-11.76%、0.0438万t/-14.62%)

北海道は夏季限定での水菜栽培が行われており、本州で生産が難しい時期の供給源として貴重です。ただし、2023年は生産・出荷ともに2桁減少し、気候変動や人手不足の影響が顕在化しています。今後は気候対応型品種の開発や、高緯度地での栽培技術の確立が課題です。

今後の展望と課題

安定供給体制の再構築

水菜は需要の変動が比較的少ないため、年間を通じた安定出荷が求められる品目です。茨城のような1大産地に依存する体制から、各地域の適地適作による分散型供給モデルへの転換が必要です。

高騰コストへの対応

水菜は葉物の中でも収穫・選別・包装に手間がかかるため、人件費やエネルギーコストの影響が大きい作物です。今後は、省力機械やAI選別機の導入が鍵となり、特に若手農業者や法人経営による導入が期待されます。

ブランド化・多用途化

水菜は「京水菜」や「サラダ水菜」といったブランド展開も見られます。地域ブランドの育成や、カット野菜・総菜向け商品化によって市場価値を高める工夫が今後も重要です。

コメント