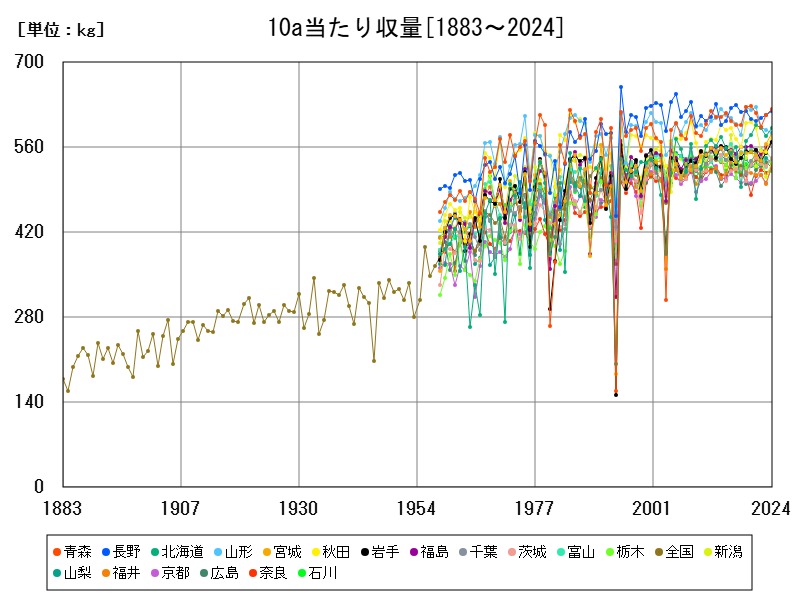

2024年の水稲10a当たり収量は全国平均540kgで、青森・長野が600kg超を記録。北海道や東北各県でも高水準を維持し、機械化や品種改良が寄与。都市近郊の千葉・茨城も堅調。スマート農業の普及と品種選定が今後の鍵となる。地域格差への対応も重要課題。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 540 | 100 | +1.313 | |

| 1 | 青森 | 623 | 115.4 | +1.466 |

| 2 | 長野 | 620 | 114.8 | +0.977 |

| 3 | 北海道 | 592 | 109.6 | +2.245 |

| 4 | 山形 | 583 | 108 | -1.019 |

| 5 | 宮城 | 583 | 108 | +3.004 |

| 6 | 秋田 | 582 | 107.8 | +5.435 |

| 7 | 福島 | 569 | 105.4 | +1.426 |

| 8 | 岩手 | 569 | 105.4 | +3.267 |

| 9 | 千葉 | 569 | 105.4 | +2.154 |

| 10 | 茨城 | 542 | 100.4 | +2.264 |

| 11 | 栃木 | 540 | 100 | -2.351 |

| 12 | 富山 | 540 | 100 | +2.273 |

| 13 | 新潟 | 536 | 99.26 | +4.892 |

| 14 | 山梨 | 534 | 98.89 | -1.476 |

| 15 | 福井 | 531 | 98.33 | +6.2 |

| 16 | 京都 | 527 | 97.59 | +4.98 |

| 17 | 広島 | 526 | 97.41 | -1.682 |

| 18 | 奈良 | 526 | 97.41 | +1.741 |

| 19 | 石川 | 521 | 96.48 | +0.579 |

| 20 | 滋賀 | 517 | 95.74 | +2.579 |

| 21 | 熊本 | 516 | 95.56 | -0.386 |

| 22 | 山口 | 513 | 95 | +0.588 |

| 23 | 岡山 | 510 | 94.44 | -0.778 |

| 24 | 和歌山 | 506 | 93.7 | |

| 25 | 島根 | 505 | 93.52 | -1.942 |

| 26 | 佐賀 | 505 | 93.52 | -3.071 |

| 27 | 鳥取 | 502 | 92.96 | +4.366 |

| 28 | 愛媛 | 502 | 92.96 | -0.594 |

| 29 | 群馬 | 499 | 92.41 | -0.992 |

| 30 | 愛知 | 497 | 92.04 | +3.542 |

| 31 | 香川 | 491 | 90.93 | -1.008 |

| 32 | 大分 | 491 | 90.93 | |

| 33 | 兵庫 | 491 | 90.93 | -1.207 |

| 34 | 長崎 | 487 | 90.19 | -0.205 |

| 35 | 三重 | 485 | 89.81 | -3.194 |

| 36 | 静岡 | 484 | 89.63 | -6.744 |

| 37 | 岐阜 | 483 | 89.44 | -0.207 |

| 38 | 大阪 | 483 | 89.44 | -3.976 |

| 39 | 神奈川 | 481 | 89.07 | -3.607 |

| 40 | 宮崎 | 481 | 89.07 | -1.029 |

| 41 | 埼玉 | 476 | 88.15 | -1.653 |

| 42 | 鹿児島 | 470 | 87.04 | -3.093 |

| 43 | 徳島 | 470 | 87.04 | +0.213 |

| 44 | 福岡 | 467 | 86.48 | -2.708 |

| 45 | 高知 | 453 | 83.89 | -0.22 |

| 46 | 東京 | 414 | 76.67 | -1.193 |

| 47 | 沖縄 | 326 | 60.37 | +1.558 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2024年における全国の水稲10a当たり収量(子実用)は540kgで、前年より+1.313%の増加を示しました。これは近年の気象条件の安定や栽培技術の向上、品種改良、施肥設計の高度化によるものと考えられます。

10a当たり収量(反収)は、米づくりにおける単位面積あたりの効率を示す重要な指標であり、生産性・コスト・収益性の判断材料になります。以下では都道府県別の収量動向を分析し、その背景と将来の可能性を探ります。

青森・長野 ― 高冷地でもトップクラスの収量

-

青森県(623kg, +1.466%)

-

全国比で115.4%と最も高い収量を記録。冷涼地でありながら日較差と日照条件を活かし、高品質かつ高収量を実現。

-

集約的な経営と品種選定(晩成・高温耐性)も寄与し、今後も高位安定が見込まれる。

-

-

長野県(620kg, +0.977%)

-

中山間地が多いにもかかわらず、高い生産性を維持。技術導入率の高さや有機・特別栽培米への取組が品質・収量両面で成果を上げている。

-

精密な水管理や高地気象の利用で、今後も安定した収量が見込まれる。

-

北海道 ― 機械化とスケールメリットによる収量増

-

北海道(592kg, +2.245%)

-

全国比109.6%で、広大な圃場と高度な機械化、選抜された耐冷品種の活用が強み。

-

気候リスクが比較的小さく、今後も緩やかな収量増が期待できる。新技術導入も先進的でモデル地域として注目。

-

東北主要県(山形・宮城・秋田・福島・岩手) ― 品質と量のバランス型

-

山形県(583kg, -1.019%)

-

全国比108%。高品質米「つや姫」のブランド重視がやや収量に影響か。高品質を優先しつつも収量は高水準。

-

今後は病害虫管理や収量重視型品種の導入で回復の余地あり。

-

-

宮城県(583kg, +3.004%)

-

同じく全国比108%。大型圃場を生かした経営と高性能機械化が安定収量に寄与。2024年は大幅増加が見られた。

-

品種多様化による収量と食味の両立が今後の鍵。

-

-

秋田県(582kg, +5.435%)

-

全国比107.8%。前年からの増加率が最も高く、気象条件の好転と品種の選抜が功を奏した可能性。

-

近年は「サキホコレ」など新品種導入により技術と品種の刷新が進行中。

-

-

福島県(569kg, +1.426%)/岩手県(569kg, +3.267%)

-

両県とも全国比105.4%。福島は災害後の回復が進み、圃場整備と機械化が効率向上に寄与。

-

岩手は冷涼な気候にも関わらず年々改善傾向。2024年は顕著な回復。

-

関東地域(千葉・茨城) ― 都市近郊でも高収量の実現

-

千葉県(569kg, +2.154%)

-

全国比105.4%。都市化圧がある中で、集約化や法人経営により高収量を維持。

-

有機栽培・特別栽培と高収量の両立を目指す農家も増加。

-

-

茨城県(542kg, +2.264%)

-

全国平均をわずかに上回る100.4%。大規模な土地利用や栽培技術の安定が特徴。

-

今後の課題は品質とのバランスと、気候変動リスクへの対応力。

-

将来予測と収量の持続可能性

今後の10a当たり収量については、以下のような動向が予想されます:

-

スマート農業(自動水管理・AI診断・ドローン散布)による均1化・効率化

-

品種改良(高温耐性・耐病性)の進展により、気象リスク軽減

-

土壌管理・施肥設計の高度化による単位収量の底上げ

-

1方で、高齢化や担い手不足による技術継承・実践不足の地域的格差

これらにより、全国的には今後も緩やかな収量増が期待されますが、地域間の技術力・経営力による差が拡大する可能性も否めません。収量の持続性と食味・品質のバランスを取ることが、これからの稲作における核心課題となります。

コメント