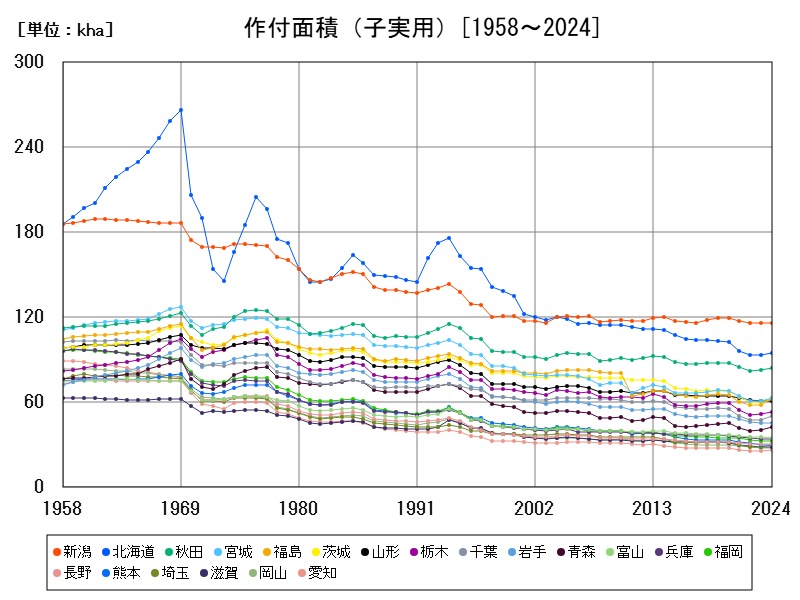

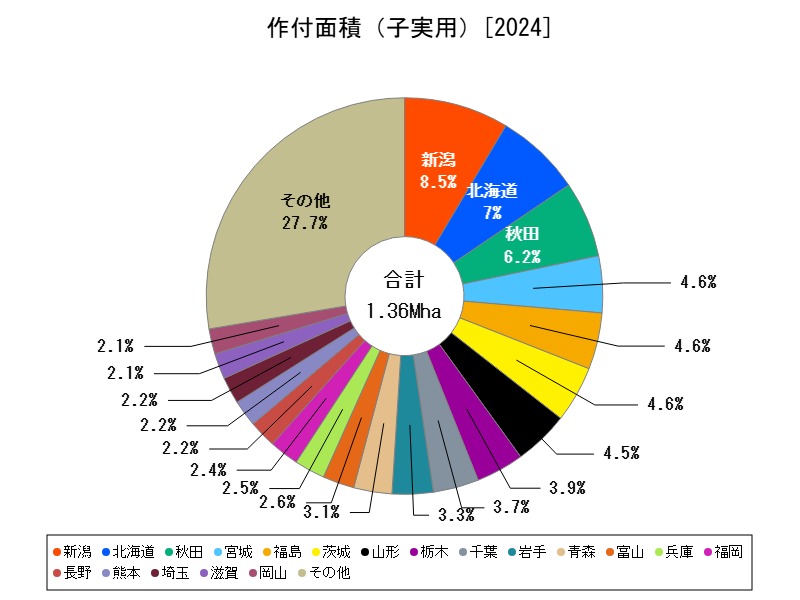

2024年の水稲(子実用)作付面積は全国で135.9万haとなり、前年から+1.116%増加。新潟・北海道が依然としてトップを占め、福島や千葉では顕著な増加傾向。スマート農業や地域ブランド米の導入が面積維持に寄与し、今後も地域特性を活かした再編が鍵となる。

作付面積(子実用)のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 135.9 | 100 | +1.116 | |

| 1 | 新潟 | 11.62 | 8.55 | +0.345 |

| 2 | 北海道 | 9.5 | 6.99 | +1.822 |

| 3 | 秋田 | 8.42 | 6.196 | +1.446 |

| 4 | 宮城 | 6.28 | 4.621 | +3.12 |

| 5 | 福島 | 6.27 | 4.614 | +7.363 |

| 6 | 茨城 | 6.25 | 4.599 | +4.69 |

| 7 | 山形 | 6.08 | 4.474 | -0.328 |

| 8 | 栃木 | 5.3 | 3.9 | +3.113 |

| 9 | 千葉 | 5.06 | 3.723 | +6.08 |

| 10 | 岩手 | 4.55 | 3.348 | +0.664 |

| 11 | 青森 | 4.24 | 3.12 | +4.691 |

| 12 | 富山 | 3.5 | 2.575 | -0.568 |

| 13 | 兵庫 | 3.4 | 2.502 | -0.585 |

| 14 | 福岡 | 3.26 | 2.399 | -0.61 |

| 15 | 長野 | 3.03 | 2.23 | -0.98 |

| 16 | 熊本 | 2.97 | 2.185 | -1 |

| 17 | 埼玉 | 2.96 | 2.178 | +4.225 |

| 18 | 滋賀 | 2.84 | 2.09 | +0.353 |

| 19 | 岡山 | 2.8 | 2.06 | +0.719 |

| 20 | 愛知 | 2.62 | 1.928 | +1.55 |

| 21 | 三重 | 2.49 | 1.832 | -1.19 |

| 22 | 福井 | 2.35 | 1.729 | +0.858 |

| 23 | 佐賀 | 2.24 | 1.648 | +0.901 |

| 24 | 石川 | 2.23 | 1.641 | -4.701 |

| 25 | 岐阜 | 2.11 | 1.553 | +1.932 |

| 26 | 広島 | 2.06 | 1.516 | -2.37 |

| 27 | 大分 | 1.8 | 1.325 | -1.639 |

| 28 | 鹿児島 | 1.71 | 1.258 | -0.581 |

| 29 | 山口 | 1.68 | 1.236 | -1.754 |

| 30 | 島根 | 1.59 | 1.17 | -1.242 |

| 31 | 静岡 | 1.45 | 1.067 | -3.974 |

| 32 | 宮崎 | 1.45 | 1.067 | -1.361 |

| 33 | 群馬 | 1.43 | 1.052 | +2.878 |

| 34 | 京都 | 1.36 | 1.001 | -1.449 |

| 35 | 愛媛 | 1.27 | 0.935 | -0.781 |

| 36 | 鳥取 | 1.18 | 0.868 | -0.84 |

| 37 | 高知 | 1.03 | 0.758 | |

| 38 | 徳島 | 0.989 | 0.728 | +1.436 |

| 39 | 香川 | 0.982 | 0.723 | -3.725 |

| 40 | 長崎 | 0.942 | 0.693 | -5.8 |

| 41 | 奈良 | 0.8 | 0.589 | -3.03 |

| 42 | 和歌山 | 0.568 | 0.418 | -1.73 |

| 43 | 山梨 | 0.468 | 0.344 | -1.474 |

| 44 | 大阪 | 0.429 | 0.316 | -3.378 |

| 45 | 神奈川 | 0.284 | 0.209 | -0.351 |

| 46 | 沖縄 | 0.0599 | 0.0441 | +3.993 |

| 47 | 東京 | 0.0107 | 0.00787 | -3.604 |

詳細なデータとグラフ

作付面積(子実用)の現状と今後

2024年の日本全体における水稲(子実用)の作付面積は135.9万ヘクタール(ha)であり、前年より+1.116%の増加となりました。長期的には減少傾向が続いてきたものの、近年は局地的な回復傾向が見られ、特に再編成された農地や企業農業の拡大、国による水田活用施策の強化が背景にあります。また、価格高騰による主食米需要の安定や飼料用米との兼用見直しも影響しています。

新潟県 ― 日本1の稲作地の維持と課題

新潟県は11.62万haで全国の8.55%を占め、依然として日本1の作付面積を誇ります。前年より+0.345%の微増ですが、高齢化や中山間地域の耕作放棄地が進む中、農業法人や集落営農による面積維持が重要な課題です。「魚沼産コシヒカリ」をはじめとした高級ブランド米の継続的需要に支えられていますが、今後は高付加価値化と流通強化による生産効率の向上が焦点となります。

北海道 ― 気候と農地規模を活かした拡大型農業

北海道は9.5万ha(6.99%)で全国2位。+1.822%の増加を記録し、大規模農地の活用が進んでいます。特に水田の区画整理とICTを活用したスマート農業の導入が功を奏しており、作期の安定とともに収量と品質の両立が可能となっています。飼料用米や輸出用米への展開も活発で、今後の全国的なモデルケースとなる地域です。

東北各県(秋田・宮城・福島・山形・岩手)― 多様な回復傾向と再生戦略

-

秋田県(8.42万ha, +1.446%):減反政策終了後の生産回復が続き、県独自の「秋田米」ブランド戦略も奏功。気候に恵まれ、持続可能な生産体制が進行中です。

-

宮城県(6.28万ha, +3.12%):地震災害からの復興後、作付けが安定し、地域1体となった営農組織が拡大。作付け拡大の伸び率も高水準です。

-

福島県(6.27万ha, +7.363%):本年最も大きな伸びを見せた県の1つ。風評被害の克服と再興ブランド米「天のつぶ」などの支援政策が大きく寄与。

-

山形県(6.08万ha, -0.328%):唯1減少したが、その背景には1部中山間地での耕作放棄や転作の影響。「つや姫」などの高品質米の展開は引き続き強み。

-

岩手県(4.55万ha, +0.664%):緩やかな回復を維持しており、「銀河のしずく」などの新ブランド米の育成に注力。

東北は日本の稲作の中核地域でありながら、個別の行政支援や地形的課題によって差異が大きく、今後も県ごとの柔軟な農政が求められます。

関東地方(茨城・栃木・千葉)― 都市近郊の農業の利点を活かす

-

茨城県(6.25万ha, +4.69%):関東の中で最も作付面積が広く、企業3入や直販モデルの発展により、農業の集約化が進展中。輸出向け米や加工用米の需要が新たな動きに。

-

栃木県(5.3万ha, +3.113%):平坦で広い農地を活かし、安定的な作付けが可能。高齢化による担い手不足はあるが、法人化により維持。

-

千葉県(5.06万ha, +6.08%):関東で最大の伸び率。スマート農機の導入や若手の農業3加が奏功。都市圏の需要を吸収する流通強化が強み。

これらの地域は都市部に近く、販売・流通の安定性に加えて、農産物ブランドの立地優位性を活かした展開が今後も拡大していくと予想されます。

今後の全国的な予測と構造的課題

作付面積の全国的な回復傾向は1時的なものではなく、需要の持ち直しと耕作放棄地対策、政府による水田再生支援政策による影響と考えられます。しかしながら、長期的には担い手不足や人口減少、農地の宅地化、農業従事者の高齢化といった構造的問題が残ります。

その1方で、スマート農業、ドローン管理、気象AI予測などの技術的進展により、少人数でも効率的に農地を維持・活用できる体制が構築されつつあります。今後は県ごとの地理的・社会的背景に合わせた地域農業モデルの確立が求められます。

コメント