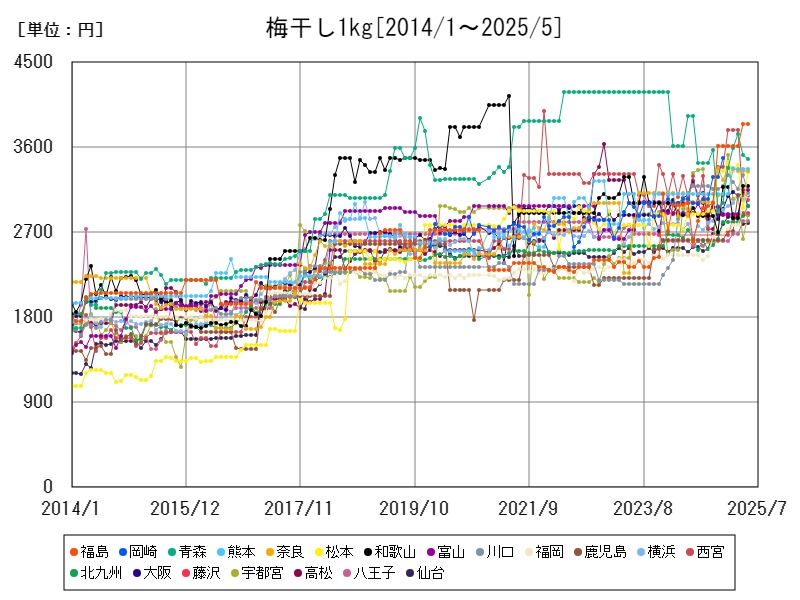

2025年5月の梅干し1kgの全国平均価格は2464円で、福島や福岡、奈良などで高価格が目立つ。前年同月比では平均2.285%の上昇で、福島や福岡は20%以上の大幅増加。一方、青森は価格が下落。価格高騰の背景には梅の生産減少、製造コスト上昇、品質志向の高まりがあり、安定供給とコスト削減が今後の課題となっている。

都市別の梅干し1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2482 | +3.377 | |

| 1 | 和歌山 | 4103 | +38.52 |

| 2 | 福島 | 3842 | +48.11 |

| 3 | 奈良 | 3775 | +25.12 |

| 4 | 青森 | 3517 | -10.58 |

| 5 | 熊本 | 3374 | +8.628 |

| 6 | 松本 | 3340 | +15.45 |

| 7 | 藤沢 | 3233 | |

| 8 | 東大阪 | 3199 | +27.55 |

| 9 | 富山 | 3147 | +8.182 |

| 10 | 福岡 | 3120 | +26.98 |

| 11 | 川口 | 3120 | -2.102 |

| 12 | 鹿児島 | 3097 | +18.3 |

| 13 | 横浜 | 3093 | +16.1 |

| 14 | 西宮 | 3039 | -7.713 |

| 15 | 北九州 | 2983 | +12.91 |

| 16 | 大阪 | 2962 | -8.608 |

| 17 | 仙台 | 2827 | +11.04 |

| 18 | 新潟 | 2778 | -1.594 |

| 19 | 高松 | 2762 | -8.27 |

| 20 | 山口 | 2755 | +4.753 |

| 21 | 柏 | 2734 | |

| 22 | 八王子 | 2684 | +5.09 |

| 23 | 甲府 | 2679 | -15.7 |

| 24 | 千葉 | 2638 | +8.337 |

| 25 | 宇都宮 | 2614 | -21.53 |

| 26 | 京都 | 2607 | +2.035 |

| 27 | 福井 | 2588 | +11.31 |

| 28 | 相模原 | 2527 | +11.67 |

| 29 | 広島 | 2525 | +5.781 |

| 30 | 枚方 | 2521 | +3.066 |

| 31 | 函館 | 2513 | |

| 32 | 神戸 | 2512 | +0.803 |

| 33 | 姫路 | 2510 | +34.22 |

| 34 | 岐阜 | 2489 | |

| 35 | 那覇 | 2479 | +9.982 |

| 36 | 八戸 | 2477 | +15.42 |

| 37 | 金沢 | 2464 | +19.5 |

| 38 | 長崎 | 2450 | |

| 39 | 長岡 | 2407 | +9.509 |

| 40 | 高知 | 2391 | +7.364 |

| 41 | 岡山 | 2383 | +2.099 |

| 42 | 静岡 | 2369 | +12.86 |

| 43 | 前橋 | 2353 | +4.811 |

| 44 | 宇部 | 2339 | +4.373 |

| 45 | 札幌 | 2337 | +2.455 |

| 46 | 日立 | 2328 | -1.272 |

| 47 | 旭川 | 2317 | |

| 48 | 立川 | 2311 | -1.113 |

| 49 | 水戸 | 2288 | +4.475 |

| 50 | 東京都区部 | 2282 | -2.228 |

| 51 | 豊橋 | 2277 | |

| 52 | 川崎 | 2270 | +4.801 |

| 53 | 伊丹 | 2229 | -24.21 |

| 54 | 今治 | 2223 | -11.22 |

| 55 | 名古屋 | 2215 | -3.905 |

| 56 | 所沢 | 2182 | +11.27 |

| 57 | 浜松 | 2179 | +0.138 |

| 58 | 佐賀 | 2173 | +0.602 |

| 59 | 松山 | 2171 | +9.536 |

| 60 | 大分 | 2140 | -7.917 |

| 61 | 秋田 | 2133 | |

| 62 | 富士 | 2132 | +3.395 |

| 63 | 松阪 | 2115 | -15.33 |

| 64 | 堺 | 2082 | -23.99 |

| 65 | 宮崎 | 2060 | +7.628 |

| 66 | 長野 | 2044 | +4.126 |

| 67 | 福山 | 2032 | -2.868 |

| 68 | 浦安 | 1996 | +1.785 |

| 69 | 山形 | 1977 | |

| 70 | 大津 | 1972 | +13.4 |

| 71 | 佐世保 | 1971 | +7.295 |

| 72 | 府中 | 1957 | -44.18 |

| 73 | 鳥取 | 1956 | |

| 74 | さいたま | 1928 | -12.12 |

| 75 | 熊谷 | 1878 | +2.399 |

| 76 | 郡山 | 1818 | +6.006 |

| 77 | 徳島 | 1799 | -3.175 |

| 78 | 小山 | 1797 | -2.337 |

| 79 | 津 | 1772 | -2.099 |

| 80 | 松江 | 1679 | -10.12 |

| 81 | 盛岡 | 1665 | +5.047 |

詳細なデータとグラフ

梅干しの小売価格の相場と推移

2025年5月時点の梅干し1kgの全国平均価格は2464円です。価格が特に高い都市は以下の通りで、東北や9州、関西など地域が広く分布しています。

-

福島:3842円

-

青森:3472円

-

熊本:3374円

-

奈良:3353円

-

松本:3340円

-

和歌山:3195円

-

富山:3147円

-

川口:3120円

-

福岡:3110円

-

鹿児島:3097円

特に福島が突出して高く、その他東北や9州、西日本の各地でも高価格帯が確認されます。

前年同月比の価格変動と傾向

前年同月比の全国平均増加率は+2.285%とやや上昇傾向です。都市別の増減は以下の通りです。

-

福島:+27.64%

-

青森:-11.72%

-

熊本:+8.628%

-

奈良:+16.83%

-

松本:+15.45%

-

和歌山:+11.01%

-

富山:+8.182%

-

福岡:+26.58%

-

鹿児島:+18.3%

青森は前年から価格が下落しましたが、福島や福岡、奈良では大幅に上昇しています。

都市別の価格差の背景と特徴

東北地方の価格動向

福島は他都市と比較して特に価格が高く、27.64%の大幅上昇を記録しています。これは原材料の梅の収穫減少や製造コスト増に加え、震災後の復興支援品や地域ブランドの付加価値向上が影響している可能性があります。青森は原料供給が安定し、価格が1時的に低下しています。

9州地方の価格動向

熊本、福岡、鹿児島では高価格が維持され、特に福岡は26.58%の価格上昇で注目されます。9州は梅の生産地であると同時に加工業者の多さからブランド力強化が進んでおり、品質志向の消費増が価格を押し上げています。

関西・中部地方の動向

奈良、松本、和歌山などは伝統的な梅干しの生産地であり、品質重視の消費者が多い地域です。価格上昇は製造コストの増加や付加価値商品の人気上昇が反映されていると考えられます。

梅干し価格高騰の主な要因

原材料の梅の生産減少

天候不順や高齢化による農業従事者の減少で梅の収穫量が減少し、供給不足が価格上昇の要因となっています。

加工・製造コストの増加

原材料費の上昇に加え、人件費やエネルギーコストの増加が製造コストを押し上げています。

品質志向とブランド化の進展

消費者の健康志向の高まりにより、無添加や有機栽培、産地限定の高品質梅干しへの需要が増加し、高価格商品が市場で支持されています。

物流コストと地域差

離島や地方都市への配送費用増加や都市部の高コスト要因が価格差を生んでいます。

今後の展望と課題

今後も高品質な梅干しの需要増加が見込まれますが、安定供給体制の確立とコスト削減が重要です。また、地方産品のブランド力強化や輸送効率化により、地域間価格差の縮小が課題となります。

コメント