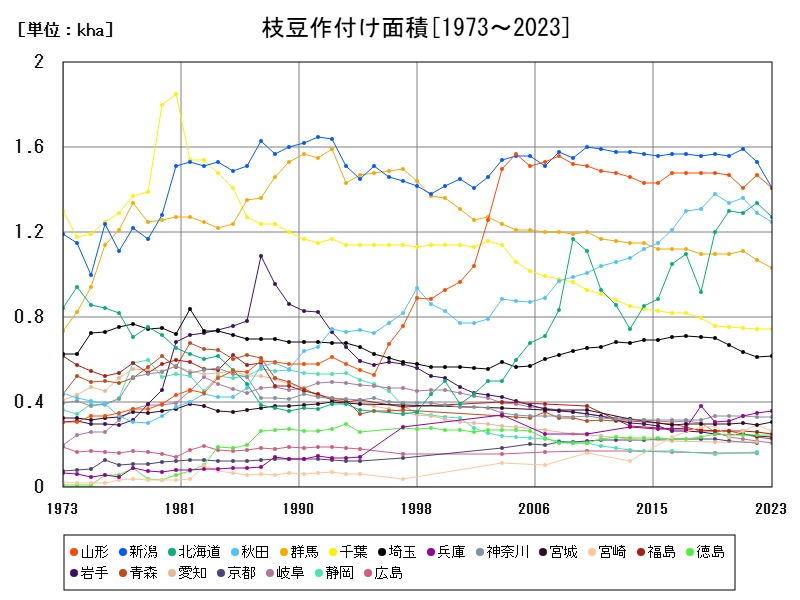

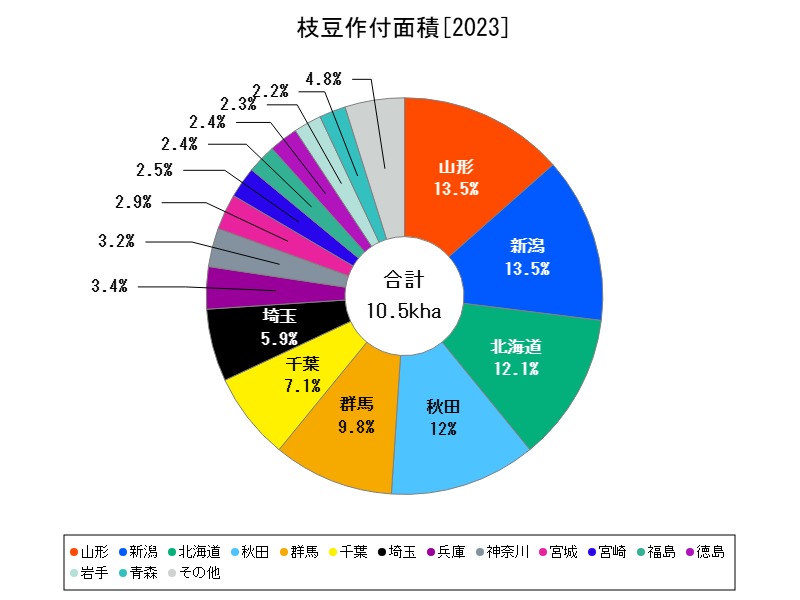

2023年の枝豆作付け面積は全国で12.3千ha。新潟・山形が最大生産地であるが、いずれも減少傾向。北海道・秋田も続く一方、埼玉・兵庫・宮城では増加が見られます。今後は高齢化や人手不足の影響が続く一方、都市近郊農業や地域ブランド化によって生産維持・拡大の可能性もあると予想されます。

枝豆の栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 12.3 | 100 | -3.15 | |

| 1 | 新潟 | 1.41 | 11.46 | -7.843 |

| 2 | 山形 | 1.41 | 11.46 | -4.082 |

| 3 | 北海道 | 1.27 | 10.33 | -5.224 |

| 4 | 秋田 | 1.25 | 10.16 | -3.101 |

| 5 | 群馬 | 1.03 | 8.374 | -3.738 |

| 6 | 千葉 | 0.745 | 6.057 | -0.134 |

| 7 | 埼玉 | 0.619 | 5.033 | +0.979 |

| 8 | 兵庫 | 0.36 | 2.927 | +2.857 |

| 9 | 神奈川 | 0.33 | 2.683 | -0.602 |

| 10 | 宮城 | 0.305 | 2.48 | +3.39 |

| 11 | 宮崎 | 0.264 | 2.146 | -10.51 |

| 12 | 福島 | 0.249 | 2.024 | -3.861 |

| 13 | 徳島 | 0.247 | 2.008 | +0.407 |

| 14 | 岩手 | 0.238 | 1.935 | -0.833 |

| 15 | 青森 | 0.225 | 1.829 | -5.858 |

| 16 | 岐阜 | 0.209 | 1.699 | -4.128 |

| 17 | 大阪 | 0.129 | 1.049 | -0.769 |

| 18 | 愛媛 | 0.07 | 0.569 | -9.091 |

| 19 | 富山 | 0.054 | 0.439 | -5.263 |

| 20 | 香川 | 0.045 | 0.366 | -4.255 |

詳細なデータとグラフ

枝豆の現状と今後

枝豆は日本で広く親しまれている夏野菜のひとつであり、家庭用・業務用問わず需要が高い作物です。2023年時点の全国の作付け面積は12.3千haで、これは長期的に見るとやや縮小傾向にあります。食文化の変化や農業従事者の高齢化、労働力不足などが背景にあると考えられます。

新潟県:最大級の枝豆王国、しかし減少傾向

新潟県は1.41千haの作付け面積で全国最大規模を誇ります。しかし前年からは-7.843%と大きく減少しており、これは農家の高齢化や他品目への転換、生産コスト上昇が影響しているとみられます。新潟は「茶豆」などブランド枝豆が強みであり、今後は高品質・高付加価値路線で生き残りを図る必要があるでしょう。

山形県:新潟と並ぶ規模も課題を抱える

同じく1.41千haの山形県も、前年比-4.082%と減少しています。冷涼な気候と昼夜の寒暖差は枝豆にとって理想的であり、高品質なものが収穫できますが、労働力不足や収益性の問題が作付け減少の1因です。今後は地域ブランド化と6次産業化による付加価値向上が鍵となります。

北海道:冷涼な気候を生かした大規模栽培

北海道は1.27千haで第3位。作付け面積は減少(-5.224%)していますが、冷涼な気候と広大な農地が利点で、機械化も進んでいます。ただし、他の大豆作物や小麦との輪作体系の中で枝豆の優先度が相対的に下がる可能性もあり、作付け維持には販路確保が求められます。

秋田県:安定的な生産地も緩やかに後退

秋田県は1.25千haで北海道に次ぐ規模を持ちます。前年からは-3.101%の減少。県内では多品目の野菜生産が行われており、枝豆もその1環として地域に根付いています。地産地消や学校給食など地域密着型の需要が鍵です。

群馬県:関東内陸での大規模化が進む

群馬県は1.03千haと関東では最大規模の作付け地です。-3.738%とやや減少していますが、京浜地域への出荷が活発で、輸送距離の短さが強みです。今後は都市近郊農業としての競争力を維持できるかが焦点です。

千葉県・埼玉県:都市近郊の供給地としての役割

千葉県(0.745千ha)は微減(-0.134%)ですが、埼玉県(0.619千ha)は+0.979%と増加傾向です。どちらも大都市圏に近いため、消費地との距離の近さを生かした新鮮な供給が強みです。特に埼玉は都市農業の再評価により枝豆生産が維持・拡大する可能性があります。

兵庫県・神奈川県:関西・関東都市圏の小規模生産地

兵庫県(0.36千ha)は+2.857%と明確な増加が見られ、地元需要や直売所販売の伸びが背景と考えられます。神奈川県(0.33千ha)は微減(-0.602%)ですが、大都市圏の中で新鮮な枝豆を供給するという特性は健在です。

宮城県:小規模ながら成長の兆し

宮城県(0.305千ha)は+3.39%と最も大きな増加を見せており、今後の成長が注目されます。東北産の枝豆はブランド力もあり、需要の拡大とともに作付け拡大の可能性があります。

将来予想:縮小か安定か、分岐点にある枝豆生産

全国的に見ると作付け面積は減少傾向にあり、これは構造的な人手不足や高齢化に起因します。しかし1方で、地域ブランド化や都市近郊型農業の見直しにより、生産が維持または拡大する地域も存在します。枝豆は短期栽培が可能で比較的リスクが低いため、新規就農者の3入余地もあります。今後はスマート農業の導入、6次産業化、直販ルートの整備などがカギとなるでしょう。

コメント