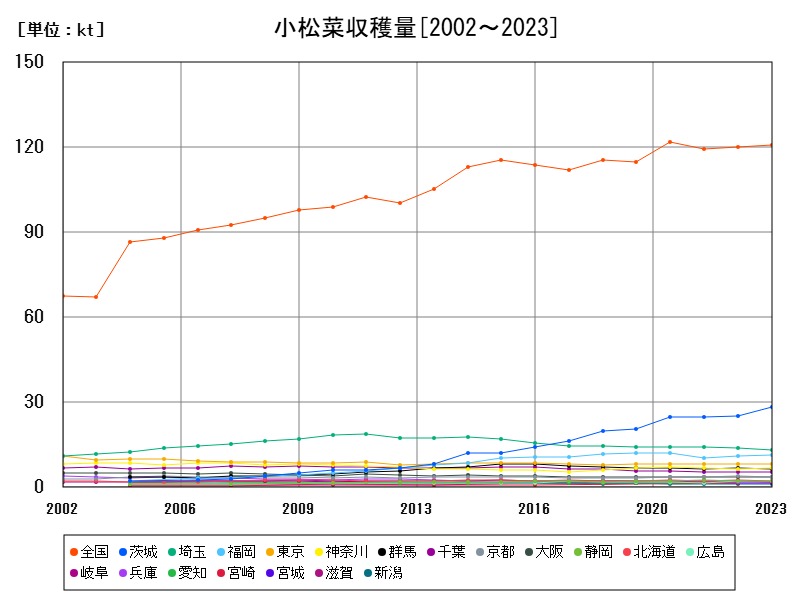

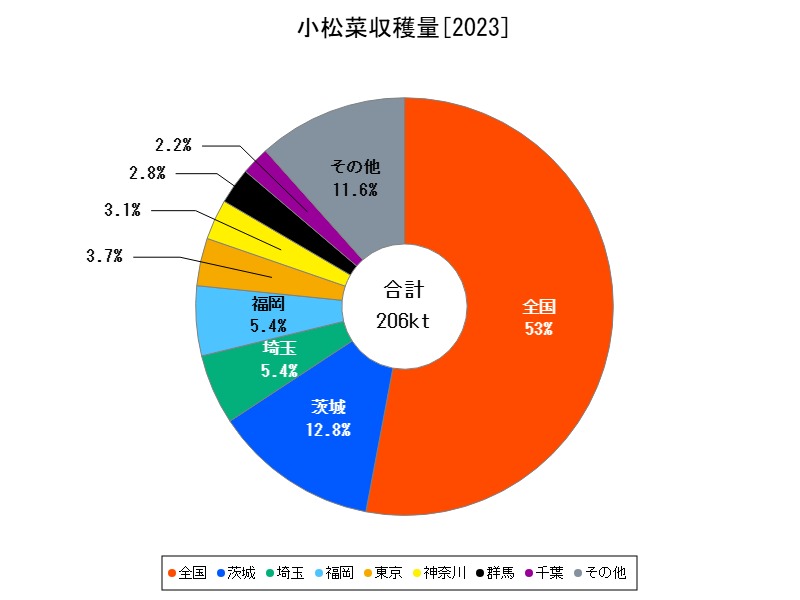

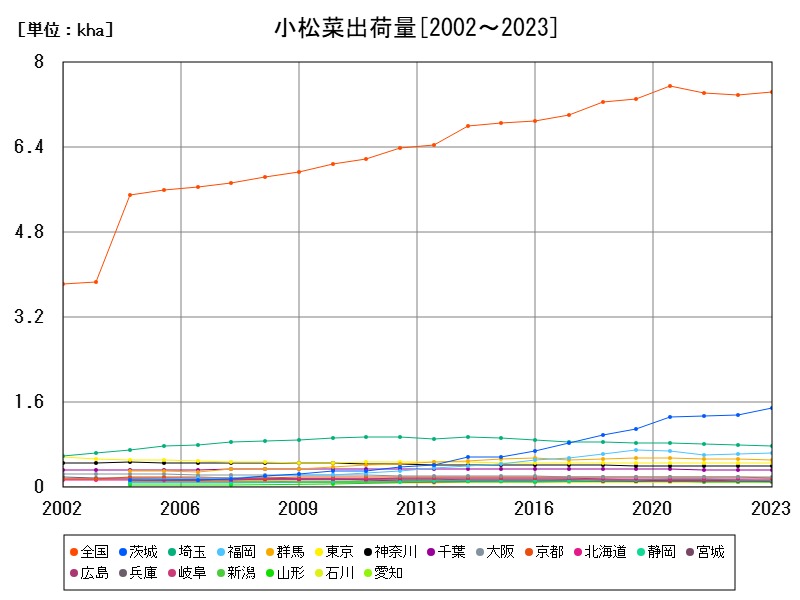

日本の小松菜収穫量は全国で120.9ktに達し、茨城県が全体の約23%を占める一大産地として成長を続けています。一方、埼玉や京都などでは減少傾向も見られ、生産の地域格差が顕在化。将来は施設園芸の拡充や気候対応型の栽培技術がカギとなる見通しです。

小松菜の収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 120.9 | 100 | +0.666 | |

| 1 | 茨城 | 28.5 | 23.57 | +13.55 |

| 2 | 埼玉 | 13 | 10.75 | -5.109 |

| 3 | 福岡 | 11.4 | 9.429 | +3.636 |

| 4 | 東京 | 8.06 | 6.667 | -3.589 |

| 5 | 神奈川 | 6.7 | 5.542 | +1.515 |

| 6 | 群馬 | 6.43 | 5.318 | -4.03 |

| 7 | 千葉 | 5.36 | 4.433 | -0.372 |

| 8 | 京都 | 3.58 | 2.961 | -7.732 |

| 9 | 大阪 | 3.46 | 2.862 | -3.081 |

| 10 | 静岡 | 2.35 | 1.944 | -0.424 |

| 11 | 北海道 | 2.28 | 1.886 | -5.785 |

| 12 | 広島 | 2.23 | 1.844 | +3.721 |

| 13 | 岐阜 | 1.87 | 1.547 | -17.62 |

| 14 | 兵庫 | 1.75 | 1.447 | -3.846 |

| 15 | 宮城 | 1.65 | 1.365 | +1.227 |

| 16 | 新潟 | 1.32 | 1.092 | -0.752 |

| 17 | 山形 | 1.2 | 0.993 | -5.512 |

| 18 | 石川 | 1.12 | 0.926 | -16.42 |

| 19 | 徳島 | 1.05 | 0.868 | -11.76 |

| 20 | 奈良 | 0.806 | 0.667 | -7.25 |

| 21 | 和歌山 | 0.699 | 0.578 | -19.1 |

| 22 | 鳥取 | 0.502 | 0.415 | -6.691 |

| 23 | 長崎 | 0.396 | 0.328 | -37.74 |

| 24 | 香川 | 0.345 | 0.285 | +7.477 |

| 25 | 山口 | 0.19 | 0.157 | -4.523 |

小松菜の出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 10.89 | 100 | +0.927 | |

| 1 | 茨城 | 2.63 | 24.15 | +12.88 |

| 2 | 埼玉 | 1.12 | 10.28 | -5.085 |

| 3 | 福岡 | 1.11 | 10.19 | +2.778 |

| 4 | 東京 | 0.759 | 6.97 | -3.924 |

| 5 | 神奈川 | 0.642 | 5.895 | +1.582 |

| 6 | 群馬 | 0.576 | 5.289 | -4 |

| 7 | 千葉 | 0.45 | 4.132 | +1.58 |

| 8 | 京都 | 0.329 | 3.021 | -7.843 |

| 9 | 大阪 | 0.325 | 2.984 | -2.108 |

| 10 | 北海道 | 0.213 | 1.956 | -5.333 |

| 11 | 静岡 | 0.211 | 1.938 | |

| 12 | 広島 | 0.202 | 1.855 | +9.189 |

| 13 | 岐阜 | 0.165 | 1.515 | -17.09 |

| 14 | 兵庫 | 0.154 | 1.414 | -3.75 |

| 15 | 宮城 | 0.131 | 1.203 | +1.55 |

| 16 | 山形 | 0.106 | 0.973 | -5.357 |

| 17 | 石川 | 0.1 | 0.918 | -15.97 |

| 18 | 新潟 | 0.099 | 0.909 | -1 |

| 19 | 徳島 | 0.089 | 0.817 | -11 |

| 20 | 奈良 | 0.07 | 0.643 | -7.162 |

| 21 | 和歌山 | 0.0658 | 0.604 | -17.02 |

| 22 | 鳥取 | 0.0452 | 0.415 | -7.566 |

| 23 | 長崎 | 0.0352 | 0.323 | -37.59 |

| 24 | 香川 | 0.031 | 0.285 | +7.639 |

| 25 | 山口 | 0.0128 | 0.118 | -4.478 |

詳細なデータとグラフ

小松菜の現状と今後

2023年の小松菜の全国収穫量は120.9千トン(kt)で、前年から+0.666%と微増しました。長期的には安定的な需要に支えられており、学校給食や家庭用などで根強い人気を持つ野菜です。特に都市近郊での周年栽培が可能な点から、地域に根ざした生産体制が整っているのが特徴です。

茨城県―全国最大の生産拠点としての台頭

茨城県は28.5ktで全国1位の収穫量を誇り、前年比+13.55%と大幅な伸びを示しています。土壌や気候条件が小松菜栽培に適しているだけでなく、農業法人や大規模施設園芸の進展、販売ネットワークの強化などが背景にあります。出荷量も全国1位の2.63万tで、県外出荷も活発です。

埼玉県・福岡県―高位安定からの分岐

埼玉県は13kt、福岡県は11.4ktと、それぞれ全国2位・3位の生産量ですが、埼玉は前年比-5.1%と減少傾向にあり、福岡は+3.6%と堅調に増加しています。埼玉は都市化の進展や高齢化による労働力不足が影響している可能性があります。福岡では農業後継者対策や栽培技術の共有が功を奏していると考えられます。

東京・神奈川・千葉―都市近郊型の特徴

東京(8.06kt)、神奈川(6.7kt)、千葉(5.36kt)は都市圏に位置し、消費地に近いため地産地消型の生産が主流です。特に東京は前年比-3.589%、神奈川は+1.515%、千葉は-0.372%と、やや振れ幅が大きく、都市開発や天候の影響が顕著に現れやすい地域です。

群馬・京都・大阪―中規模産地の動向

群馬(6.43kt)、京都(3.58kt)、大阪(3.46kt)では、生産は継続されているものの、減少傾向が見られます。群馬は-4.03%、京都は-7.732%、大阪は-3.081%とそれぞれ前年より減少しており、地価や労働力の確保、設備更新の遅れなどが要因として挙げられます。

北海道・静岡―気候・供給調整に左右される地域

静岡(2.35kt)は安定的ながら微減(-0.424%)にとどまり、出荷量は全国10位。1方、北海道は収穫量こそ上位ではないものの、出荷量では0.213万tと健闘しています。夏季の涼しい気候を活かした季節限定の供給地として、需要の1部を補完する役割を担っています。

将来予測と課題

全国的には安定もしくは微増の傾向が続くと予想されます。特に茨城県のように設備投資と販売戦略が功を奏する地域は今後も伸びが期待されます。1方、都市部や中小産地では生産者の高齢化や農地の転用が進み、減少傾向に歯止めがかかるかが鍵となります。また、気候変動に伴う生産時期の調整や、周年供給の工夫も求められるでしょう。

コメント