日本の春菊の収穫量は2002年以降減少傾向にあり、2023年は前年比-5.385%と大きく減少しました。大阪が最大の生産地で、福岡・千葉・茨城も上位を維持していますが、兵庫や群馬では2桁の減少も見られます。高齢化や気候変動、需要低迷が主な要因で、今後は施設栽培や加工需要の開拓が課題です。

春菊の収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 24.6 | 100 | -5.385 | |

| 1 | 大阪 | 3.18 | 12.93 | -4.505 |

| 2 | 福岡 | 2.35 | 9.553 | -4.858 |

| 3 | 千葉 | 2.32 | 9.431 | -4.527 |

| 4 | 茨城 | 2.09 | 8.496 | -1.415 |

| 5 | 群馬 | 1.91 | 7.764 | -8.612 |

| 6 | 兵庫 | 1.14 | 4.634 | -14.93 |

| 7 | 広島 | 1.04 | 4.228 | -0.952 |

| 8 | 栃木 | 0.989 | 4.02 | -3.039 |

| 9 | 福島 | 0.927 | 3.768 | +2.205 |

| 10 | 埼玉 | 0.92 | 3.74 | -4.167 |

| 11 | 宮城 | 0.75 | 3.049 | -5.183 |

| 12 | 愛知 | 0.603 | 2.451 | -5.189 |

| 13 | 滋賀 | 0.469 | 1.907 | -5.634 |

| 14 | 京都 | 0.4 | 1.626 | -11.11 |

| 15 | 岐阜 | 0.322 | 1.309 | -9.296 |

| 16 | 奈良 | 0.321 | 1.305 | -13.24 |

| 17 | 新潟 | 0.318 | 1.293 | +4.262 |

| 18 | 長野 | 0.28 | 1.138 | -17.89 |

| 19 | 和歌山 | 0.265 | 1.077 | -15.34 |

| 20 | 山口 | 0.257 | 1.045 | +5.328 |

| 21 | 岩手 | 0.251 | 1.02 | -11.31 |

| 22 | 愛媛 | 0.23 | 0.935 | -1.709 |

| 23 | 熊本 | 0.216 | 0.878 | +3.349 |

| 24 | 青森 | 0.19 | 0.772 | -7.767 |

| 25 | 秋田 | 0.142 | 0.577 | -4.054 |

春菊の出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2.05 | 100 | -5.093 | |

| 1 | 大阪 | 0.304 | 14.83 | -3.797 |

| 2 | 福岡 | 0.21 | 10.24 | -4.545 |

| 3 | 千葉 | 0.203 | 9.902 | -4.695 |

| 4 | 茨城 | 0.169 | 8.244 | -1.17 |

| 5 | 群馬 | 0.161 | 7.854 | -8.523 |

| 6 | 栃木 | 0.0918 | 4.478 | -2.236 |

| 7 | 兵庫 | 0.0841 | 4.102 | -14.96 |

| 8 | 広島 | 0.0773 | 3.771 | -0.897 |

| 9 | 福島 | 0.0733 | 3.576 | +2.661 |

| 10 | 埼玉 | 0.0684 | 3.337 | -4.735 |

| 11 | 宮城 | 0.0635 | 3.098 | -5.506 |

| 12 | 愛知 | 0.0435 | 2.122 | -4.814 |

| 13 | 滋賀 | 0.039 | 1.902 | -5.569 |

| 14 | 京都 | 0.032 | 1.561 | -11.11 |

| 15 | 岐阜 | 0.0285 | 1.39 | -9.81 |

| 16 | 奈良 | 0.0265 | 1.293 | -14.52 |

| 17 | 和歌山 | 0.0241 | 1.176 | -12.36 |

| 18 | 新潟 | 0.0229 | 1.117 | +6.019 |

| 19 | 長野 | 0.019 | 0.927 | -19.49 |

| 20 | 熊本 | 0.0179 | 0.873 | +3.468 |

| 21 | 岩手 | 0.0178 | 0.868 | -11.44 |

| 22 | 愛媛 | 0.0166 | 0.81 | -2.353 |

| 23 | 山口 | 0.0163 | 0.795 | +5.161 |

| 24 | 青森 | 0.013 | 0.634 | -6.475 |

| 25 | 秋田 | 0.0094 | 0.459 | -4.082 |

詳細なデータとグラフ

春菊の現状と今後

春菊(キクナ)は、鍋料理やおひたしなど和食に欠かせない伝統的な葉茎菜類です。独特の香りと栄養価の高さから、冬季を中心に需要が安定しており、地域によっては季節性の高い重要作物とされています。生産面では露地栽培と施設栽培の両方が活用されていますが、近年では気候変動や人手不足の影響を強く受けています。

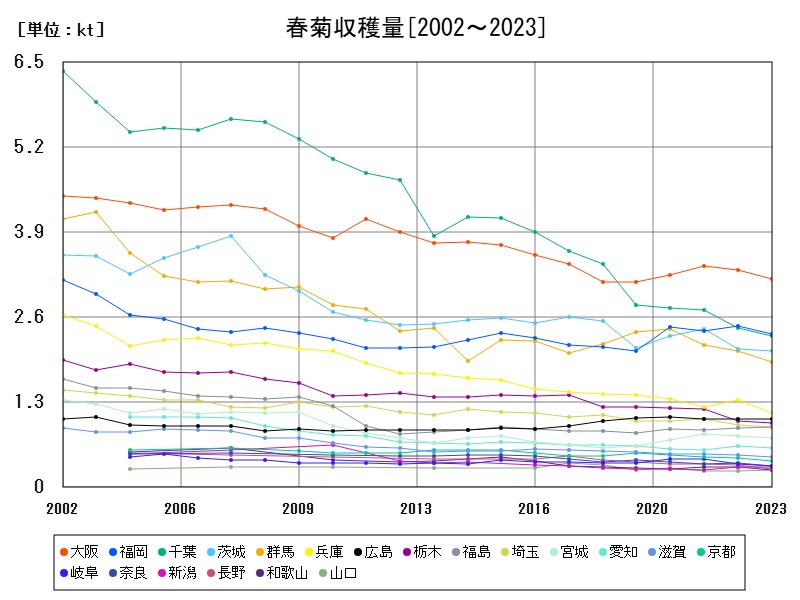

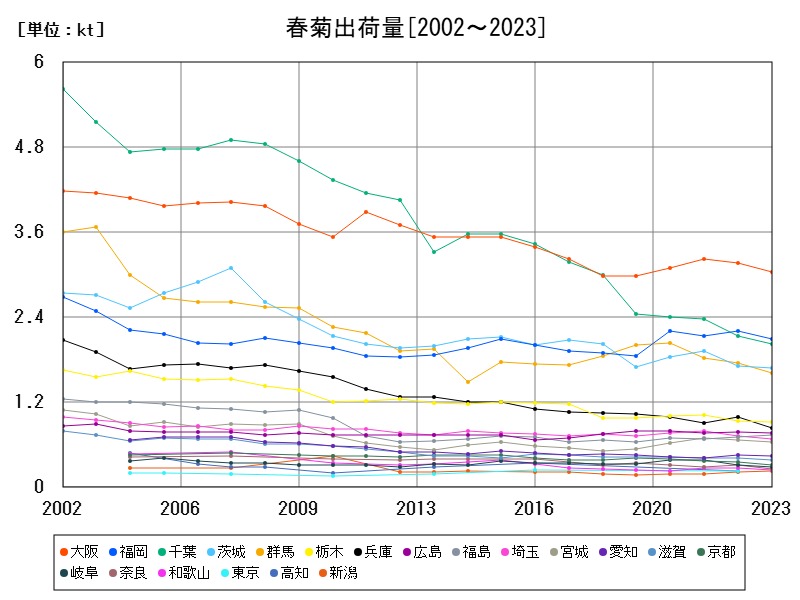

全国的な収穫量の推移(2002〜2023年)

2002年以降、春菊の全国収穫量は長期的には緩やかな減少傾向にあります。2023年時点での全国の収穫量は24.6ktで、前年比では-5.385%と大幅な減少となりました。背景には、高齢化による農業従事者の減少、天候不順による作柄不安定、消費の多様化による需要減などが挙げられます。収穫量の安定には、品種改良や栽培技術の高度化が求められています。

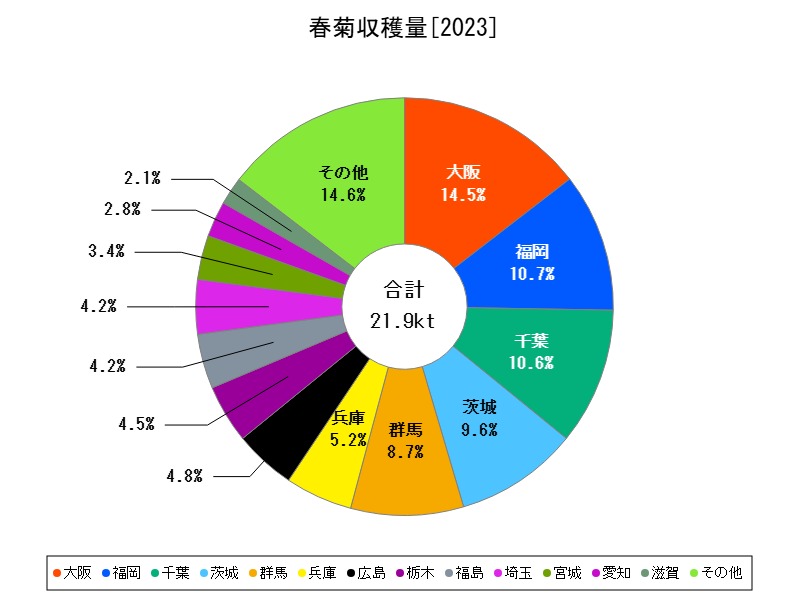

県別の収穫動向と特徴

大阪府:最大の産地としての存在感

2023年の収穫量は3.18ktで全国比12.93%を占めます。都市近郊型農業として効率的に春菊を生産しており、関西圏の需要に応えています。前年比は-4.505%とやや減少しましたが、依然として日本1の産地です。

福岡県・千葉県:安定供給を担う地域

福岡は2.35kt(全国比9.553%、前年比-4.858%)、千葉は2.32kt(9.431%、-4.527%)といずれも全国上位を維持しています。福岡は温暖な気候と比較的広い農地を活かした露地栽培、千葉は首都圏への近接性を生かした出荷体制が特徴です。

茨城県・群馬県:都市圏向けの中核産地

茨城は2.09kt(8.496%、-1.415%)、群馬は1.91kt(7.764%、-8.612%)と、特に冬季における関東圏供給の要です。群馬の減少幅が大きく、農家の高齢化や出荷コストの上昇が影響していると見られます。

兵庫県・広島県:西日本の重要な供給地

兵庫は1.14kt(4.634%、-14.93%)、広島は1.04kt(4.228%、-0.9524%)。兵庫は前年比で2桁の減少を記録しており、天候不順や栽培放棄地の増加が懸念されます。1方、広島は微減にとどまり、相対的に安定しています。

収穫量減少の背景と課題

主な課題は以下の通りです:

-

高齢化と担い手不足:農家の高齢化により生産体制が縮小。

-

気候変動の影響:特に冬の暖冬や夏の高温によって作柄に悪影響。

-

需要の停滞:若年層を中心に、春菊の香りを好まない傾向も見られ、消費が伸び悩んでいます。

-

輸送・労務コストの上昇:都市部への出荷負担が増し、採算が悪化しています。

今後の展望と推移の予測

今後は施設栽培の拡大や、環境制御型農業の導入による安定生産が期待されます。また、春菊の健康効果に注目したPRや、加工品としての活用(冷凍食品・カット野菜)なども新たな需要創出につながる可能性があります。県別では、大阪や千葉など都市近郊での集約的な農業が鍵となりそうです。1方、急減した兵庫や群馬などでは、再生支援策がなければさらなる縮小が懸念されます。

コメント