2023年の青刈りとうもろこしの収穫量は全国で494万トン、北海道が67.1%を占める圧倒的主産地で、前年比6.0%増と好調。一方、他の主要府県では減少傾向が見られ、特に長野は前年比41.67%減と大幅な落ち込み。気象条件や労働力不足、酪農情勢が地域ごとに影響を及ぼしている。今後は飼料自給率向上や持続的酪農支援と連動し、北海道偏重を補完する形で本州・九州でも増産策の再構築が求められる。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 494 | 100 | +1.23 | |

| 1 | 北海道 | 331.6 | 67.13 | +6.044 |

| 2 | 栃木 | 26.66 | 5.397 | +2.736 |

| 3 | 宮崎 | 20.38 | 4.126 | -1.972 |

| 4 | 岩手 | 19.28 | 3.903 | -1.532 |

| 5 | 熊本 | 14.62 | 2.96 | +8.377 |

| 6 | 群馬 | 11.88 | 2.405 | -16.46 |

| 7 | 茨城 | 11.56 | 2.34 | -8.544 |

| 8 | 鹿児島 | 6.89 | 1.395 | -8.011 |

| 9 | 福島 | 6.3 | 1.275 | -12.98 |

| 10 | 長野 | 6.13 | 1.241 | -41.67 |

| 11 | 青森 | 5.34 | 1.081 | -0.743 |

| 12 | 千葉 | 4.97 | 1.006 | +6.882 |

| 13 | 宮城 | 4.73 | 0.957 | +3.05 |

| 14 | 山形 | 3.58 | 0.725 | +26.06 |

| 15 | 大分 | 2.51 | 0.508 | -4.924 |

| 16 | 岡山 | 2.18 | 0.441 | -23.51 |

| 17 | 長崎 | 1.92 | 0.389 | +2.674 |

| 18 | 鳥取 | 1.91 | 0.387 | -32.98 |

| 19 | 秋田 | 1.23 | 0.249 | -22.64 |

| 20 | 静岡 | 1.18 | 0.239 | -27.61 |

| 21 | 愛媛 | 1.04 | 0.211 | -30.2 |

| 22 | 愛知 | 0.848 | 0.172 | +3.163 |

| 23 | 埼玉 | 0.838 | 0.17 | -34.02 |

| 24 | 神奈川 | 0.747 | 0.151 | -42.09 |

| 25 | 岐阜 | 0.733 | 0.148 | -16.42 |

| 26 | 山梨 | 0.724 | 0.147 | +0.695 |

| 27 | 新潟 | 0.636 | 0.129 | +65.19 |

| 28 | 広島 | 0.568 | 0.115 | +18.58 |

| 29 | 福岡 | 0.524 | 0.106 | +66.88 |

| 30 | 兵庫 | 0.452 | 0.0915 | -0.659 |

| 31 | 三重 | 0.414 | 0.0838 | +47.33 |

| 32 | 香川 | 0.408 | 0.0826 | +409.4 |

| 33 | 島根 | 0.361 | 0.0731 | +122.8 |

| 34 | 徳島 | 0.326 | 0.066 | -15.32 |

| 35 | 滋賀 | 0.21 | 0.0425 | +439.8 |

| 36 | 東京 | 0.122 | 0.0247 | -34.05 |

| 37 | 佐賀 | 0.0324 | 0.00656 | -29.57 |

| 38 | 山口 | 0.027 | 0.00547 | -36.02 |

| 39 | 京都 | 0.0218 | 0.00441 | -45.23 |

| 40 | 奈良 | 0.0095 | 0.00192 | -50.52 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

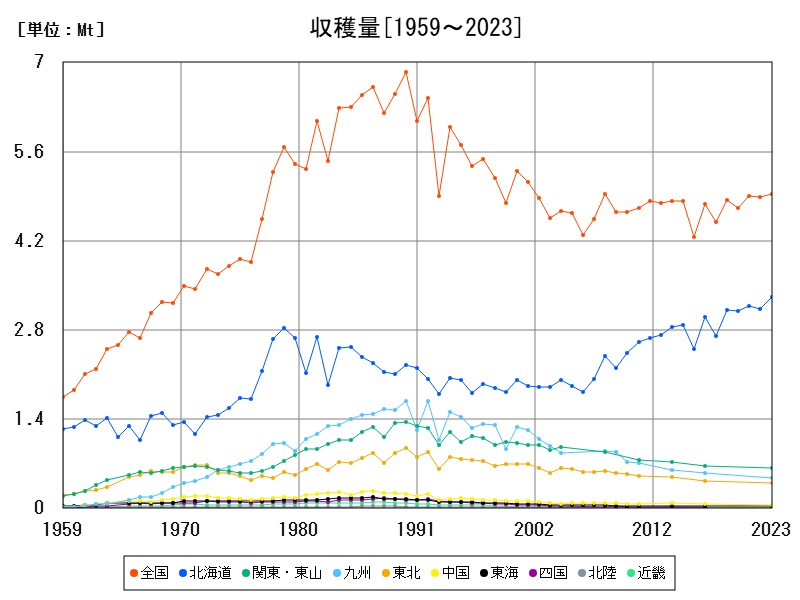

2023年における青刈りとうもろこしの全国収穫量は494万トン。前年より1.23%増加しており、近年の横ばい傾向からわずかに増加に転じたといえます。

この作物は主に乳用牛などの飼料として利用される青刈り用(サイレージ原料)とうもろこしであり、酪農との関係が非常に深く、家畜頭数・飼料自給政策・気象条件などが収量に強く影響を与えます。

北海道の圧倒的存在感と拡大傾向

北海道:331.6万t(全国比 67.13%)/前年比 +6.044%

北海道は青刈りとうもろこしの1大主産地であり、全国収量の3分の2以上を占める状況が続いています。その理由は以下のとおりです:

-

大規模な酪農経営が集中している

-

冷涼で日照量が多く、とうもろこしの生育に適した気候

-

大型機械による作業体系の確立

-

耕地面積の広さと整備された圃場

近年では、飼料価格高騰への対応として飼料自給率向上を重視する政策支援もあり、道内酪農家による青刈りとうもろこしの作付面積が拡大しています。

関東地方の動向と多様な役割

栃木県:26.66万t(5.397%)/+2.736%

群馬県:11.88万t(2.405%)/-16.46%

茨城県:11.56万t(2.34%)/-8.544%

関東地方では中小規模の酪農経営が多く、とうもろこし栽培は乳用牛の自家飼料確保として重要な位置を占めています。特に栃木県は収量2位であり、前年比でも微増となっている点は注目に値します。

しかし、群馬や茨城では労働力不足や作付放棄、気象不順の影響で減少傾向が顕著です。今後は、高能率な収穫体系や協業化がカギとなるでしょう。

9州・東北地域における役割と課題

宮崎県:20.38万t(4.126%)/-1.972%

熊本県:14.62万t(2.96%)/+8.377%

鹿児島県:6.89万t(1.395%)/-8.011%

岩手県:19.28万t(3.903%)/-1.532%

福島県:6.3万t(1.275%)/-12.98%

9州では、温暖な気候を活かした2期作や越冬栽培なども行われています。特に熊本県では前年比8.37%の増加が見られ、1定の生産基盤が維持されています。

1方で、宮崎・鹿児島では減少しており、高温障害や台風リスク、土地利用転換の影響も懸念されています。

東北地方の岩手・福島では、冷涼な気候を活かした早播き栽培が行われていますが、2023年は天候不順や機械老朽化、作業コストの増大などが収量減少に影響した可能性があります。

長野県の大幅減少の背景

長野県:6.13万t(1.241%)/-41.67%

長野県の収量は前年比で実に40%以上の急減となっており、全国平均や他県に比べても極端です。これはおそらく:

-

干ばつ・長雨などの天候要因

-

圃場整備の遅れ

-

農家の高齢化・離農

-

酪農頭数の減少による需要減退

などが重なった結果と考えられます。復調には担い手支援や簡易栽培技術の導入が必要不可欠です。

今後の展望と政策的背景

今後の青刈りとうもろこしの生産を左右する要素は以下の通りです:

-

飼料自給率向上政策の継続的強化

-

酪農経営の維持・拡充(特に中山間地)

-

労働力不足への機械化・ICT導入

-

品種改良による高収量・耐倒伏性の向上

-

気象変動への適応策(作期分散など)

特に北海道に生産が集中している現状は、気候リスクや物流リスクの偏在という面で脆弱性も抱えています。中長期的には、本州・9州・東北での分散型生産体系の再構築が必要とされるでしょう。

まとめと提言

青刈りとうもろこしは、日本の酪農業と密接に結びついた飼料作物であり、2023年は北海道の増産により全国収量が増加しました。しかし、道外では収量減が目立ち、地域ごとの差が拡大しています。

将来の安定供給に向けては:

-

北海道以外の地域でも継続的な生産支援

-

酪農経営の維持と1体化した地域政策

-

労働力対策と若手就農者支援

が欠かせません。今後、国産飼料による持続可能な酪農体制の中核として、青刈りとうもろこしの価値と役割はますます高まると予想されます。

コメント