金融・保険業の平均時給は3068円で高水準だが、パート層は前年比マイナス。女性の時給は上昇傾向だが男性との差は大きく、職域の偏りも課題。デジタル化が進む中、今後は高スキル人材への報酬集中と、多様な働き方への適応が求められる。

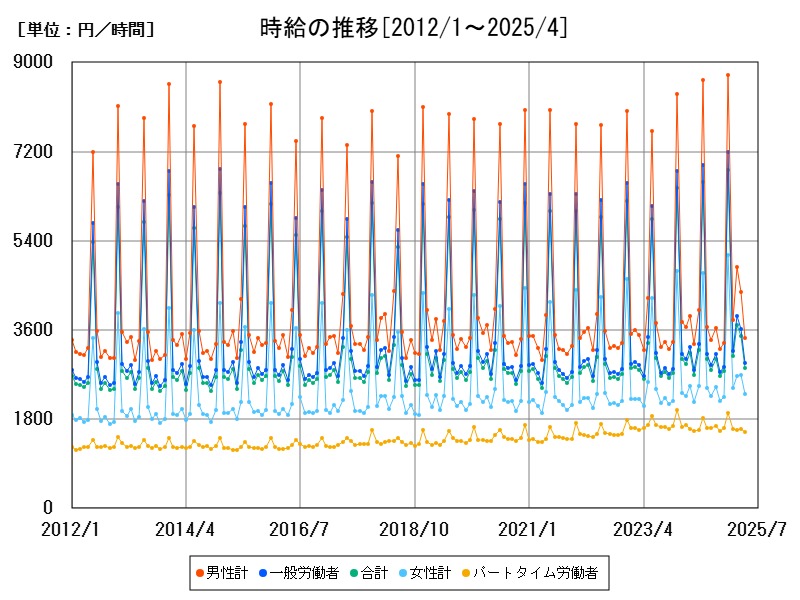

男女別の時給の推移

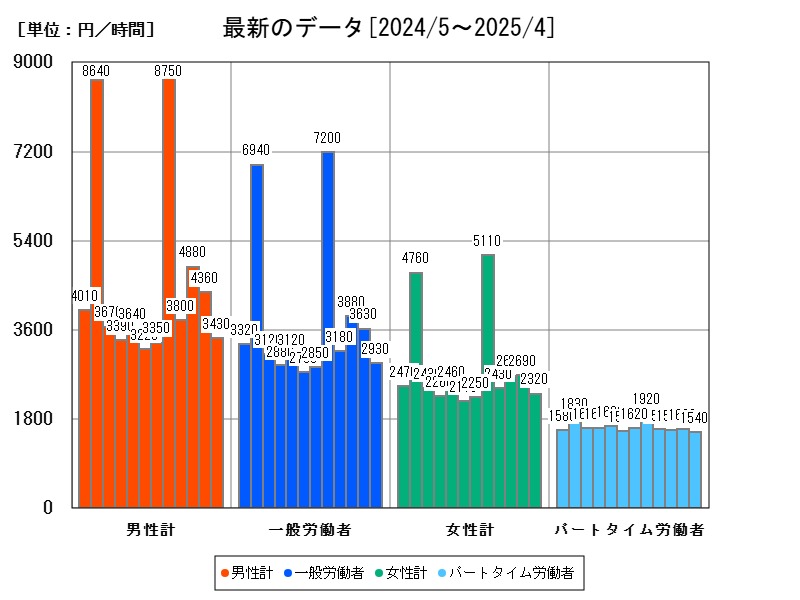

最近の時給データ

| 合計 | 男性計 | 一般労働者 | 女性計 | パートタイム労働者 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 |

| 最大期 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |

| 最新値[円/時間] | 2839 | 3429 | 2934 | 2315 | 1537 |

| 最大値[円/時間] | 6827 | 8745 | 7199 | 5107 | 1979 |

| 前年同月比[%] | +5.265 | +3.564 | +5.426 | +7.875 | -1.221 |

金融・保険業の時給の推移

詳細なデータとグラフ

日本の全産業の労働者数の特徴

金融・保険業は、高度な知識と専門性が求められる業種であり、全産業の中でも時給水準が最も高い水準にあるのが特徴です。1方で、デジタル化の加速や業界構造の再編が進み、労働市場にも変化が生じています。本稿では、最新の統計データをもとに、性別・雇用形態ごとの課題や今後の展望を明らかにします。

金融・保険業の平均時給とその推移

-

全体平均時給:3068円(前年比 +2.063%)

この水準は、他業種と比べて非常に高い位置にありますが、前年比の伸び率は鈍化傾向にあります。人手不足や最低賃金の影響が小さい業種であることが1因と考えられます。

雇用形態別の時給と課題

1般労働者(正社員等)

-

3184円(前年比 +2.347%)

専門性の高い業務に従事する正社員は、安定して高い時給水準を維持しています。特に資産運用、リスク管理、フィンテック関連の分野で需要が高く、業務内容も多様化しています。1方で、成果主義やノルマ管理の強化により、精神的ストレスや長時間労働の問題も根強いです。

パートタイム労働者

-

1592円(前年比 -3.457%)

他業種と比べてもパート層の時給は依然高めですが、前年比マイナスという結果は注目です。これは、支店統廃合や非対面化(AIチャット、無人店舗等)による業務削減の影響で、パートの職域が縮小し、待遇面でも抑制的になっている可能性があります。

男女別の時給と賃金格差

男性労働者

-

3795円(前年比 +0.904%)

高スキル職や管理職に男性が多く配置されており、依然として高水準の時給を維持しています。ただし、前年比では伸び率が1%未満とかなり低下しており、賃金の伸びしろは限定的といえます。

女性労働者

-

2428円(前年比 +4.072%)

男性との差は依然として1367円と大きいものの、伸び率は男性よりも高く、待遇改善が進んでいることが示されています。背景には、女性の専門職登用の増加や時短・育児両立支援の制度整備がありますが、依然としてパート勤務や補助業務に偏る構造的要因が課題です。

業界特有の構造的問題

デジタル化と雇用構造の再編

近年は金融DXが加速し、人を介さないサービス(ネットバンキング、AI証券等)が急速に拡大しています。これにより、支店業務や事務系職種の縮小→人員整理・非正規職の削減という流れが強まり、1部雇用形態に逆風が吹いています。

専門性とスキルの分断

専門知識が要求される職種は高報酬が維持される1方、スキルアップの機会に恵まれない非正規職ではキャリアの固定化が進んでいます。とくに女性や中高年層の非正規では長年働いても昇給しにくい構造が指摘されています。

今後の推移と期待

高スキル人材への集中報酬

今後も金融・保険業では、AI・データ分析・セキュリティ分野の高度人材に対する報酬は上昇傾向が続く見通しです。1方、業務の標準化・自動化により、定型業務の価値は相対的に低下します。

女性登用の拡大と働き方改革

女性労働者の時給が大きく伸びている点は、管理職登用や柔軟な働き方制度導入の成果とも言えます。今後は「職域の拡大と正規雇用化」が進めば、賃金格差の縮小も期待されます。

パート層の雇用安定化がカギ

パート労働者の待遇悪化が懸念されるなか、研修機会の提供やスキル評価制度の導入により、中長期的な定着・活用が求められます。金融業界でも、顧客対応力や人間性の価値は依然として高いため、その再評価も必要です。

まとめ

金融・保険業では、時給が高水準を維持する1方で、パート層や女性の処遇、デジタル化による雇用再編といった課題が浮き彫りになっています。今後は、人材の多様性を活かしながら、専門性と柔軟な雇用形態の両立を図る必要があります。とくに、賃金の2極化を抑える政策的支援や社内改革が求められるでしょう。

コメント