全銘柄の平均米価格は2.744万円/60kg、販売量は10.9トン。秋田・北海道・新潟が出荷量上位。価格は福島・新潟・滋賀で高騰。資材高やブランド集中が価格を押し上げ、数量は減少傾向。今後は高付加価値化と安定供給の両立が重要。

全銘柄のランキング

| 市場 | 販売数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 10.82 | 100 | -3.669 | |

| 1 | 秋田 (あきたこまち) | 113.2 | 1046 | -12.92 |

| 2 | 北海道 (ななつぼし) | 89.8 | 830.2 | -2.179 |

| 3 | 新潟 (コシヒカリ一般) | 80.4 | 743.3 | -3.943 |

| 4 | 青森 (まっしぐら) | 58.9 | 544.5 | +21.95 |

| 5 | 宮城 (ひとめぼれ) | 53.7 | 496.4 | -12.97 |

| 6 | 北海道 (ゆめぴりか) | 53.2 | 491.8 | +5.138 |

| 7 | 岩手 (ひとめぼれ) | 51.2 | 473.3 | +30.28 |

| 8 | 山形 (はえぬき) | 49.7 | 459.5 | -12.19 |

| 9 | 栃木 (コシヒカリ) | 38.6 | 356.8 | -4.455 |

| 10 | 新潟 (こしいぶき) | 34 | 314.3 | +37.65 |

| 11 | 富山 (コシヒカリ) | 32.5 | 300.5 | -4.971 |

| 12 | 茨城 (コシヒカリ) | 29.7 | 274.6 | -7.188 |

| 13 | 長野 (コシヒカリ) | 26.5 | 245 | +9.504 |

| 14 | 山形 (つや姫) | 26 | 240.4 | -14.47 |

| 15 | 千葉 (コシヒカリ) | 23.3 | 215.4 | -6.426 |

| 16 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 21.8 | 201.5 | -5.217 |

| 17 | 福島 (コシヒカリ中通り) | 19.8 | 183 | -7.477 |

| 18 | 福島 (天のつぶ) | 19.4 | 179.3 | +83.02 |

| 19 | 福島 (ひとめぼれ) | 17.1 | 158.1 | +90 |

| 20 | 千葉 (ふさこがね) | 12.9 | 119.3 | +46.59 |

| 21 | 滋賀 (コシヒカリ) | 12.7 | 117.4 | -12.41 |

| 22 | 山形 (雪若丸) | 11.6 | 107.2 | +6.422 |

| 23 | 福井 (ハナエチゼン) | 11.5 | 106.3 | +8.491 |

| 24 | 岩手 (銀河のしずく) | 11.5 | 106.3 | +38.55 |

| 25 | 福井 (コシヒカリ) | 11 | 101.7 | -19.12 |

| 26 | 福島 (コシヒカリ会津) | 10.6 | 97.99 | +0.952 |

| 27 | 福岡 (元気つくし) | 10 | 92.45 | -6.542 |

| 28 | 福岡 (夢つくし) | 9.7 | 89.67 | -22.4 |

| 29 | 千葉 (ふさおとめ) | 9.2 | 85.05 | +9.524 |

| 30 | 愛知 (あいちのかおり) | 8.9 | 82.28 | -11.88 |

| 31 | 広島 (コシヒカリ) | 8.3 | 76.73 | -10.75 |

| 32 | 佐賀 (さがびより) | 8.1 | 74.88 | +1.25 |

| 33 | 秋田 (ひとめぼれ) | 8 | 73.96 | -8.046 |

| 34 | 島根 (きぬむすめ) | 7.7 | 71.18 | -17.2 |

| 35 | 宮城 (つや姫) | 7.6 | 70.26 | -7.317 |

| 36 | 滋賀 (みずかがみ) | 7.4 | 68.41 | -8.642 |

| 37 | 島根 (コシヒカリ) | 7.2 | 66.56 | -11.11 |

| 38 | 茨城 (あきたこまち) | 7.1 | 65.64 | +7.576 |

| 39 | 佐賀 (夢しずく) | 7.1 | 65.64 | -2.74 |

| 40 | 栃木 (とちぎの星) | 6.9 | 63.79 | +38 |

| 41 | 富山 (てんたかく) | 6.9 | 63.79 | +60.47 |

| 42 | 茨城 (にじのきらめき) | 6.8 | 62.86 | |

| 43 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 6.8 | 62.86 | -18.07 |

| 44 | 兵庫 (コシヒカリ) | 6.8 | 62.86 | -6.849 |

| 45 | 秋田 (めんこいな) | 6.7 | 61.94 | +34 |

| 46 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 6.6 | 61.01 | -18.52 |

| 47 | 福岡 (ヒノヒカリ) | 6.5 | 60.09 | -18.75 |

| 48 | 石川 (コシヒカリ) | 6.5 | 60.09 | -12.16 |

| 49 | 宮城 (ササニシキ) | 6.1 | 56.39 | |

| 50 | 鳥取 (きぬむすめ) | 5.7 | 52.69 | |

| 51 | 滋賀 (キヌヒカリ) | 5.7 | 52.69 | -17.39 |

| 52 | 山口 (コシヒカリ) | 5.7 | 52.69 | -25.97 |

| 53 | 高知 (コシヒカリ) | 5.4 | 49.92 | -12.9 |

| 54 | 熊本 (ヒノヒカリ) | 5.3 | 49 | -31.17 |

| 55 | 愛知 (コシヒカリ) | 5.3 | 49 | -30.26 |

| 56 | 三重 (コシヒカリ一般) | 5.2 | 48.07 | -33.33 |

| 57 | 群馬 (あさひの夢) | 4.7 | 43.45 | -20.34 |

| 58 | 山口 (ひとめぼれ) | 4.7 | 43.45 | -34.72 |

| 59 | 山口 (きぬむすめ) | 4.7 | 43.45 | -12.96 |

| 60 | 宮崎 (コシヒカリ) | 4.4 | 40.68 | -4.348 |

| 61 | 奈良 (ヒノヒカリ) | 4.4 | 40.68 | -16.98 |

| 62 | 長野 (あきたこまち) | 4.2 | 38.83 | +27.27 |

| 63 | 鳥取 (コシヒカリ) | 4.1 | 37.9 | -14.58 |

| 64 | 広島 (あきさかり) | 4.1 | 37.9 | -19.61 |

| 65 | 岩手 (あきたこまち) | 4 | 36.98 | -14.89 |

| 66 | 香川 (コシヒカリ) | 3.8 | 35.13 | -9.524 |

| 67 | 石川 (ゆめみづほ) | 3.7 | 34.21 | +60.87 |

| 68 | 熊本 (コシヒカリ) | 3.7 | 34.21 | -13.95 |

| 69 | 島根 (つや姫) | 3.7 | 34.21 | +19.35 |

| 70 | 岡山 (コシヒカリ) | 3.6 | 33.28 | -2.703 |

| 71 | 三重 (コシヒカリ伊賀) | 3.3 | 30.51 | -15.38 |

| 72 | 香川 (ヒノヒカリ) | 3.1 | 28.66 | -18.42 |

| 73 | 宮崎 (ヒノヒカリ) | 3 | 27.73 | -18.92 |

| 74 | 岡山 (きぬむすめ) | 2.9 | 26.81 | -6.452 |

| 75 | 岐阜 (ハツシモ) | 2.8 | 25.88 | -42.86 |

| 76 | 鳥取 (ひとめぼれ) | 2.7 | 24.96 | -3.571 |

| 77 | 岐阜 (コシヒカリ) | 2.7 | 24.96 | -15.63 |

| 78 | 京都 (コシヒカリ) | 2.7 | 24.96 | -20.59 |

| 79 | 山梨 (コシヒカリ) | 2.6 | 24.04 | -7.143 |

| 80 | 福井 (あきさかり) | 2.5 | 23.11 | -7.407 |

| 81 | 埼玉 (彩のきずな) | 2.5 | 23.11 | -28.57 |

| 82 | 鹿児島 (コシヒカリ) | 2.4 | 22.19 | -20 |

| 83 | 愛媛 (コシヒカリ) | 2.4 | 22.19 | +4.348 |

| 84 | 大分 (ヒノヒカリ) | 2.4 | 22.19 | -40 |

| 85 | 静岡 (コシヒカリ) | 2.3 | 21.26 | -39.47 |

| 86 | 岡山 (アケボノ) | 2.3 | 21.26 | -20.69 |

| 87 | 鹿児島 (ヒノヒカリ) | 2.1 | 19.41 | -41.67 |

| 88 | 香川 (あきさかり) | 2.1 | 19.41 | -30 |

| 89 | 熊本 (森のくまさん) | 2 | 18.49 | -16.67 |

| 90 | 広島 (あきろまん) | 2 | 18.49 | -16.67 |

| 91 | 福島 (コシヒカリ浜通り) | 1.9 | 17.56 | -5 |

| 92 | 兵庫 (キヌヒカリ) | 1.9 | 17.56 | -17.39 |

| 93 | 佐賀 (ヒノヒカリ) | 1.9 | 17.56 | -38.71 |

| 94 | 埼玉 (コシヒカリ) | 1.6 | 14.79 | -33.33 |

| 95 | 栃木 (あさひの夢) | 1.5 | 13.87 | +25 |

| 96 | 徳島 (コシヒカリ) | 1.4 | 12.94 | -12.5 |

| 97 | 鹿児島 (あきほなみ) | 1.3 | 12.02 | -50 |

| 98 | 長崎 (にこまる) | 1.3 | 12.02 | -40.91 |

| 99 | 徳島 (あきさかり) | 1.3 | 12.02 | -23.53 |

| 100 | 兵庫 (ヒノヒカリ) | 1.3 | 12.02 | -40.91 |

| 101 | 岐阜 (ほしじるし) | 1.1 | 10.17 | -35.29 |

| 102 | 大分 (なつほのか) | 1.1 | 10.17 | |

| 103 | 高知 (ヒノヒカリ) | 0.9 | 8.32 | -25 |

| 104 | 大分 (ひとめぼれ) | 0.9 | 8.32 | -25 |

| 105 | 愛知 (大地の風) | 0.8 | 7.396 | +14.29 |

| 106 | 京都 (キヌヒカリ) | 0.7 | 6.471 | -30 |

| 107 | 長崎 (なつほのか) | 0.6 | 5.547 | -62.5 |

| 108 | 愛媛 (ヒノヒカリ) | 0.6 | 5.547 | -25 |

| 109 | 埼玉 (彩のかがやき) | 0.6 | 5.547 | -79.31 |

| 110 | 静岡 (きぬむすめ) | 0.5 | 4.622 | -28.57 |

| 111 | 長崎 (ヒノヒカリ) | 0.5 | 4.622 | -37.5 |

| 112 | 京都 (ヒノヒカリ) | 0.4 | 3.698 | -50 |

| 113 | 三重 (キヌヒカリ) | 0.4 | 3.698 | -55.56 |

| 114 | 群馬 (ゆめまつり) | 0.3 | 2.773 | -50 |

| 115 | 静岡 (にこまる) | 0.2 | 1.849 | -33.33 |

| 116 | 愛媛 (あきたこまち) | 0.2 | 1.849 | -60 |

| 117 | 青森 (つがるロマン) | 0 | 0 | -100 |

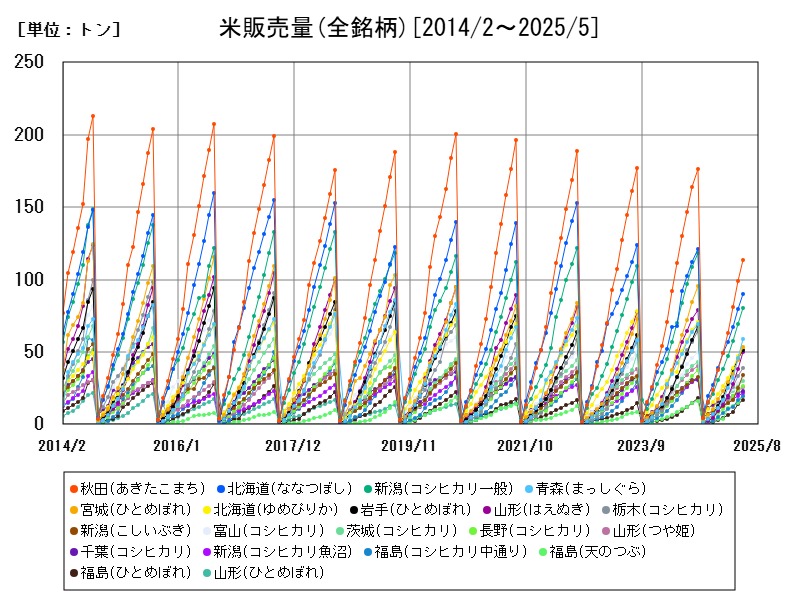

米販売量の推移

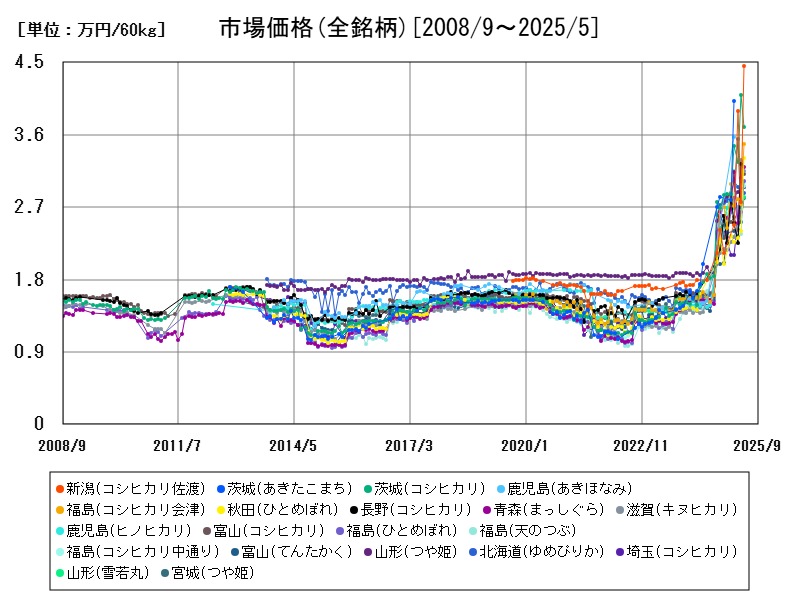

全銘柄の市場価格

| 市場 | 価格[万円/60kg] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 2.712 | 100 | +79.21 | |

| 1 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 4.459 | 164.4 | |

| 2 | 茨城 | 3.699 | 136.4 | +109.7 |

| 3 | 福島 (コシヒカリ会津) | 3.478 | 128.2 | +111 |

| 4 | 秋田 (ひとめぼれ) | 3.315 | 122.2 | |

| 5 | 青森 (まっしぐら) | 3.202 | 118.1 | +106.6 |

| 6 | 滋賀 (キヌヒカリ) | 3.151 | 116.2 | +125.5 |

| 7 | 富山 | 3.108 | 114.6 | +91.34 |

| 8 | 福島 (ひとめぼれ) | 3.02 | 111.4 | +101.6 |

| 9 | 福島 (天のつぶ) | 3.008 | 110.9 | +108.4 |

| 10 | 福島 (コシヒカリ中通り) | 2.962 | 109.2 | +91.15 |

| 11 | 富山 (てんたかく) | 2.95 | 108.8 | +103.9 |

| 12 | 山形 (つや姫) | 2.946 | 108.6 | +56.92 |

| 13 | 北海道 (ゆめぴりか) | 2.878 | 106.1 | +79.6 |

| 14 | 山形 (雪若丸) | 2.823 | 104.1 | +84.88 |

| 15 | 宮城 (つや姫) | 2.819 | 103.9 | +79.65 |

| 16 | 埼玉 (彩のきずな) | 2.804 | 103.4 | +88.82 |

| 17 | 北海道 (ななつぼし) | 2.777 | 102.4 | +77.19 |

| 18 | 熊本 (ヒノヒカリ) | 2.742 | 101.1 | +85.91 |

| 19 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 2.739 | 101 | +32.76 |

| 20 | 岐阜 (ハツシモ) | 2.738 | 100.9 | +88.49 |

| 21 | 茨城 (にじのきらめき) | 2.728 | 100.6 | |

| 22 | 山形 (はえぬき) | 2.728 | 100.6 | +87.34 |

| 23 | 栃木 | 2.722 | 100.4 | +83.64 |

| 24 | 宮崎 (ヒノヒカリ) | 2.706 | 99.77 | +77.8 |

| 25 | 秋田 (あきたこまち) | 2.694 | 99.33 | +71.86 |

| 26 | 秋田 (めんこいな) | 2.693 | 99.29 | +89.67 |

| 27 | 滋賀 | 2.684 | 98.98 | |

| 28 | 静岡 | 2.667 | 98.34 | +70.5 |

| 29 | 福岡 (夢つくし) | 2.662 | 98.14 | +69.88 |

| 30 | 福岡 (元気つくし) | 2.661 | 98.13 | +73.9 |

| 31 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 2.657 | 97.98 | |

| 32 | 栃木 (とちぎの星) | 2.635 | 97.16 | +84.9 |

| 33 | 新潟 (こしいぶき) | 2.62 | 96.61 | +73.33 |

| 34 | 北海道 (きらら) | 2.619 | 96.56 | +75.69 |

| 35 | 群馬 (あさひの夢) | 2.598 | 95.79 | +78.18 |

| 36 | 兵庫 (キヌヒカリ) | 2.527 | 93.18 | +70.86 |

| 37 | 岩手 (ひとめぼれ) | 2.522 | 92.98 | +69.22 |

| 38 | 岐阜 (ほしじるし) | 2.488 | 91.74 | +79.2 |

| 39 | 熊本 | 2.477 | 91.32 | |

| 40 | 愛知 (あいちのかおり) | 2.468 | 91.01 | +71.38 |

| 41 | 宮城 (ひとめぼれ) | 2.465 | 90.89 | +58 |

| 42 | 岩手 (銀河のしずく) | 2.401 | 88.53 | |

| 43 | 千葉 | 2.385 | 87.95 | +68.01 |

| 44 | 広島 | 2.362 | 87.08 | +63.09 |

| 45 | 山口 (きぬむすめ) | 2.325 | 85.72 | |

| 46 | 千葉 (ふさおとめ) | 2.311 | 85.21 | +68.71 |

| 47 | 山口 | 2.305 | 84.98 | +52.66 |

| 48 | 千葉 (ふさこがね) | 2.24 | 82.59 | +65.47 |

| 49 | 佐賀 (さがびより) | 2.233 | 82.33 | +50.23 |

| 50 | 佐賀 (夢しずく) | 2.227 | 82.09 | +54.6 |

| 51 | 広島 (あきさかり) | 2.21 | 81.49 | +65.89 |

| 52 | 京都 | 2.117 | 78.06 | +42.19 |

| 53 | 山梨 | 1.985 | 73.21 | +14.44 |

市場価格の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

米販売量の現状と今後

2025年5月時点における全銘柄の米の平均市場価格は2.744万円/60kg、販売数量の平均は10.9トンです。前年同月比では、価格が+82.39%と大幅な上昇を示しており、同時に販売数量は-3.577%の微減。つまり、「高価格・低数量」の構造が進行していることが明らかになっています。

この傾向は、国内の農業における生産コスト増と品種別のブランド戦略の影響が大きく、市場構造の変化を映し出しています。

販売数量上位の品種と地域の特色

-

秋田(あきたこまち)113.2トン 東北を代表する品種で、長年にわたり高い流通量を維持。しかし、前年比-12.92%と大きく減少しており、作付面積の縮小や気候リスクの影響が読み取れます。

-

北海道(ななつぼし)89.8トン・ゆめぴりか 53.2トン 近年評価が高まり、特に外食・業務用需要にも応える品種。ゆめぴりかは前年比+5.138%の増加で、市場での存在感が強まっています。

-

新潟(コシヒカリ1般)80.4トン・こしいぶき 34トン 新潟県の主力ブランドであるコシヒカリと、コストパフォーマンスに優れたこしいぶきの両輪が支える形。こしいぶきは前年比+37.65%と急増しており、需要の裾野が広がっています。

-

青森・宮城・岩手・山形など東北地域が上位を占める いずれも米どころとして安定した生産基盤を持ちつつも、岩手(ひとめぼれ)は+30.28%と大幅増で、地元消費や販路拡大の成果が見て取れます。

価格上位の品種と産地の背景

-

新潟(コシヒカリ佐渡)4.459万円/60kg 市場最高値を記録。佐渡島という限定地域での生産が「希少性」として評価され、プレミアム米としてブランド確立に成功しています。

-

福島(会津・中通り・ひとめぼれ・天のつぶ)いずれも3万円超 福島県産米は品質の再評価が進み、複数品種が高値で取引されています。特に「コシヒカリ会津」は前年比+111%と急騰しており、風評被害の払拭とブランド復活の象徴です。

-

青森(まっしぐら)、滋賀(キヌヒカリ)、富山(てんたかく)も価格上昇 いずれも品質向上とPR活動の成果が価格に反映されており、前年比100%以上の上昇を示しています。

価格上昇と数量減少の背景

-

農業資材の価格高騰:肥料、農薬、燃料価格の上昇は全国的に見られ、米の生産コストを押し上げている。

-

気候変動による作柄の不安定化:収量や品質への影響から出荷を抑制する農家も増加。

-

減反政策終了後の品種・ブランド集中:単価の高い銘柄への集中出荷が進み、平均価格を押し上げている。

-

物流コストと人手不足:販売量の確保より、付加価値化による利益確保を目指す動きが強化。

今後の展望と課題

今後の日本の米市場では、「高価格帯×ブランド力」への集中がさらに進むと予想されます。1方で、販売数量の減少傾向は、輸出・業務用需要の拡大によって部分的に補われる可能性があります。

また、価格の急騰が消費者離れや業務用の代替品需要につながるリスクもあり、持続可能な価格形成と安定供給体制の確立が喫緊の課題です。

特に地域別では、東北・北海道が流通量の軸となり、新潟・福島などのブランドが価格面で牽引する2極構造が続くと見られます。

コメント