2025年5月のコシヒカリ販売量は新潟が最多の80.4トン、平均は11.49トン。価格は2.8万円/60kgで大幅上昇。販売量は全体的に減少傾向で、生産体制の変化や気候変動の影響が顕著。価格高騰は需要の集中、コスト上昇、ブランド価値が要因。

コシヒカリのランキング

| 市場 | 販売数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 11.49 | 100 | -8.13 | |

| 1 | 新潟 (コシヒカリ一般) | 80.4 | 699.8 | -3.943 |

| 2 | 栃木 | 38.6 | 336 | -4.455 |

| 3 | 富山 | 32.5 | 282.9 | -4.971 |

| 4 | 茨城 | 29.7 | 258.5 | -7.188 |

| 5 | 長野 | 26.5 | 230.7 | +9.504 |

| 6 | 千葉 | 23.3 | 202.8 | -6.426 |

| 7 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 21.8 | 189.7 | -5.217 |

| 8 | 福島 (コシヒカリ中通り) | 19.8 | 172.3 | -7.477 |

| 9 | 滋賀 | 12.7 | 110.5 | -12.41 |

| 10 | 福井 | 11 | 95.74 | -19.12 |

| 11 | 福島 (コシヒカリ会津) | 10.6 | 92.26 | +0.952 |

| 12 | 広島 | 8.3 | 72.24 | -10.75 |

| 13 | 島根 | 7.2 | 62.67 | -11.11 |

| 14 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 6.8 | 59.19 | -18.07 |

| 15 | 兵庫 | 6.8 | 59.19 | -6.849 |

| 16 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 6.6 | 57.45 | -18.52 |

| 17 | 石川 | 6.5 | 56.58 | -12.16 |

| 18 | 山口 | 5.7 | 49.61 | -25.97 |

| 19 | 高知 | 5.4 | 47 | -12.9 |

| 20 | 愛知 | 5.3 | 46.13 | -30.26 |

| 21 | 三重 (コシヒカリ一般) | 5.2 | 45.26 | -33.33 |

| 22 | 宮崎 | 4.4 | 38.3 | -4.348 |

| 23 | 鳥取 | 4.1 | 35.69 | -14.58 |

| 24 | 香川 | 3.8 | 33.08 | -9.524 |

| 25 | 熊本 | 3.7 | 32.21 | -13.95 |

| 26 | 岡山 | 3.6 | 31.33 | -2.703 |

| 27 | 三重 (コシヒカリ伊賀) | 3.3 | 28.72 | -15.38 |

| 28 | 岐阜 | 2.7 | 23.5 | -15.63 |

| 29 | 京都 | 2.7 | 23.5 | -20.59 |

| 30 | 山梨 | 2.6 | 22.63 | -7.143 |

| 31 | 鹿児島 | 2.4 | 20.89 | -20 |

| 32 | 愛媛 | 2.4 | 20.89 | +4.348 |

| 33 | 静岡 | 2.3 | 20.02 | -39.47 |

| 34 | 福島 (コシヒカリ浜通り) | 1.9 | 16.54 | -5 |

| 35 | 埼玉 | 1.6 | 13.93 | -33.33 |

| 36 | 徳島 | 1.4 | 12.19 | -12.5 |

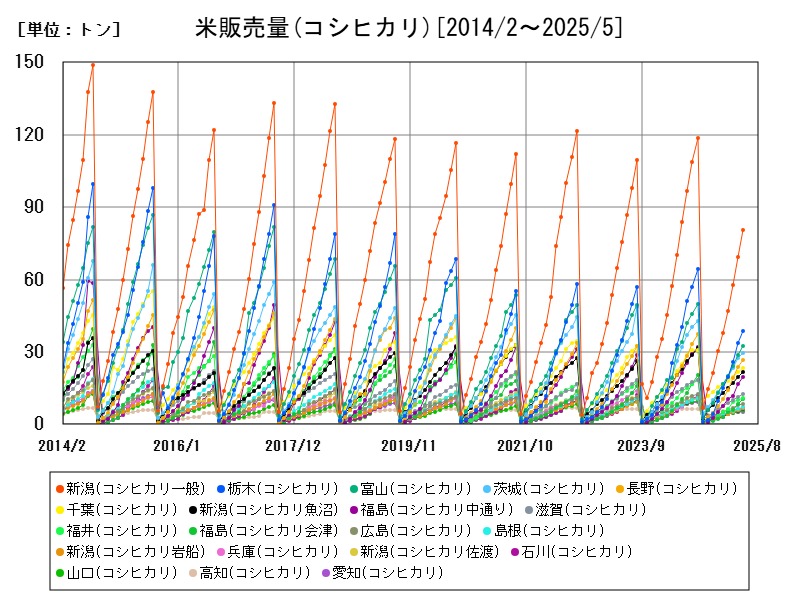

米販売量の推移

コシヒカリ別の価格

| 市場 | 価格[万円/60kg] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 2.8 | 100 | +76.54 | |

| 1 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 4.459 | 159.2 | |

| 2 | 茨城 | 3.699 | 132.1 | +109.7 |

| 3 | 福島 (コシヒカリ会津) | 3.478 | 124.2 | +111 |

| 4 | 富山 | 3.108 | 111 | +91.34 |

| 5 | 福島 (コシヒカリ中通り) | 2.962 | 105.8 | +91.15 |

| 6 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 2.739 | 97.81 | +32.76 |

| 7 | 栃木 | 2.722 | 97.21 | +83.64 |

| 8 | 滋賀 | 2.684 | 95.85 | |

| 9 | 静岡 | 2.667 | 95.24 | +70.5 |

| 10 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 2.657 | 94.89 | |

| 11 | 熊本 | 2.477 | 88.43 | |

| 12 | 千葉 | 2.385 | 85.17 | +68.01 |

| 13 | 広島 | 2.362 | 84.33 | +63.09 |

| 14 | 山口 | 2.305 | 82.3 | +52.66 |

| 15 | 京都 | 2.117 | 75.6 | +42.19 |

| 16 | 山梨 | 1.985 | 70.89 | +14.44 |

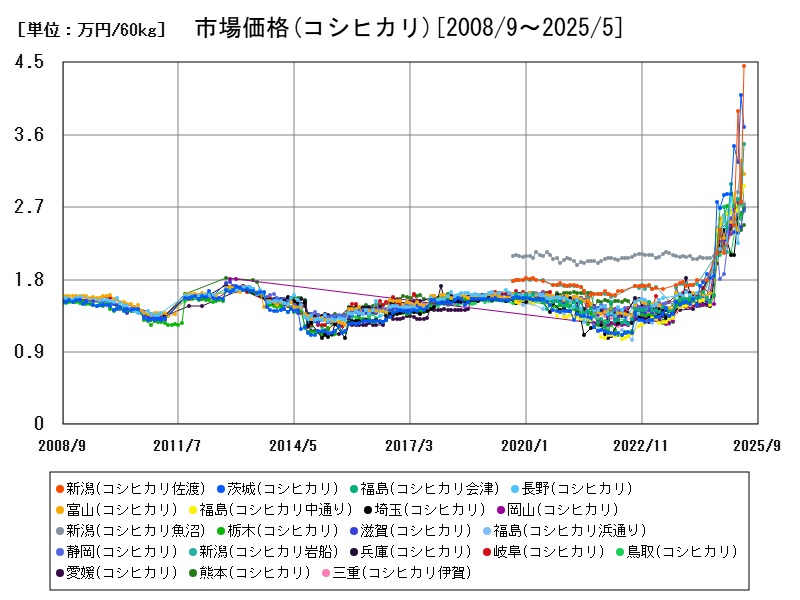

市場価格の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

米販売量の現状と今後

コシヒカリは日本を代表する高級米ブランドであり、2025年5月時点での全国の平均市場価格は2.8万円/60kg、平均販売数量は11.49トンとされています。価格は前年同月比で+76.54%と急騰する1方、販売数量は-8.13%と減少傾向にあります。これは市場における需給のアンバランスを如実に示しており、高品質米を求める消費者ニーズと生産現場の供給力の間にズレが生じていることが背景にあります。

販売数量上位地域の特徴と動向

新潟(コシヒカリ1般) – 80.4トン

全国最多の販売量を誇るのが新潟県。魚沼・佐渡・岩船といったブランド地区を除く「1般」コシヒカリがこのボリュームを担っています。新潟県はもともと稲作に最適な水資源・気候・土壌を持ち、広大な水田面積と効率的な生産体制を背景に安定供給が可能です。

栃木・富山・茨城

いずれも20~40トン台の安定した供給を維持しており、首都圏への流通経路が確保されている点も販売量を後押ししています。特に茨城は生産量も価格も上昇しており、今後の成長が期待される地域です。

長野(+9.5%の増加)

唯1販売量を前年より増やしている地域であり、若手農業従事者の確保や、農業法人による営農体制の近代化が功を奏していると考えられます。

市場価格上位地域の特色

新潟(佐渡) – 4.459万円/60kg

全国最高値を記録。島嶼地域での限定栽培とブランド化に成功し、希少性が高く高級米として定着。

茨城・福島(会津)・富山

いずれも3万円台の高値を記録し、いずれも前年から90%以上の価格上昇を見せています。特に福島県は復興イメージの強化と食味の評価が追い風になっています。

価格高騰の主な要因

-

気候変動と収穫量の減少

-

近年は猛暑や水不足、台風など異常気象が頻発し、品質と収量に影響を及ぼしています。とくに高温障害による粒の不良が多く報告されています。

-

-

生産コストの上昇

-

肥料や燃料費の高騰により、生産者は価格転嫁を余儀なくされ、市場価格に反映されています。

-

-

ブランド価値と高付加価値化

-

地域ブランド米(魚沼、佐渡、会津など)に対する消費者の支持が強まり、需要の集中が起きている1方で、生産量は限定されており価格が上昇しています。

-

-

需要のシフト

-

外食やインバウンド需要が回復基調にあり、高品質米に対する業務用ニーズが高まっています。

-

生産体制と地域間の課題

全体として販売数量が前年より減少しているのは、次のような背景があります:

-

高齢化と担い手不足:農業人口の減少が進み、とくに福井や滋賀では-10%を超える減少率。

-

規模拡大の限界:平地の少ない地域や離島では、大規模化が難しく、生産効率の向上に限界。

-

農地の遊休化:都市近郊では土地転用の影響も受け、稲作が縮小傾向に。

このように、日本のコメ生産は今、価格高騰という1見「好況」に見える局面の裏で、構造的な縮小と向き合っている現状があります。

今後の展望と対策

今後は以下の対応が必要とされます:

-

農業の省力化・効率化:ドローンやAIによる生産支援の導入。

-

ブランド価値の維持と差別化:産地のストーリー発信と品質管理の徹底。

-

需給バランスの最適化:販売予測と在庫調整による市場安定化。

-

中山間地支援の強化:魚沼や佐渡のような特殊地形地域の支援策。

コメント