2023年の日本における牧草の収穫量は2,397万tで、前年比-4.353%と減少。北海道が全体の70%以上を占め圧倒的なシェアを維持する一方、南九州(鹿児島・宮崎)や東北(岩手・青森)でも地域ごとの気候に応じた安定的な生産が続いている。全国的な減少傾向は天候不順や飼料需要の変動が要因で、今後は気象対応技術や効率的な輪作体系の導入が収穫量の維持・増加に重要となる。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2397 | 100 | -4.353 | |

| 1 | 北海道 | 1698 | 70.81 | -3.518 |

| 2 | 鹿児島 | 106.7 | 4.451 | -10.41 |

| 3 | 岩手 | 93.23 | 3.889 | +0.713 |

| 4 | 宮崎 | 88.43 | 3.689 | -4.141 |

| 5 | 沖縄 | 58.67 | 2.447 | -0.879 |

| 6 | 熊本 | 55.35 | 2.309 | -3.756 |

| 7 | 青森 | 46.82 | 1.953 | -1.265 |

| 8 | 栃木 | 30.19 | 1.259 | -2.456 |

| 9 | 長崎 | 28.05 | 1.17 | -3.509 |

| 10 | 宮城 | 21.76 | 0.908 | -15.76 |

| 11 | 大分 | 21.58 | 0.9 | -2.353 |

| 12 | 福島 | 18.09 | 0.755 | +8.194 |

| 13 | 秋田 | 13.09 | 0.546 | -32.66 |

| 14 | 岡山 | 11.02 | 0.46 | -2.65 |

| 15 | 長野 | 10.94 | 0.456 | -42.12 |

| 16 | 群馬 | 9.68 | 0.404 | -17.97 |

| 17 | 山形 | 9.18 | 0.383 | -11.05 |

| 18 | 福岡 | 8.49 | 0.354 | +29.82 |

| 19 | 岐阜 | 7.99 | 0.333 | -12.39 |

| 20 | 鳥取 | 6.54 | 0.273 | -11.74 |

| 21 | 茨城 | 6.22 | 0.259 | -2.813 |

| 22 | 島根 | 4.72 | 0.197 | +11.85 |

| 23 | 広島 | 3.88 | 0.162 | -30.71 |

| 24 | 静岡 | 3.81 | 0.159 | -22.72 |

| 25 | 千葉 | 3.55 | 0.148 | -2.204 |

| 26 | 山梨 | 3.31 | 0.138 | +3.438 |

| 27 | 埼玉 | 3.05 | 0.127 | +93.04 |

| 28 | 佐賀 | 2.94 | 0.123 | -6.962 |

| 29 | 新潟 | 2.87 | 0.12 | -4.967 |

| 30 | 兵庫 | 2.79 | 0.116 | -0.357 |

| 31 | 山口 | 2.66 | 0.111 | +6.4 |

| 32 | 愛媛 | 2.41 | 0.101 | -9.057 |

| 33 | 石川 | 2.11 | 0.088 | -15.26 |

| 34 | 愛知 | 2.07 | 0.0864 | +2.475 |

| 35 | 富山 | 1.81 | 0.0755 | -8.586 |

| 36 | 高知 | 1.51 | 0.063 | -9.581 |

| 37 | 徳島 | 1.12 | 0.0467 | -17.04 |

| 38 | 福井 | 0.634 | 0.0264 | -34.71 |

| 39 | 香川 | 0.551 | 0.023 | +22.17 |

| 40 | 三重 | 0.488 | 0.0204 | +7.489 |

| 41 | 滋賀 | 0.468 | 0.0195 | -31.88 |

| 42 | 神奈川 | 0.286 | 0.0119 | -40.79 |

| 43 | 京都 | 0.198 | 0.00826 | -50.38 |

| 44 | 東京 | 0.189 | 0.00788 | -14.09 |

| 45 | 奈良 | 0.173 | 0.00722 | -5.978 |

| 46 | 和歌山 | 0.122 | 0.00509 | -39.6 |

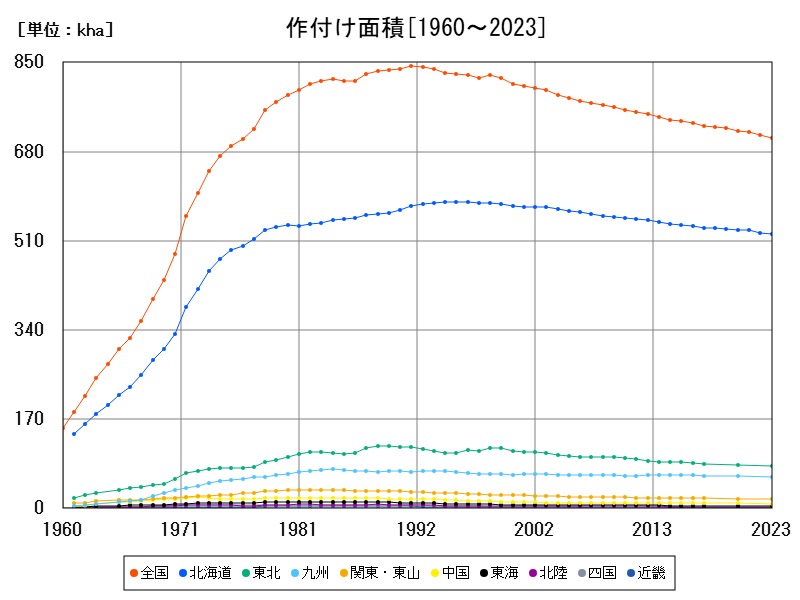

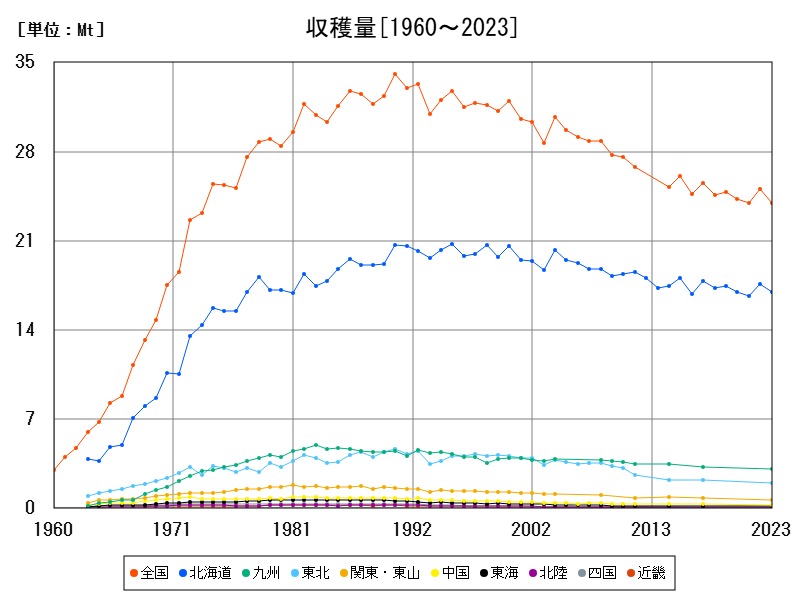

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

2023年の全国における牧草の総収穫量は2,397万トンで、前年と比べ-4.353%の減少を記録しました。この減少は、春以降の天候不順、局地的な干ばつ、降雨量の偏りなどが主因と考えられます。また、飼料需要の変化、飼養頭数の減少傾向、農地の転作なども複合的に影響しています。

北海道—圧倒的主力産地の動向と今後

収穫量:1,698万トン(全国比70.81%)|前年比-3.518%

北海道は全国の牧草生産の約7割を占めており、全国的な牧草供給を支える中核的地域です。広大な草地、冷涼な気候、機械化の進展により、効率的な生産体制が確立されています。

ただし、2023年は干ばつや降雨不足によりわずかに収穫量が減少しました。将来的には、気候変動への対応として耐乾性品種の導入や草地更新のタイミング最適化が鍵になります。また、酪農との連携やデジタル農業の進展により、さらなる生産性向上が見込まれます。

南9州の主要産地—鹿児島・宮崎の特徴と変化

鹿児島:106.7万t(全国比4.451%)|前年比-10.41%

宮崎:88.43万t(全国比3.689%)|前年比-4.141%

鹿児島・宮崎は温暖な気候を生かして周年型の牧草生産が行われている地域です。特にイネ科の多年草やイタリアンライグラスの導入が進み、肉用牛飼養に不可欠な粗飼料を供給しています。

ただし、2023年は高温多湿による病害や収穫時期の降雨により、収量が減少。今後は、収穫適期の見極めや栽培管理の精緻化、品種改良が安定供給に向けての課題となります。

東北地域の安定産地—岩手・青森・宮城の動向

岩手:93.23万t(全国比3.889%)|前年比+0.713%

青森:46.82万t(全国比1.953%)|前年比-1.265%

宮城:21.76万t(全国比0.908%)|前年比-15.76%

岩手県は例年通り安定した生産を見せ、2023年は全国的な減収傾向の中でプラス成長を記録しました。これは梅雨明け以降の天候安定が影響したと見られます。

1方、青森・宮城では1時的な天候不順によってやや収量が落ち込みました。特に宮城県は大幅な減少となり、局地的な豪雨や排水対策の遅れが響いた可能性があります。

この地域では複数回刈り取り体制の確立や自給飼料率の向上が持続的な生産のカギとなります。

沖縄と西日本の中規模生産地の傾向

沖縄:58.67万t(全国比2.447%)|前年比-0.879%

熊本:55.35万t(全国比2.309%)|前年比-3.756%

長崎:28.05万t(全国比1.17%)|前年比-3.509%

沖縄は熱帯気候を活かし、1年に複数回の収穫が可能なため、単位面積あたりの生産性が高い地域です。ただし、台風被害や塩害など不安定要素も多く、気象災害リスクの管理が重要です。

熊本・長崎などの9州西部では、稲作・畑作との輪作体系の中で牧草が導入されており、耕畜連携型農業の1環としての役割を果たしています。

関東の栃木県—中規模ながら重要な自給飼料基地

栃木:30.19万t(全国比1.259%)|前年比-2.456%

関東圏での牧草生産は多くない中、栃木県は比較的規模の大きい牧草供給地です。特に酪農地帯での自給飼料確保が重要視されており、輸入飼料高騰の影響で、国産粗飼料への回帰が進んでいます。

将来的には都市近郊農業との融合や、バイオマス利用による多角的な牧草利用が期待されます。

今後の展望と政策的視点

-

気候変動への適応策 乾燥・多湿・高温など多様な環境に対応できる多品種戦略の推進が重要です。

-

デジタル農業による効率化 草地管理におけるドローン、センサー、AIによる成長診断・施肥管理が収量向上に直結します。

-

耕畜連携と輪作強化 畑作・水田との連携による持続可能な農地利用が、牧草地の維持・回復に貢献します。

-

国産飼料強化政策と価格安定策 輸入依存リスクの軽減のため、政策的に自給飼料拡大への支援が不可欠です。

まとめ

日本の牧草収穫量は、地域の自然条件や畜産の規模に応じて大きな地域差が見られます。北海道が圧倒的なシェアを占める1方、南9州や東北でも気象適応型の多様な生産が展開されています。2023年は全国的に減収傾向でしたが、1部地域では技術革新により収量を伸ばした例も見られました。

今後の鍵は、安定供給体制の確立、気候変動への柔軟な対応、地域資源を活かした戦略的農業経営です。牧草生産は、畜産業を支える土台としてますます重要性を増しており、持続可能な発展への取り組みが不可欠となっています。

コメント