2025年5月時点の日本の水道料金平均は2,871円。八戸・長崎・佐世保などで高額傾向が目立ち、地形や老朽インフラ、利用者減などが要因。水道料金は都市規模に比例せず、地域特性により大きく差が生じている。

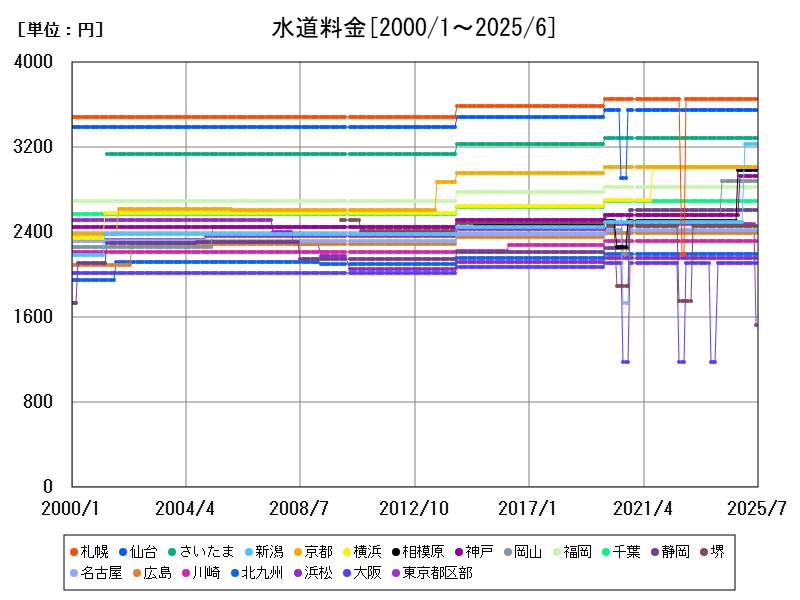

1か月20立法メートルの水道料金相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2714 | +1.18 | |

| 1 | 札幌 | 3652 | |

| 2 | 仙台 | 3553 | |

| 3 | さいたま | 3289 | |

| 4 | 新潟 | 3234 | +29.52 |

| 5 | 京都 | 3014 | |

| 6 | 横浜 | 3011 | |

| 7 | 相模原 | 2988 | +19.09 |

| 8 | 神戸 | 2926 | +14.16 |

| 9 | 岡山 | 2882 | |

| 10 | 福岡 | 2827 | |

| 11 | 千葉 | 2690 | |

| 12 | 静岡 | 2607 | |

| 13 | 堺 | 2464 | |

| 14 | 名古屋 | 2425 | |

| 15 | 広島 | 2398 | |

| 16 | 川崎 | 2321 | |

| 17 | 北九州 | 2200 | |

| 18 | 浜松 | 2156 | |

| 19 | 大阪 | 2112 | |

| 20 | 東京都区部 | 1529 | -38.22 |

詳細なデータとグラフ

水道料金現状と今後

水道料金は1見全国1律に見えるものの、実際は都市ごとに大きく異なります。その理由は、水源の確保状況、配水管網の整備、人口密度、地形的条件、施設の老朽化状況、地方自治体の財政状態など多岐にわたります。2025年5月時点の全国平均(20立法メートル使用時)は2,871円ですが、これを大きく上回る都市も存在し、地域間格差が浮き彫りになっています。

8戸市 ― 全国で最も高額な水道料金

8戸市(4,961円)は全国で最も高額な水道料金を記録しています。これは、同市が水源確保に苦慮しており、安定供給のために遠距離からの取水や水処理が必要なため、設備維持や運搬コストが高額になる構造的背景があります。寒冷地特有の凍結対策や、郊外まで広がる配水網も高コストを生んでいます。2000年代以降、料金は高止まりしており、節水努力だけではコスト削減が困難な都市です。

長崎市 ― 起伏と歴史がコストを押し上げる

長崎市(4,515円)は、傾斜地の多い地形と古いインフラが料金に大きく影響している都市です。高低差の大きな地形は送水に多くの動力を必要とし、また老朽化した水道管の維持費用が増しており、水道料金が上昇圧力を受けています。2000年代は平均並みでしたが、徐々に上昇し、現在では全国でも有数の高額地域となっています。

佐世保市 ― 軍港都市のインフラ負担

佐世保市(4,195円)は、長崎県内でも上位に位置する水道料金の高い都市です。港湾施設や軍港としての特殊性から、配水網が複雑で維持費も高いとされます。また、人口減少に伴う利用者数の減少によって、1世帯あたりの負担が増える傾向が強まり、料金水準の引き上げを余儀なくされている面もあります。

福島市 ― 災害対応と再整備が背景に

福島市(3,718円)は、東日本大震災以降のインフラ再整備の影響で、水道事業にかかる費用が増加しており、それが料金に反映されています。また、寒冷地であることも水道凍結防止策としての費用増加を招き、全国平均を大きく上回る水準に位置しています。復興支援が終了したあとは独自財源での維持が求められ、料金の上昇圧力は今後も継続しそうです。

札幌市 ― 北国特有の構造的コスト要因

札幌市(3,652円)は、全国でも高水準の水道料金を長年維持しています。最大の要因は降雪・凍結への対応で、配水管の2重化やヒーター装備などに多額のコストがかかるためです。さらに広大な市域をカバーする必要があり、効率的な配水が難しい地域構造がコスト高の1因です。これらは長期的に料金引き下げを困難にしています。

長野市 ― 山間部供給の宿命

長野市(3,630円)も、地形的な課題が水道料金に直結しています。山間部が多く、取水地点からの距離も長いため、配水にかかる電力や施設維持のコストが全国平均よりも大きくなります。これに加えて、都市部と郊外の需要差が大きく、効率的な供給が難しいことも料金高騰を招いています。

松江市 ― 歴史都市の安定高水準

松江市(3,597円)は古都として知られ、伝統的な景観維持と老朽化対策が両立されている都市です。観光需要による1時的な使用量の増減、古い配水管の交換工事などが料金に反映されています。長期的に安定した水準を維持していますが、近年は少しずつ上昇傾向です。

仙台市 ― インフラ投資による高止まり

仙台市(3,553円)は、震災後のインフラ更新と再開発によって設備更新が相次ぎ、料金が高止まりしています。人口増による需要の増大と、それに対応した施設拡張が料金に影響していると考えられます。利便性と供給安定を保つための投資が続く限り、料金の大幅な引き下げは難しい状況です。

第10佐賀市・山形市 ― 地方都市における高価格の背景

佐賀市(3,520円)、山形市(3,509円)は中小規模の地方都市でありながら、全国平均を大きく上回る水道料金を維持しています。いずれも利用者数の減少による単価上昇、老朽化施設の維持更新負担、財政的余裕の乏しさといった要因が重なっています。今後も値上げ圧力が残ると考えられます。

第11総括 ― 地域の地理・人口構造と水道料金の相関

今回のランキングから見えるのは、水道料金は単に都市の規模ではなく、「地理的制約」「気候」「人口動態」「インフラの新旧」といった多面的な要因によって決定されるということです。平均値(2,871円)を大きく上回る都市には、それぞれ固有の事情があり、料金の引き下げは中長期的な行政努力を要する課題であると言えます。

コメント