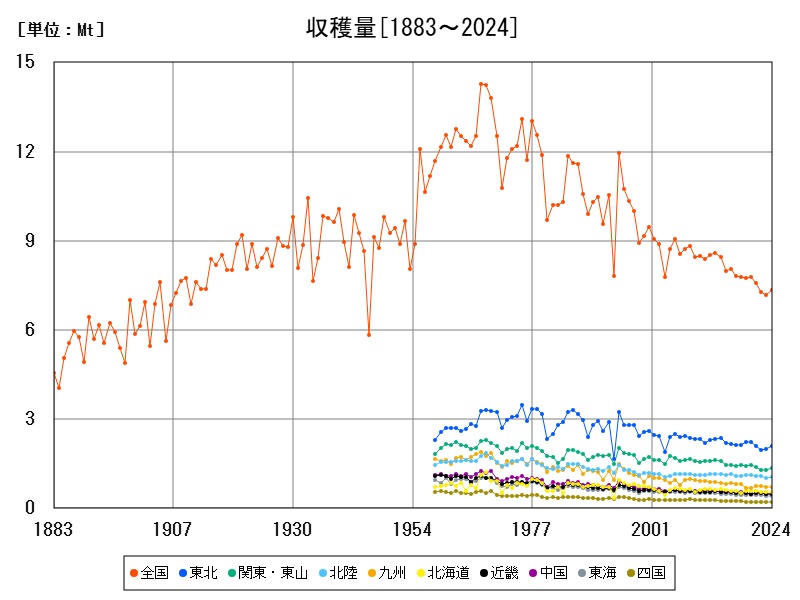

2024年の日本の水稲収穫量(子実用)は734.5万トンで、前年比+2.512%。新潟、北海道、秋田などが上位を占め、福島や千葉では特に増加が顕著。北海道は気候変動を活かした拡大、関東は都市近郊型農業の強みが光る。今後は担い手不足対策とスマート農業の導入が収量維持の鍵となる。

収穫量(子実用)のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 734.5 | 100 | +2.512 | |

| 1 | 新潟 | 62.28 | 8.479 | +5.256 |

| 2 | 北海道 | 56.24 | 7.657 | +4.11 |

| 3 | 秋田 | 49 | 6.671 | +6.94 |

| 4 | 宮城 | 36.61 | 4.984 | +6.208 |

| 5 | 福島 | 35.68 | 4.858 | +8.913 |

| 6 | 山形 | 35.45 | 4.826 | -1.336 |

| 7 | 茨城 | 33.88 | 4.613 | +7.08 |

| 8 | 千葉 | 28.79 | 3.92 | +8.355 |

| 9 | 栃木 | 28.62 | 3.897 | +0.704 |

| 10 | 青森 | 26.42 | 3.597 | +6.232 |

| 11 | 岩手 | 25.89 | 3.525 | +3.934 |

| 12 | 富山 | 18.9 | 2.573 | +1.668 |

| 13 | 長野 | 18.79 | 2.558 | |

| 14 | 兵庫 | 16.69 | 2.272 | -1.824 |

| 15 | 熊本 | 15.33 | 2.087 | -1.351 |

| 16 | 福岡 | 15.22 | 2.072 | -3.304 |

| 17 | 滋賀 | 14.68 | 1.999 | +2.945 |

| 18 | 岡山 | 14.28 | 1.944 | -0.07 |

| 19 | 埼玉 | 14.09 | 1.918 | +2.473 |

| 20 | 愛知 | 13.02 | 1.773 | +5.17 |

| 21 | 福井 | 12.48 | 1.699 | +7.124 |

| 22 | 三重 | 12.08 | 1.645 | -4.355 |

| 23 | 石川 | 11.62 | 1.582 | -4.125 |

| 24 | 佐賀 | 11.31 | 1.54 | -2.247 |

| 25 | 広島 | 10.84 | 1.476 | -3.986 |

| 26 | 岐阜 | 10.19 | 1.387 | +1.697 |

| 27 | 大分 | 8.84 | 1.204 | -1.669 |

| 28 | 山口 | 8.62 | 1.174 | -1.147 |

| 29 | 鹿児島 | 8.04 | 1.095 | -3.597 |

| 30 | 島根 | 8.03 | 1.093 | -3.136 |

| 31 | 京都 | 7.17 | 0.976 | +3.463 |

| 32 | 群馬 | 7.14 | 0.972 | +1.854 |

| 33 | 静岡 | 7.02 | 0.956 | -10.46 |

| 34 | 宮崎 | 6.97 | 0.949 | -2.381 |

| 35 | 愛媛 | 6.38 | 0.869 | -1.238 |

| 36 | 鳥取 | 5.92 | 0.806 | +3.497 |

| 37 | 香川 | 4.82 | 0.656 | -4.743 |

| 38 | 高知 | 4.67 | 0.636 | -0.214 |

| 39 | 徳島 | 4.65 | 0.633 | +1.751 |

| 40 | 長崎 | 4.59 | 0.625 | -5.943 |

| 41 | 奈良 | 4.21 | 0.573 | -1.405 |

| 42 | 和歌山 | 2.87 | 0.391 | -1.712 |

| 43 | 山梨 | 2.5 | 0.34 | -2.724 |

| 44 | 大阪 | 2.07 | 0.282 | -7.175 |

| 45 | 神奈川 | 1.37 | 0.187 | -3.521 |

| 46 | 沖縄 | 0.195 | 0.0265 | +5.405 |

| 47 | 東京 | 0.0443 | 0.00603 | -4.731 |

詳細なデータとグラフ

収穫量(子実用)の現状と今後

2024年時点における日本の水稲(子実用)の収穫量は734.5万トンであり、前年に比べ+2.512%の増加を記録しました。これは、近年の天候安定や、品種改良技術の進展、水管理の効率化、そして1部地域における営農意欲の回復などが背景にあると考えられます。特に東日本を中心とした米どころでの収量増加が、全国的な増加を牽引しました。

新潟県 ― 安定したトップ生産地としての地位

新潟県は2024年時点で62.28万トンを収穫し、全国比で8.479%を占めています。前年より+5.256%と大きく増加しており、気候条件の良好化とともに、魚沼地区などでの高品質米(コシヒカリなど)の安定供給体制が貢献しています。新潟は今後も高品質ブランド米の中心地として持続可能な収穫量を保つと予想されます。

北海道 ― 気候変動を味方にした躍進

北海道は56.24万トン(7.657%)で全国2位。近年の温暖化傾向により水稲の栽培可能期間が延び、道南から道央、道北にかけて栽培面積が拡大しています。とくに「ななつぼし」や「ゆめぴりか」などの品種が台頭し、2024年も+4.11%と堅調な増加を示しています。今後も気候変動を活かした品種の選定と大規模経営による収量拡大が見込まれます。

秋田県・山形県・青森県 ― 東北の安定生産地

秋田県は49万トン(6.671%)、山形県は35.45万トン(4.826%)、青森県は26.42万トン(3.597%)と、いずれも高水準の収穫量を維持しています。秋田は特に+6.94%の増加が見られ、雨量と気温の安定が要因とされます。山形は唯1のマイナス成長(-1.336%)となりましたが、これは1部地域での台風被害の影響と考えられます。青森は+6.232%と回復傾向。東北地方は今後も安定的に高品質米の供給地として維持されると見られます。

関東地方 ― 都市近郊型の強みと生産の回復

茨城県(33.88万t, +7.08%)、千葉県(28.79万t, +8.355%)、栃木県(28.62万t, +0.704%)と、関東地方の水稲生産も堅調に回復しています。これらの県では都市近郊型農業としての特性を活かし、直販やブランド米展開が盛んです。また、若手農業者や企業3入も多く、機械化率も高いため、持続可能な拡大が期待されます。特に千葉は今年大きな増加率を示しており、農業の多角化が功を奏しています。

宮城県・福島県 ― 復興とブランド戦略

宮城県(36.61万t, +6.208%)と福島県(35.68万t, +8.913%)は、東日本大震災からの復興を経て、再び米生産量を高水準に戻してきました。福島は特に今年の増加率が高く、品種改良やICT農業の導入による収量改善が要因と考えられます。両県はブランド化にも力を入れており、「ひとめぼれ」「天のつぶ」などの知名度が全国的に上昇しています。

今後の将来予測と政策的課題

全国的には気候変動の影響、担い手不足、高齢化といった課題を抱えるものの、省力化技術やスマート農業の普及、ブランド米による付加価値向上により、収穫量の大幅な減少は避けられる可能性があります。中でも北海道や関東の1部では拡大傾向が続く1方、新潟や東北の伝統的産地では、品質維持と労働力確保が将来的なカギとなるでしょう。今後は気象リスクへの対策と、輸出志向型の品種展開が重要な戦略とされます。

コメント