全国の桃市場では、2025年6月時点で価格が大幅に上昇。札幌市や京都市が高値を記録し、卸売数量は全都市で減少傾向。背景には気候変動、流通コスト高、人手不足などがあり、供給不足が価格上昇を招いている。今後はスマート農業や流通改革が鍵となる。

桃の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 1352 | 100 | +13.83 | |

| 1 | 札幌市 | 1820 | 134.6 | +27.27 |

| 2 | 京都市 | 1706 | 126.2 | +6.162 |

| 3 | 金沢市 | 1653 | 122.3 | +18.69 |

| 4 | 横浜市 | 1643 | 121.5 | +12.77 |

| 5 | 東京都 | 1439 | 106.4 | +19.02 |

| 6 | 大阪市 | 1417 | 104.8 | +8.918 |

| 7 | 福岡市 | 1357 | 100.3 | +12.68 |

| 8 | 沖縄県 | 1351 | 99.9 | +3.052 |

| 9 | 仙台市 | 1317 | 97.41 | +55.25 |

| 10 | 名古屋市 | 1238 | 91.57 | +10.8 |

| 11 | 神戸市 | 1225 | 90.61 | +44.17 |

| 12 | 北九州市 | 1218 | 90.07 | +17.91 |

| 13 | 広島市 | 1154 | 85.36 | +6.458 |

| 14 | 高松市 | 1014 | 75.02 | +4.567 |

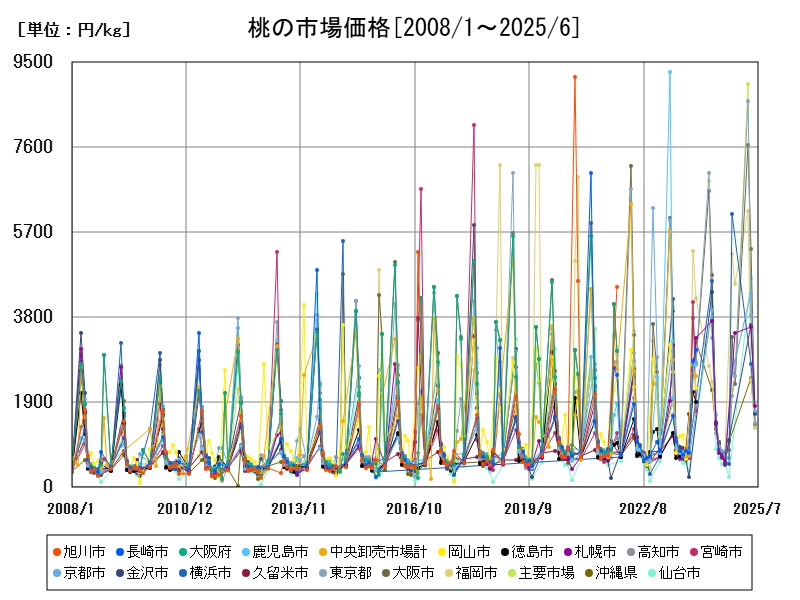

市場価格の推移

全国の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 1.923 | 100 | -32.22 | |

| 1 | 東京都 | 0.811 | 42.17 | -38.42 |

| 2 | 大阪市 | 0.561 | 29.17 | -20.2 |

| 3 | 名古屋市 | 0.17 | 8.84 | -27.04 |

| 4 | 福岡市 | 0.092 | 4.784 | -23.33 |

| 5 | 高松市 | 0.05 | 2.6 | -16.67 |

| 6 | 広島市 | 0.047 | 2.444 | -32.86 |

| 7 | 横浜市 | 0.043 | 2.236 | -39.44 |

| 8 | 北九州市 | 0.037 | 1.924 | -22.92 |

| 9 | 京都市 | 0.035 | 1.82 | -32.69 |

| 10 | 神戸市 | 0.025 | 1.3 | -59.02 |

| 11 | 札幌市 | 0.022 | 1.144 | -37.14 |

| 12 | 仙台市 | 0.018 | 0.936 | -56.1 |

| 13 | 金沢市 | 0.013 | 0.676 | -40.91 |

| 14 | 沖縄県 | 0.002 | 0.104 | +100 |

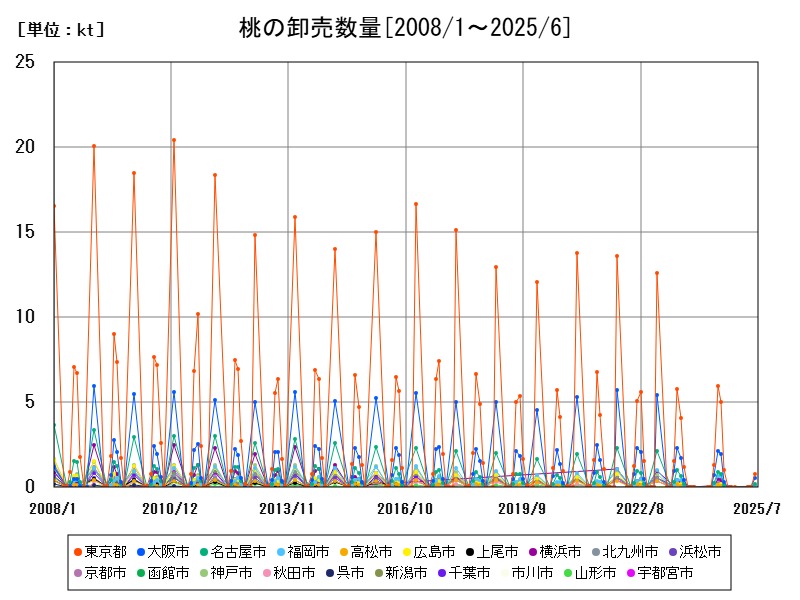

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

桃の卸売り市場の現状と今後

2008年から2025年6月にかけて、日本全国の桃の市場価格は1貫して上昇傾向を示してきました。背景には、需要の安定と供給の不安定化、そして物流コストや資材費の増加があります。特に2020年代に入り、気候変動や生産者の高齢化による影響が強まり、出荷量が減少傾向となる中で、単価の上昇が顕著になっています。卸売数量については、2025年6月のデータで主要市場が前年比−32.22%、東京都−38.42%、横浜市−39.44%と大幅な減少傾向が見られ、需給バランスの崩れが価格上昇を招いていることが明白です。

都市別の市場価格の特徴

2025年6月時点での桃の市場価格を都市別に見ると、札幌市(1820円/kg)、京都市(1706円/kg)、金沢市(1653円/kg)が上位を占めます。これらの都市では、桃の地元生産が少なく遠距離輸送に依存しているため、輸送費が価格に加算されやすく、かつ高品質な果物への需要が強いという傾向も加味されています。対して、名古屋市(1238円/kg)や仙台市(1317円/kg)などは、桃の主産地に近接しているため、流通コストを抑えられる地理的メリットがあります。にもかかわらず、仙台市では前年同月比+55.25%と、急激な価格上昇が見られ、供給の不安定化が価格に与える影響が如実に表れています。

卸売数量の減少とその要因

数量ベースで見ると、主要市場は1.923kt、東京都は0.811kt、大阪市は0.561ktと比較的多いものの、すべての都市で前年比マイナスとなっており、特に神戸市(−59.02%)や横浜市(−39.44%)では急減しています。この減少の主因は、

-

生産量の減少(気候不順や病害虫被害による収穫不良)

-

② 流通業者の再編・物流コスト高による出荷抑制

-

③ 生産地の高齢化と担い手不足による出荷量の減少などが挙げられます。消費地においては、需要に応じた量が確保できず、高値でも取引せざるを得ない状況が続いています。

価格高騰の背景にある複合要因

今回の市場価格の上昇には、以下のような複合的な要因が影響しています:

-

異常気象(春先の低温・夏の高温)による作柄不良

-

輸送費や資材費(段ボール、肥料、燃料)の高騰

-

需要の安定(贈答用・高糖度志向)に対する供給不足

-

選果基準の厳格化と、規格外品の流通減少このような構造的な要因により、卸売市場では品質の良い桃ほど高値で売買され、流通量が減少するほど単価が上がるというスパイラルが続いています。

生産地の動向と今後の見通し

日本の主要な桃産地(山梨県、福島県、長野県、岡山県など)では、高糖度・大玉化を図る改良が進められる1方、気候リスクと人手不足が生産現場を直撃しています。特に収穫・選果・出荷の3工程すべてで人材が不足しており、生産能力の維持が課題となっています。将来的には、

-

スマート農業(AI選果機やドローン防除など)による省力化

-

輸送網の効率化と契約取引の拡大

-

ブランド化による単価維持と出荷抑制のバランス調整などの取り組みが、市場の安定に寄与することが期待されます。

コメント