全国の柿卸売市場では名古屋市が高値を維持し、北九州市で価格が低迷。需給バランスや物流課題、品質差が価格変動の要因。今後は物流改善やブランド戦略で価格安定が期待される。

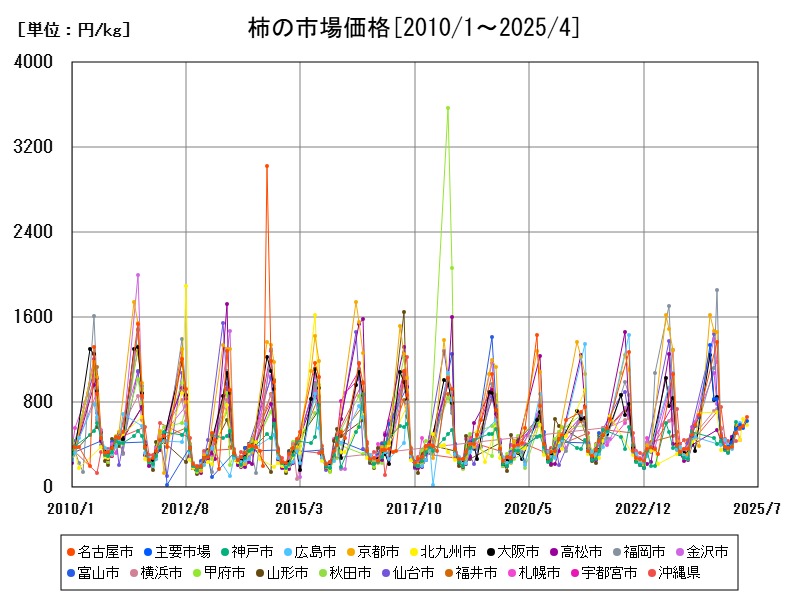

柿の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 625 | 100 | ||

| 1 | 名古屋市 | 665 | 106.4 | |

| 2 | 北九州市 | 585 | 93.6 |

市場価格の推移

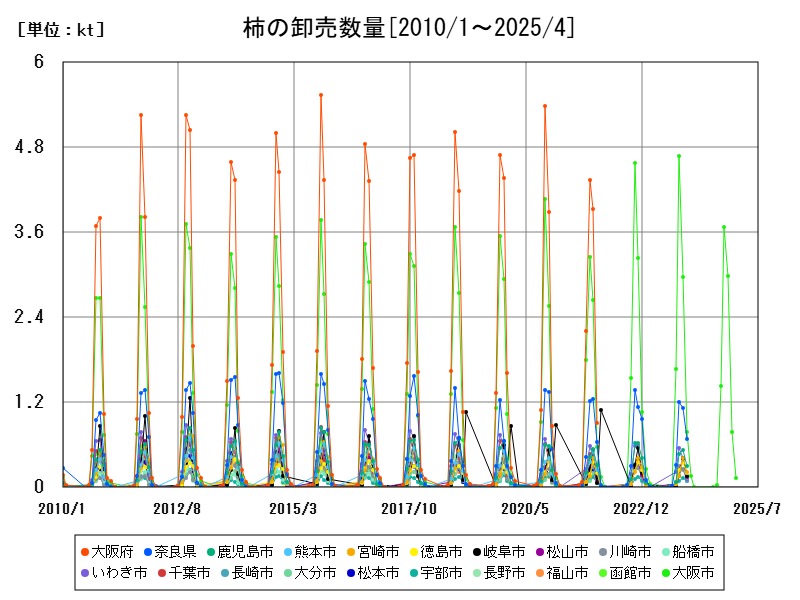

全国の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 0 | |||

| 1 | 高松市 | 0 | 0 | |

| 2 | 金沢市 | 0 | 0 | |

| 3 | 福岡市 | 0 | 0 | |

| 4 | 神戸市 | 0 | 0 | |

| 5 | 沖縄県 | 0 | 0 | |

| 6 | 横浜市 | 0 | 0 | |

| 7 | 東京都 | 0 | 0 | |

| 8 | 札幌市 | 0 | 0 | |

| 9 | 広島市 | 0 | 0 | |

| 10 | 大阪市 | 0 | 0 | |

| 11 | 名古屋市 | 0 | 0 | |

| 12 | 北九州市 | 0 | 0 | |

| 13 | 仙台市 | 0 | 0 | |

| 14 | 京都市 | 0 | 0 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

柿の卸売り市場の現状と今後

2025年4月時点で、全国の卸売市場における柿の平均価格は625円/kgとなっている。地域別では名古屋市が665円/kgで最も高く、次いで主要市場が625円/kg、北9州市は585円/kgと比較的低い価格水準にある。前月比では名古屋市が+15.85%、主要市場が+11.21%と大幅な上昇を示す1方、北9州市は-9.302%と減少傾向にある。

柿の価格のこれまでの特徴

柿は日本全国で秋から冬にかけて需要が高まる果物であり、地域の生産状況や天候、流通の効率性によって価格が大きく変動する。1般的に名古屋市や関東圏の主要市場では安定した高値が続く傾向があるが、北9州市などの西日本の1部地域では生産過剰や流通の影響で価格が比較的低めに推移することが多い。

最近の市場動向と問題点

-

価格変動の激化前月比で名古屋市や主要市場の価格が大幅に上昇している1方、北9州市では価格が急落している。この不均衡は需給の地域差や物流の混乱、1部地域での天候不順が影響している可能性がある。

-

物流と流通課題西日本の1部市場では、輸送コストや物流の効率化不足が価格抑制の1因となっている。特に北9州市での価格下落は、この影響が大きいと考えられる。

-

品質と品種の多様化消費者ニーズの変化に伴い、品種や品質に対する要求が高まっている。これが価格差の要因の1つとなっており、高品質品は名古屋市のような大都市市場で高値がつく傾向が強い。

地域別の価格特色

-

名古屋市需給バランスが引き締まり、高付加価値品の流通が多いことで価格が最も高い。消費者の購買力も強く、安定した需要が背景にある。

-

主要市場(関東など)全国の中間地点として流通が活発で、平均的な価格水準を維持している。価格変動は名古屋市に比べやや緩やか。

-

北9州市価格が相対的に低く、需給バランスの崩れや流通課題が顕著。価格下落も目立ち、地元産の柿の競争力や市場の成熟が課題。

今後の推移と期待

-

需給調整と市場連携強化地域間での情報共有や生産調整を強化し、価格の過度な変動を抑える動きが進む可能性がある。

-

物流インフラの改善特に西日本地域の輸送効率化により、価格差縮小と市場の安定化が期待される。

-

品質向上とブランド戦略品質管理の徹底と地域ブランド化が進み、名古屋市のような高価格帯市場の拡大が見込まれる。

-

気候変動への対応天候不順による生産リスクを低減するための技術導入や品種改良が求められる。

まとめ

全国の柿市場は地域ごとに価格差が顕著であり、名古屋市が高値を維持する1方、北9州市では価格下落が続いている。物流や需給バランスの課題、品質の多様化が価格変動の主要因である。今後は物流改善や生産調整、ブランド戦略の推進により価格の安定化と向上が期待される。

コメント