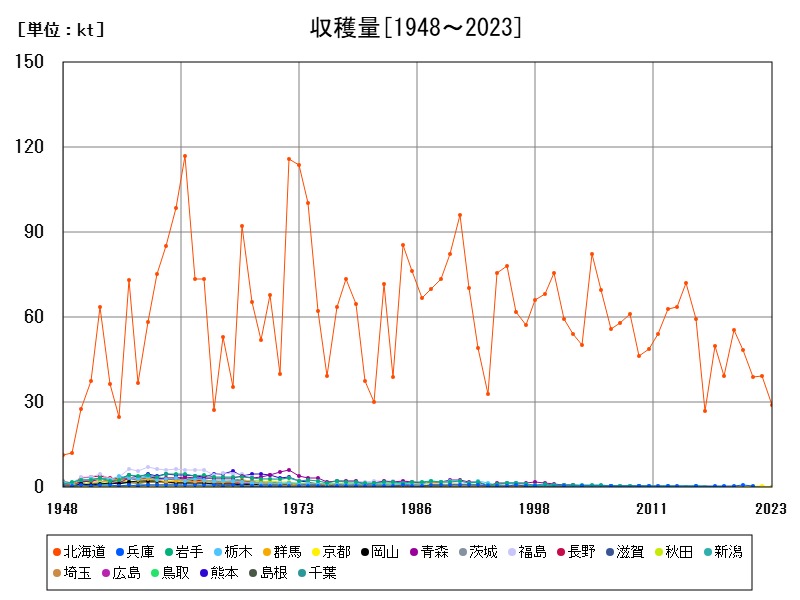

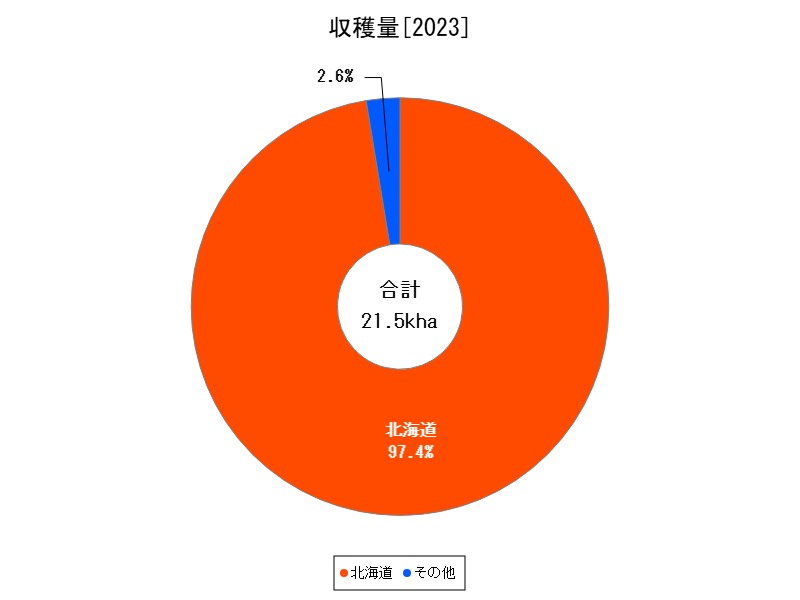

2023年の小豆収穫量は全国で約3.09万トン、前年比-26.6%と大幅減少。北海道が約94%を占める主要生産地でありながら収量が落ち込み、京都・滋賀でも大幅減少が続く。気象変動や担い手不足が背景で、今後は品種改良や技術導入、地域支援が収量回復の鍵となる。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 3.09 | 100 | -26.6 | |

| 1 | 北海道 | 2.91 | 94.17 | -25.95 |

| 2 | 京都 | 0.0162 | 0.524 | -50.91 |

| 3 | 滋賀 | 0.0113 | 0.366 | -28.93 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

2023年の小豆の全国収穫量は約3.09万トンで、前年から-26.6%の大幅な減少が見られました。この減少は全国的に顕著で、主要生産地の北海道でも約2.91万トンを収穫したものの、前年比-25.95%と大きな落ち込みを記録しています。小豆は収穫量が天候に大きく左右されやすく、気象条件の悪化や病害虫の発生、栽培環境の変化が影響したと推察されます。

北海道の生産特徴と課題

北海道は全国の約94.17%を占める圧倒的な生産地で、収穫量の減少も全国トレンドと連動しています。北海道の小豆栽培は主に大規模農家による機械化が進んでいますが、寒暖差の激しい気候や台風などの自然災害が収量の安定を阻む要因です。今後は耐病性品種の導入や土壌管理技術の高度化、気象リスクへの備えが必要となるでしょう。

京都・滋賀の小規模生産とその動向

京都は約0.0162万トン(全国比0.524%)、滋賀は0.0113万トン(全国比0.366%)と、北海道に比べると規模は非常に小さいですが、伝統的に地域に根付いた小豆の産地です。両県とも前年比で大幅減少(京都-50.91%、滋賀-28.93%)しており、耕作放棄や農業人口減少の影響も見られます。小規模経営の特性から栽培技術の普及と担い手確保が重要課題です。

全国的な減少の背景と今後の見通し

小豆の全国的な収穫量減少は、以下の要因が複合的に絡み合っています。

-

気象変動の影響:豪雨や長雨、異常気温による生育不良。

-

農業労働力不足:特に小規模農家の後継者不足。

-

市場価格の不安定さ:収益性の低下が作付面積縮小を促進。

-

技術的な制約:耐病性品種の開発遅れや管理技術の課題。

将来的には、品種改良による収量安定化やスマート農業技術の導入が期待される1方、気候適応型栽培法の普及や地域農業の支援強化が不可欠です。

まとめと展望

北海道を中心とした大規模生産体制の維持・改善と、京都・滋賀など小規模産地の振興策を両輪とし、安定的な小豆生産を目指すことが重要です。気候変動への対応力強化と担い手確保、技術革新が今後の課題であり、これらに取り組むことで将来的な収量回復と品質向上が期待されます。

コメント